旅行4日目。この日の第一の目的は国宝の松本城を見学することである。同級会でクラスメートに、2年生の遠足で松本城へ行ったでしょうと尋ねてみたら、覚えている人はいなかった。この記事を書くにあたって、誰も知らなかったので不安になり、手元にあった卒業論文集を調べてみた。当時は、ワープロなどはもちろん存在せず、ガリ版刷りだったので、製作はとても大変だったことだろう。何人かの人で手分けして作成したのだろう、100ページにも及ぶ思い出を残してくれていた。卒業もしていないのに、私の作文も含まれていてとても感謝している。そのなかに、私自身が松本の遠足について書いているのを発見してびっくりである。当時の私は文章を書くことが大嫌いで、作文の宿題が出ると、400字詰の原稿用紙が早く埋まってほしいと願いながら鉛筆を転がしていた。文章を読み返してみるとそれがはっきりと読み取れる。冒頭こそまともに始まっているものの、後半になるとがぜんやる気がなくなり文章がだれている。この文集は中学校の図書館にまだ残されているのだろうか。もしそうだとするととても恥ずかしいので、人目につかない奥の方にしまい込んで欲しいものである。

前置きはこのくらいにして、松本城の説明に移ろう。この城は天守閣が現在まで残されているものの一つで、姫路城、彦根城、犬山城、松江城とともに国宝に指定されている。観光案内の本などに、カラス城と紹介しているものがある。城の外壁面を覆っている板が黒い漆で塗られていることで黒が際立ち、このため黒い城すなわちカラス城と呼ぶ人がいるようだが、文献上ではカラス城という記述はない。一般には、烏城は岡山城である。

しかし、黒が印象に残ることは確かである。天守閣の各階の壁は、上部が白で下部が黒と際立った対照を見せている。上の部分が白漆喰仕上げであるのに対し、下の方は黒漆塗の下見板である。白漆喰で全面を塗ると雨に対して弱く、崩れることもあると考えたようで、雨が当たる下の部分に黒漆を塗ることで耐久度を高めたとのことである。次の写真が松本城である。

松本城の特徴をつかむために、この春訪れた岡山城と比べてみよう。下の写真の岡山城は上部の物見やぐらが下部の建物の上にのっており、その望楼を誇示しているように見える。そして、下部の構造は入母屋造りである*1。

次に同じ時期に見学した弘前城と比較してみよう。望楼がそのまま地上に降りてきたようである。天守の下部を作っていないように見える。経費節減で高さを抑えて、望楼の部分だけ作ったのだろうと言われそうである。

しかし、そうでない例もある。ウィキペディアで紹介されている島原城は、高さがあるにもかかわらず、同じ形式が繰り返されている。

実は、天守には二つのタイプがあって、岡山城のような天守を望楼型天守と呼び、島原城のようなものを層塔型天守という。望楼型天守は初期の天守に多く見られる構造で、例えば、織田信長の安土城もそうであったと言われている。その後に現れる層塔型天守は同じ形の建物を規則的に小さくしながら積み上げていく。これにより、効率的に巨大な天守が建造できるようになった。徳川将軍家は、層塔型天守の江戸城・大阪城・名古屋城を次々と築き上げ、その権力を見せつけた。

松本城の天守は、島原城のそれに似ており、層塔型天守である。しかし、内部を調べると構造は複雑である。2重目の屋根は望楼を支えているが、その内部は望楼を支えるために入母屋造りの構造になっている。2階屋根部分に3階が隠されていて、3重屋根の下に見えるのは実は4階である。このため、この天守は5重6階の建物である。望楼型から層塔型へと移行するときの貴重な建造物である。

松本市立博物館には、天守の構造を示す模型があるが、残念ながら他へ貸し出されていたため見ることができなかった。代わりに展示されていた写真をよく見ると、3・4階の部分が複雑に作られていることがわかる。

松本城の江戸時代の歴史をウィキペディアから抜粋すると次のようになる。

戦国時代の永正年間(1504-1520)に、信濃守護家小笠原氏が林城を築城し、その支城として深志城が築城されたのが始まりとされている。天文年間には甲斐国・武田氏が信濃侵攻を開始し、天文19年(1550)に林城・深志城を落とし、信濃守護・小笠原長時を追放した。そして、林城を破却して松本盆地を支配下に置いた。その後、武田氏は信濃小県郡の村上義清、越後国・長尾景虎と争い、その結果、信濃一帯を領国化した。しかし、天正10年(1582)、甲州征伐で武田氏が滅亡し、織田信長により木曾義昌に深志城は安堵されたが、本能寺の変後、小笠原旧臣の助力を得て小笠原洞雪斎が奪還し、さらに徳川家康の麾下となった小笠原貞慶が旧領を回復し松本城と改名した。天正18年(1590)、豊臣秀吉による小田原征伐の結果、徳川家の関東移封が行われ、当時の松本城主小笠原秀政も下総国古河へ移った。代わりに石川数正が入城し、石川数正とその子康長が、天守を始め、城郭・城下町の整備を行った。

関ケ原の合戦の後、家康が江戸幕府を創始した。そして、家康晩年の大久保長安事件で石川康長は改易となり、小笠原秀政が再び入城した。大坂の陣以後は、松平康長や水野家などが松本城を松本藩・藩庁とした。城の主が頻繁に入れ替わったが、水野家の後は収まり、松平康長に始まる戸田松平家(戸田氏の嫡流)が代々居城とした。享保12年(1727)年には本丸御殿が焼失、以後の政務は二の丸で執られた。

明治5年(1872)に天守は競売にかけられたが、市川量造らの尽力によって買い戻された。明治9年(1876年)に二ノ丸御殿が全焼し、跡地には松本地方裁判所が建った。明治30年代頃より天守が大きく傾いたので、明治末から大正初頭にかけて明治の大修理が行われた。昭和5年(1930) 国の史跡に指定され、昭和11年(1936)には天守、乾小天守、渡櫓、辰巳附櫓、月見櫓の5棟が国宝に指定された。終戦から少し経った後、昭和の大修理がおこなわれ、現在に至っている。

それでは松本城を見学しよう。入口付近。

堀との対比が素晴らしい松本城、

チケットの券売所、奥の建物が黒門、

黒門の正面、

黒門の裏側、たくさんの修学旅行の生徒と出会った。

正面からの松本城、左側下から月見櫓、その上が辰巳附櫓、中央が大天守、その横が渡櫓、右端が乾小天守である。戦国時代末期に戦略的な拠点として右側の3建物が、江戸時代初期の平和な時代に左の2建物が建造された。

大天守1階部分、

途中の階では当時の鉄砲などが展示されていた。

大天守最上階からの東側の眺め、手前の芝生が本丸御殿跡、売店の奥にわずかに見える芝生が二の丸御殿跡、さらに右奥の建物は松本市役所である。

南側、松本駅の方向になる。

西側、

北側、旧開智学校の塔がわずかに見える。

最上階の天井。

天守を見学した後、堀沿いに歩いた。埋の橋からの松本城、ここからの写真が最も良い。左が乾小天守、右が大天守、中央が渡櫓である。

太鼓門、工事中で作業の道具も置いてあった。

黒門を堀側から見る、

最後のワンショット、

中学生の時に松本城を見た時の印象はないに等しい。しかし、作文には城の中では急な階段を登ったと記述されている。今回も同じ思いが強い。城の中はかなりの混雑で、上の方の階段に行くほど急になると共にステップが広くなり、一段一段登るのに相当の時間がかかるようになる。さらに混雑がひどくなり、階段の前は人で埋め尽くされる。また、足に纏わりつくズボンやスカートだと、登ったり降ったりするときに次のステップに足がなかなか届かず往生する。階段の下のほうだったので良かったのだが、降りる人がステップを踏み外して滑り落ちた。もし上の方で同じことが起きたら怪我人が出たであろう。これほど急な天守は他にないそうなので、経験した後は話の種にはなるが、くれぐれも気をつけた方がよい。

帰宅してから写真をまとめてみると、現地で見ていた時よりもさらに美しい城だと感じる。そして、再び訪れるチャンスがあることを望んでいる。

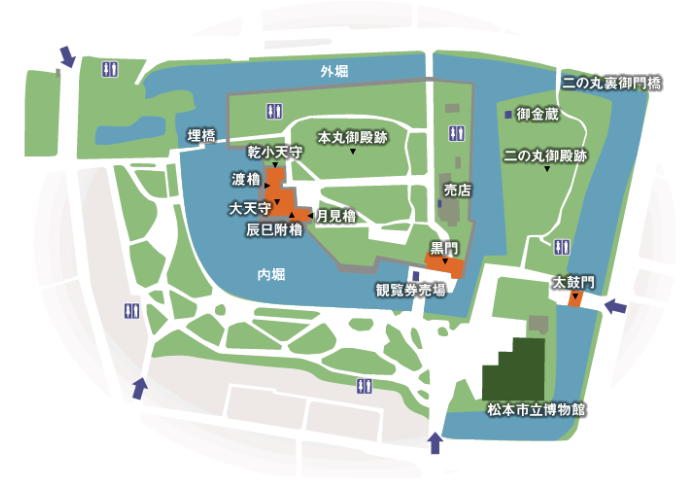

最後に松本城を紹介しているブログからの案内図を載せておく。

*1:屋根の造り方には、①寄棟造:四方に屋根を葺き下ろした構造、②切妻造:屋根頂部の平らな部分である大棟から二方向に下ろす構造、③入母屋造:上部が切妻屋根の形で下部が寄棟屋根の形をした構造で、格式高い屋根とされている、④方形造:正四角錐形の構造(寺院建築)がある。