万物の創造主は神であるとする宗教や神話は多いが、中国の人々は神に代わるものとして「気」を用いた。今日の日本語の中にも、空気・天気・気分・気配など気を用いた熟語は沢山あるが、これらの多くは「気」を語源としている。「気」は宇宙を生成・消滅・変化させるとともに、人の中にも満ちていて、身体的・精神的な状態はすべて「気」から生じる。日本語で、陽気・気晴らし・気まぐれなど精神的な状態を表すときに「気」を用いるのはこのためであろう。また中国語では人の身体的な状態を表すために、医療の言葉の中でも「気」が用いられる。「気」は目には見えないものであるが、これが凝縮したときは事物を構成する。人・動物・雲・雨など物理的な物として、あるいは、綺麗だ・けだるい・活動的などのように情緒的な事として表れてくる。

宇宙はこれまでに説明した「気」と、これから説明する「理」とから成り立っているとする。「気」が凝縮されると事物が生じるとしたが、「理」はそれぞれの事物に付けられた名前であり意味であり原理である。「理」の世界は知識や知恵が充満している世界と考えてよい。

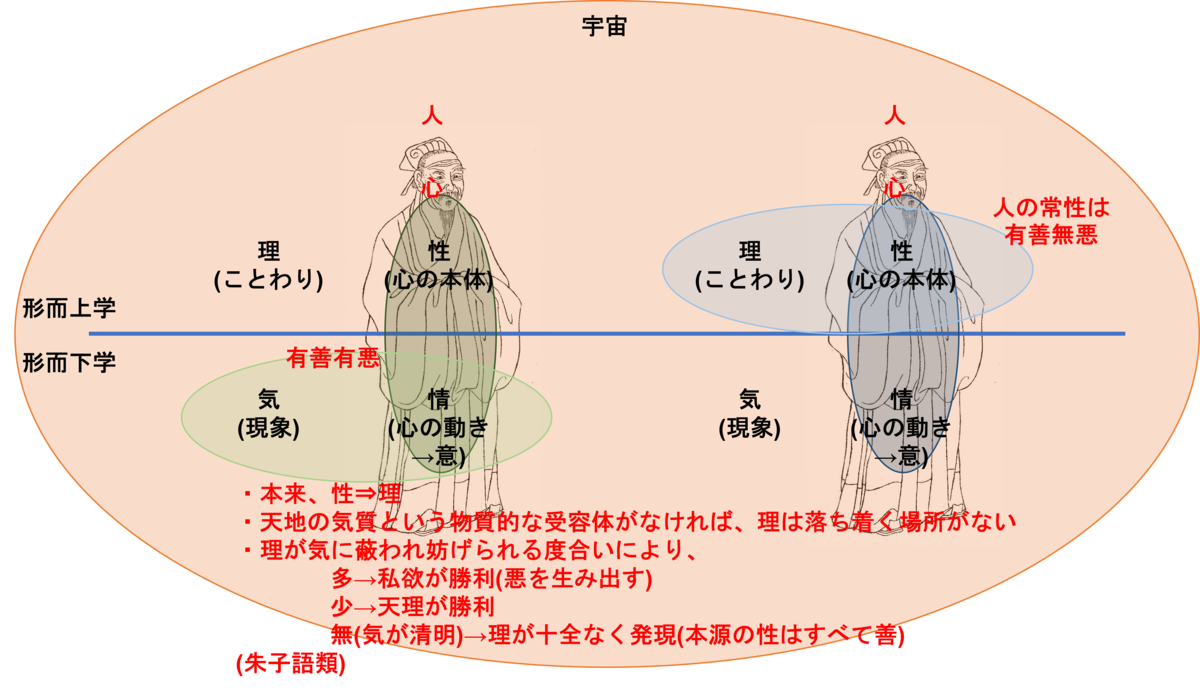

宇宙は「気」と「理」の二元であるが、人の心も同じように二元であると朱子学では考える。それは心の動きを表す「情」と心の本体を表す「性」である。「情」は「気」に対応し、「性」は「理」に対応している。「情」は「気」に包含され、その影響を受けて様々な感情を表出する。それらは優しさであったり、思いやりであったり、怒りであったり、憤りであったりと色々である。「性」は人間が本来持っている性質である。

朱子学では、「理」の見え方は「気」によると考える。「気」が曇っていれば、十全な「理」が現れることはなく、このとき「情」すなわち心の動きは私欲となり悪となる。曇っている度合いが少なくなれば「理」が見えるようになり、清明即ち透き通っていれば「理」が完全な形で現れる。そのときは私欲がなくなり悪が取り払われ善だけとなる。

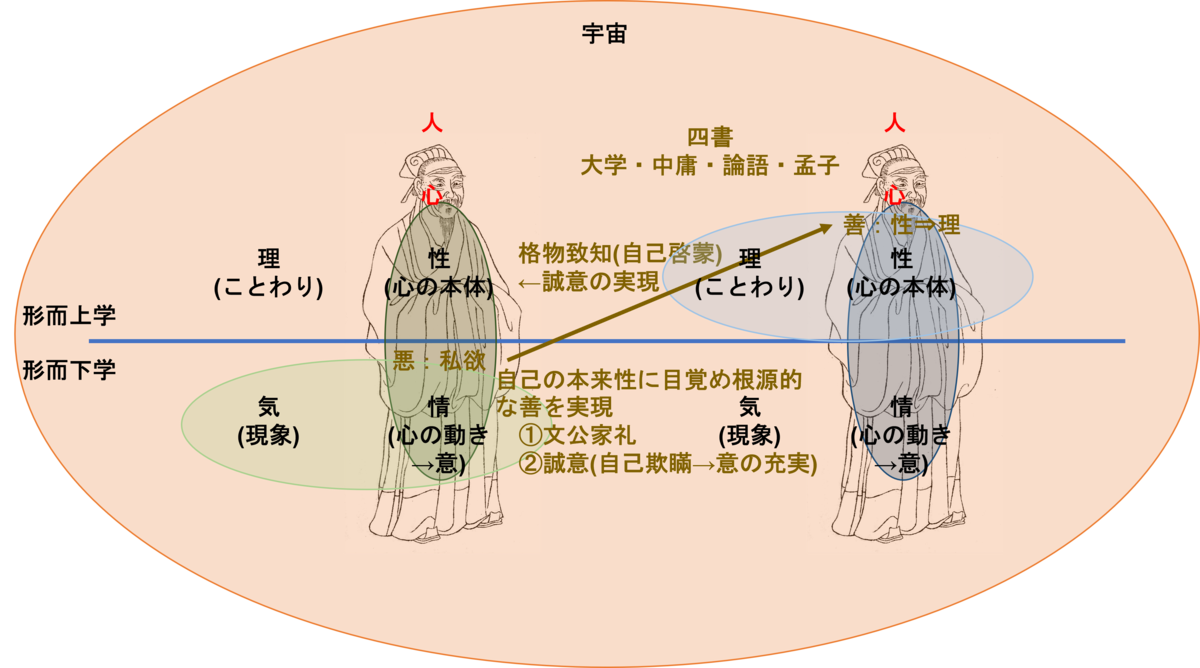

それでは善に至るためにはどのようにすればよいのだろうか。それは、①礼(文公家礼:南宋の時代に成立した礼儀作法)を守ることであり、②誠意を尽くすことである。後者を説明すると、悪(私欲)は自身を欺くこと(これは心の動き)から生じるので、自己欺瞞から解放されるように意(思い)を充実させる必要がある。そして意(思い)を充実させるための方法は自己を啓蒙することである。

朱子学では性即理である。「理」は宇宙のことわりあるいは法則を表している。朱子学的に捉えた真理(正しいこと)と考えていいのだろう。そうすると理は正しいこと(宇宙の真理)なので、性は善すなわち心は本来は善であるとなる。従って「理」を知れば心は本来の善となるので、一事一物(宇宙)の理を十分に窮めそして知る(格物致知)ために誠意を尽くすべきであるとなる。これが朱子学を興した朱熹(1130~1200)の考え方である。

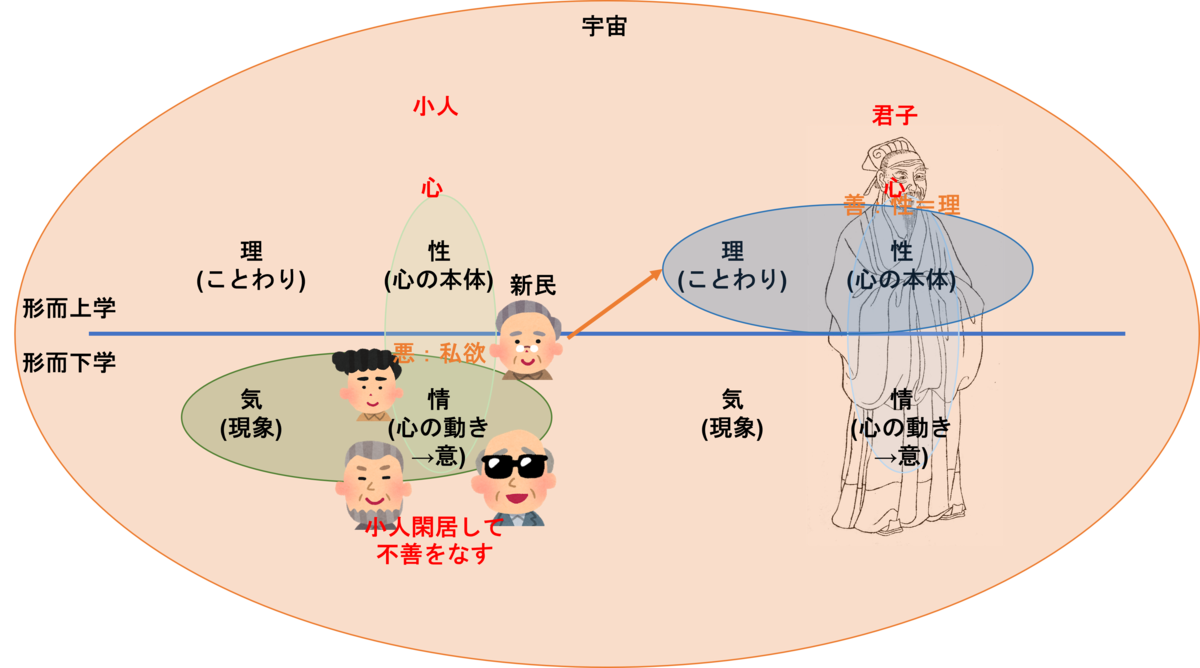

中国の考え方でもう一つ大事なことがある。それは君子と小人である。先ほどの説明で出てきた自己啓蒙(敬居)を行えるのは君子だけである。従って本来の性である善を獲得できる人は君子だけということになる。小人はそのような君子に出会いその人の行動を見習うことで、不善を行わないようになれるとした。このような人々は、新民(『大学』の親民を読み替えた)と朱熹は呼んだ。

ところで、小人は出会った人が君子であることをどのようにして知るのであろうか。小人は君子であるかどうかを判断できない人たちである。このため全ての人が新民になれるとは限らない。彼らは「小人閑居して不善をなす」こととなる。朱熹も小人の中に悪人がいることを認めていた。

理は万人に共通するものなので、どれだけの理を知ったかによって他の人と比較することができる(現代流には偏差値で表すことができる)。理をマスターしていなければあるいは元来の性に至っていなければ不徳である。不徳であると災厄に見舞われることになるので、その起こり具合によって君子がどれだけ自己啓蒙を尽くしているかが分かる。これから朱子学は君子に厳しい修練を強いると見ることができる。

明末になると王船山(1619~1692)が朱熹を批判する。中国の考え方では君子は徳のある人ということになっているが、そうでない人が出てきた時はどうなるのかと攻撃した。君子が自己啓蒙をせず格物致知に至らないとき、君子は大悪となり小人の小悪など問題にならないほどの巨悪をもたらすと王船山は非難した。同時代の傅山(ふざん:1607~1684)もさらに強く、聖人は救済者としての悪のみを自覚し、あくまでも果敢に悪(殺人)を行おうとすることで秩序を再興しようとすると批判した。

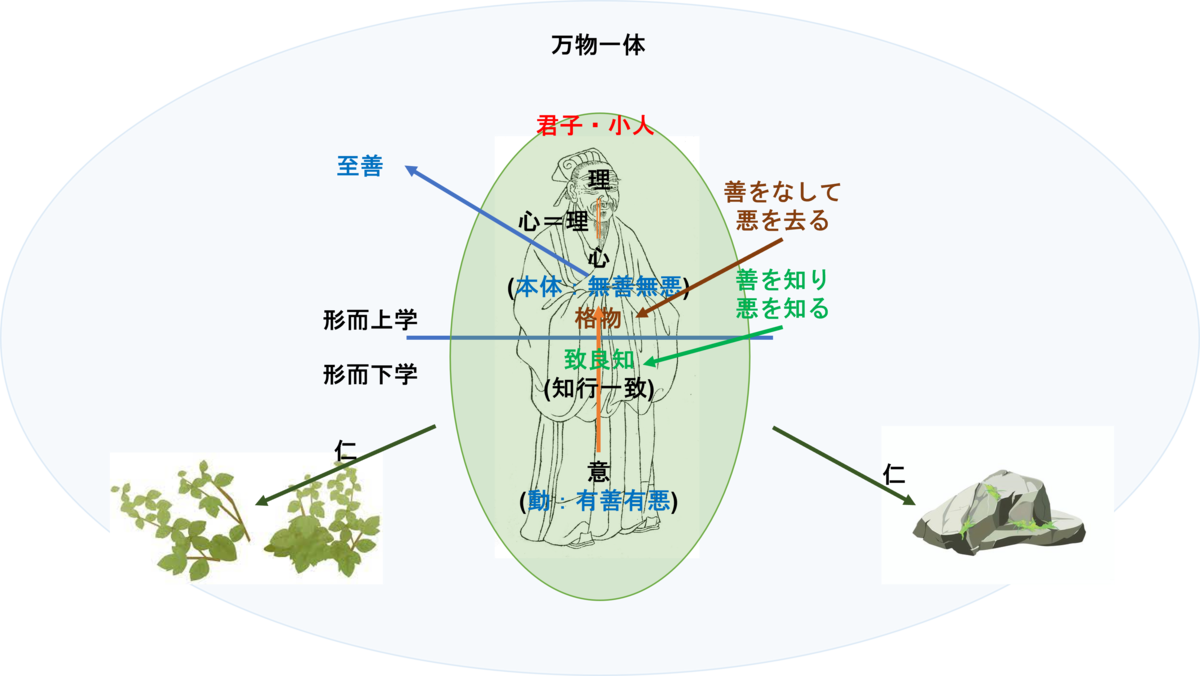

ここからは朱子学から離れて、しばらくは中国明代の儒学者である王陽明(1472~1529)が興した陽明学の話をしよう。陽明学は朱子学と対立的に論じられることが多いが、そうではなく朱子学をある仕方で徹底化したと見ることができると筆者は述べている。朱子学では外にある理を究めることにしているが、王陽明はそうではなく「内面」に根拠を求めた朱子学の原点に立ち返った。そして「心即理」すなわち心にこそ理があるとした。

朱熹は格物致知を前述したように「知を致すは物に格(いた)るに在り」とし、万物の理を一つ一つ究めていくことで獲得される知識を発揮して物事の是非を判断することと解釈した。これに対して王陽明は「知を致すは物を格(ただ)すに在り」とした。すなわち格物に対しては(外に求めるのではなく内の)心の不正をただすこと、致知に対しては「知」を「良知」と解釈し、心に本来備わっている良知を拡充し発揮することと解釈した。つまり人間が生まれたときは心と本体(理)は一体であり、心が後から付け加わったものではないとした。そして心が私欲により曇っていなければ、心の本来のあり方が理と合致するとした。従って私欲によって曇っていない心の本体である良知を推し進めていけばよいとした。

陽明は自らの教えのエッセンスを四句教で「無善無悪が心の体、有善有悪が意の動、善を知り悪を知るのが良知、善をなして悪を去るのが格物」と伝えた。彼は悪は意(思い)の発動によって生まれるが、良知によってそれを知ることができ、物を正すこと(格物)によってそれを去ればよいとした。しかし心の奥底には悪は存在しないのに、意によってどうして生じるのか。またこの悪をどのように抑えることができるのか、他人がなす悪に対してはどのように立ち向かうのかが問題になった。上記の問いに対して、王陽明は小人を君主化することで解決した。すなわち人は良知によって善であるか悪であるかを自ら知る。これは他の人との関わりをもたない。他人と関わるという小人の小人たるゆえんがここでは拒まれているので、小人も良知を有していると説明されている。

ところで、朱子学では理は外側にあったので他人と関わることができたが、陽明学では理は内側にあるので他人とどのように関わるかという問題が生じる。これに対して、人は他の人を思いやることができ、さらには動物・植物だけでなく岩石にまでも及ぶとした。仁(他を思いやる心)によって万物一体であるとした。

それでは見ていないもの、接触のないものには、例えば山奥にひっそりと咲いている可憐な花には、どのように思いを寄せるのであろうか。これに対して、陽明はこの花はあなたの心の外には存在しないと説明した。この万物一体は、外部にあるものを自我に還元してしまう独我論に陥いらせる。朱子学では他者の問題を認めていたのに対し、陽明学では他者の問題を消失することにつながり、朱子学以上に悪を放逐してしまうことになる。

小人の君主化と無善無悪の徹底化は、明末の李贄(りし:1527~1602)によって一つの頂点に達する。彼は独我論を徹底し、無善無悪もしくは至善である心を私と断じ、私欲は善であると肯定した。これではすべてが良いこととなってしまうため、ここからはもはや悪の場所はどこにも見出せない。そこで彼はこれを避けるために、欲望をそのまま肯定するのではなく、欲望を明察するという反省の構造を差しはさみ、現実の悪に対抗できるようにした。

この本は、南宋・明の時代に発展した朱子学・陽明学を説明したあと、古代に戻って孔子・荘子について説明し、最後に性悪説で知られる中国戦国時代の思想家・儒学者である荀子(紀元前298?~238)について次のように述べている。

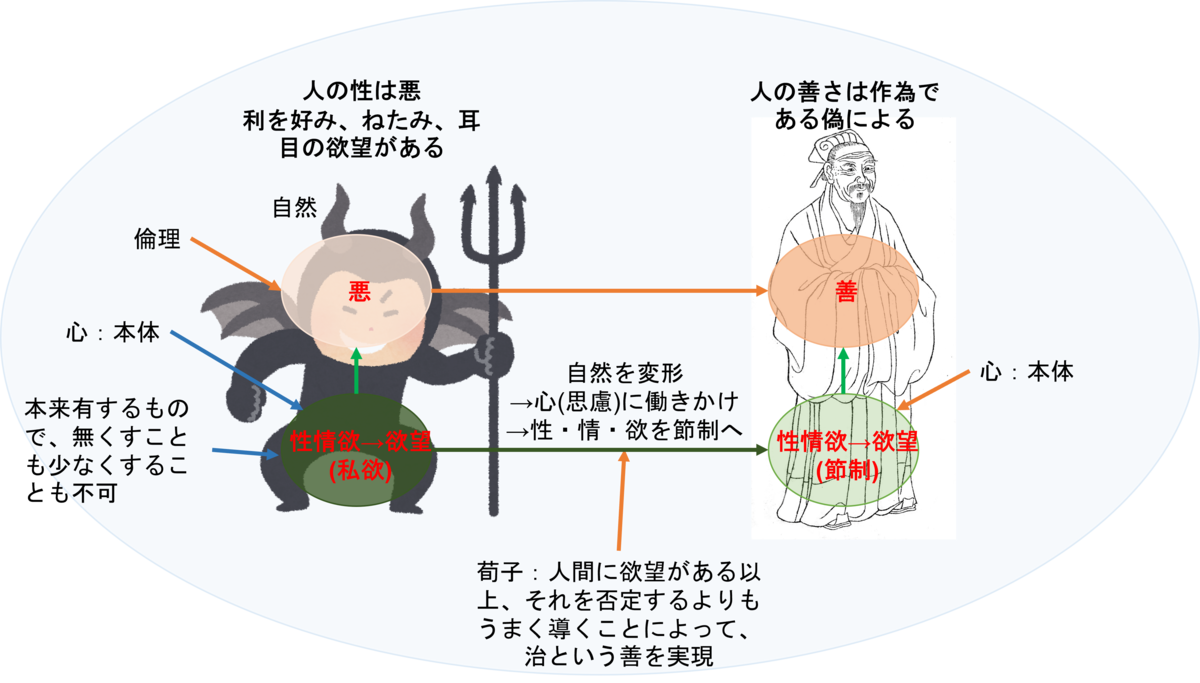

人間には諸悪の根源と考えられることの多い欲望がある。これを否定的に捉えるのかあるいは肯定的に捉えるのかは、古今東西の思想家たちや哲学者たちにとって大きな課題である。道化・道教の祖とされ中国春秋時代の哲学者である老子(紀元前571?~471?)は、この欲望を減らすことさらにはなくすことで善なる秩序が回復すると考えた。しかし荀子は人間に自然に備わっている欲望を減少させることも無くすこともできないと考えた。人間は自然のままの状態に置いておくと壊れ、そして悪に至る存在であるともした。そこで欲望があるということを前提にして、悪を取り除き善に至るようにするためにはどうしたらよいかを考えた。その解決策に導くために、心は変わることのない「実体」と、変えることのできる「働き」とに分けることができると考えた。心には「性・情・欲」があり、これから欲望が生じるとした。性・情・欲は減らしたり無くしたりすることができない心の実体であるとし、誰の心にも同じようにあるものとした(なお後世の朱熹は性と情を分けたが、荀子は性が情を通して他者につながっているとして分けなかった)。

性・情・欲からは私欲が生じる。これは望ましいことではないので「倫理的には悪」である。そして人間の本来性は私欲によって悪であるとし「性悪説」を荀子は主張した。悪を善に変える方法として、心に働きかけて性・情・欲を節制することであるとした。心へ働きかけるのは思慮で、これも心を構成する一つである。このため性・情・欲という自然なものに対して、思慮というやはり自然なものを働かせることで、心とは次元を異にする倫理的な悪を善に変えられるとした。荀子の論法は、心の実体に働きを加えるという人間に本来備わっているものを利用して倫理的な面が変わるという、このように納得しやすい手法である。

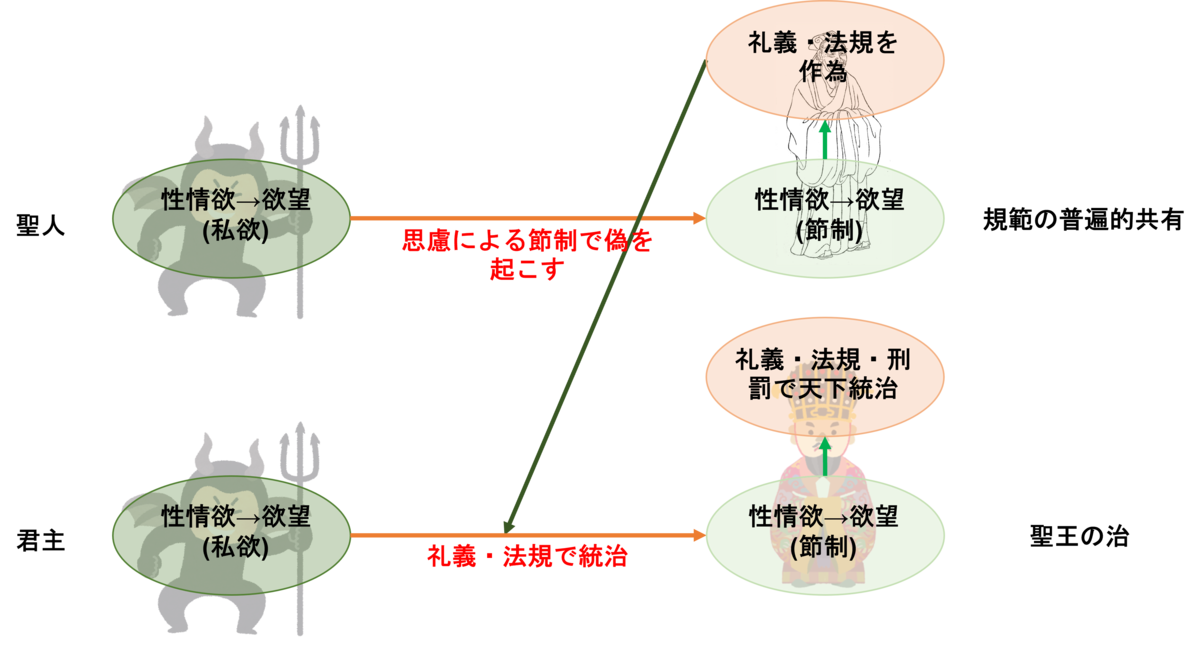

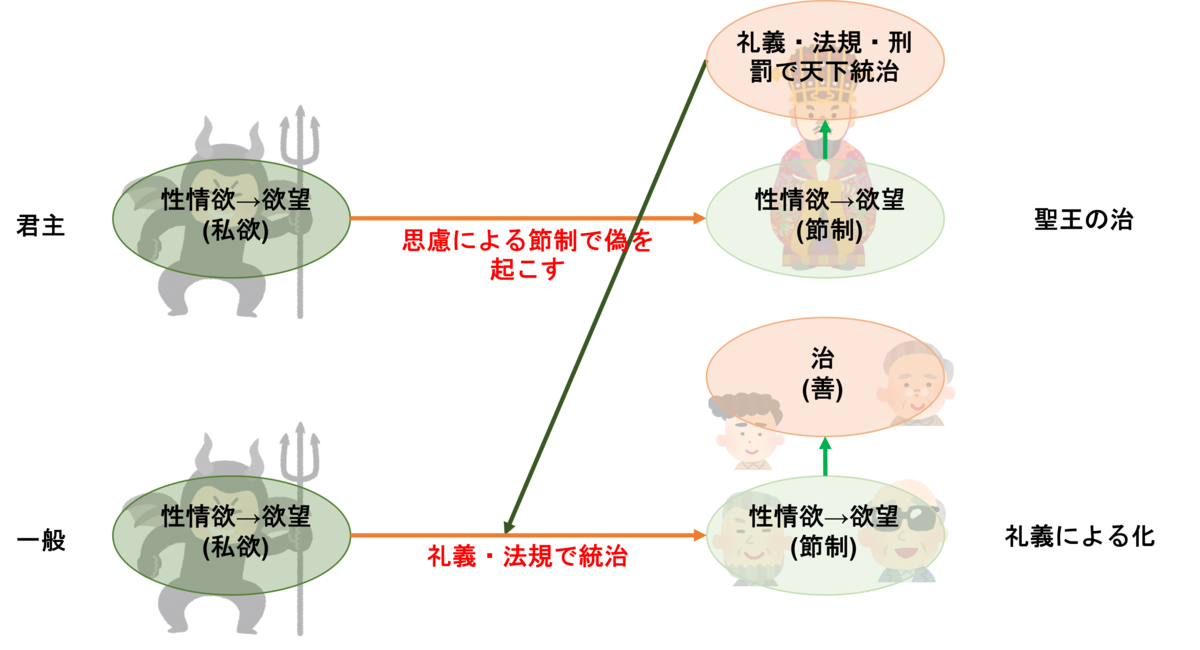

ところで全ての人がこのような能力を要求することは無理であり、聖人だけがこの能力を有する。聖人は思慮によって性・情・欲に働きかけることで私欲から節制へと変化させ、そして偽を起こすことができるとした。ここでの偽は、思慮によって悪を善に変えることを意味する。偽という言葉はあまりいい意味には感じられないが、悪が善に化けたと考えれば適切な用語に思える。そして偽が起きると礼義が生じ、礼義が生じると法規が制定されるとした。聖人が作り出した礼義・法規は、普遍的な規範で万人が共有できるものとした。これが荀子の考え方のミソである。

聖人が礼義・法規を作為したところで、一般の人はこれを理解することはできない。そこで荀子は一般の人にこれらが伝わるようにと「政治的な力」を導入した。しかしここでの政治的な力は、一般的に考えられているような強制されるものではなく、人々が「自発的に」そのプロセスに参加していると感じることができ、それを守ることに価値を感じるようになると、理解されるべきものとしている(コロナ時の同調圧力に近いと思われる)。すなわち君主が礼義・法規・刑罰によって天下を統治するが、一般の人々はその政治的な力によって、それらを遵守することで全てが治まり善となるとした。

聖人は規範を無から創造するのではなく、過去になされた作為を繰り返しながら、新たに規範を作り上げると荀子は述べている。すなわち規範は歴史的なものであるとした。言語においても、これまで述べてきた規範と同じように成立したと荀子は説明している。このように規範や言語は歴史的な物だとすると複数存在しても構わないことになるが、荀子はそれは構わないとした。規範に対してどのような公理系を採用したとしても、また、言語に対してどのような言語システムを採用したとしても、人間の集団が制作しうる規範や言語は同じ原理の差にすぎず、翻訳可能であるとした。

さらに正反対の規範の公理系、例えば「人を殺しても構わない」というような規範が生まれたとしても問題はないとしている。規範や言語には他人への伝達のしやすさが異なり矛盾するような公理系を立てたとしてもそれは伝達することができないので、永らえることはないとした。荀子が理想とするところは、上の文章からも読み取れるように華夷秩序の貫徹する世界である。しかし規範や言語の複数の存在を許す姿勢には、規範を本質主義の中に閉じ込めようとしない現代哲学へと繋がる普遍性がある。これは悪に対する社会的で公共的な構想力の可能性を示してくれると筆者は述べている。

中国の哲学を読むと、君子が国を統治するための倫理的な鍛錬、そして一般の人がそれに従っていくための道徳を説いている感が否めない。最後に説明した荀子の性悪説は、現代の哲学にも通じるような論理性・体系性を有してはいるが、聖人が作為した規範を本当に善と言い切っていいのだろうか。文化大革命の頃、中国の多くの人にとって毛沢東主席は聖人で、彼の語録は普遍的な規範だったことだろう。しかしその後の中国の混乱を見たとき、果たしてそうだったのかと疑問である。また今日のウクライナ侵攻を見たとき、ロシア大統領は自身を聖人とみているのだろうか。善とはなにか、悪とはなにか。この倫理的な言葉が含意している深刻さを改めて認識させてくれた良書であった。