横浜市歴史博物館で、ヨコハマの輸出工芸展が開催されていたので、見学に行ってきた。現在でこそ、横浜は日本を代表するような巨大都市となっているが、幕末の頃は小さな寒村に過ぎなかった。ペリー来航後に開港の地と定められると、外国人のための居留地が作られ、欧米の商人が店を開き、貿易の中心地となった。当時は生糸・茶・陶器などが輸出されたが、横浜で作られたものもそれらに混ざって輸出されるようになった。今回の展示ではそのような四つの工芸品が紹介されていた。

最初に紹介するのは陶芸の横浜真葛焼で、創業者は宮川香山である。ウィキペディアによれば、香山は天保13年(1842)に京都の真葛が原で、陶工真葛宮川長造の四男虎之助として誕生した。長造は朝廷用の茶器を製作し、香山の称号を受けていた。父が亡くなった後、虎之助は香山を名乗り、25歳の時には色絵陶器や磁器を制作、御所献納の品を幕府から依頼されるまでの名工になっていた。明治4年、横浜・太田村に輸出向けの陶磁器工房・真葛窯を開いた。当初は欧米で流行した薩摩焼を研究したが、金を多量に使用して制作費に多額の資金を必要とするので、それに代わる高浮彫(たかうきぼり)という新しい技法を生み出した。金で表面を盛り上げるのではなく、精密な彫刻を掘り込むことで表現した。真葛焼は明治9年のフィラデルフィア万国博覧会で絶賛されて世界で知られるようになった。しかし高浮彫は生産効率が悪かったので、晩年になると窯の経営を養子の宮川半之助(2代目)に任せ、自らは清朝の磁器をもとに釉薬の研究をし、釉下彩の技法をものにした。3代目は2代目の長男葛之輔が継いだ。3代にわたって高い技量で名声を得たが、1945年の横浜大空襲で窯・家は全焼、家族・職人計11名が亡くなった。4代目の智之助の死をもって真葛焼は廃業となった。

それでは展示されている作品を見ていこう。高浮彫の陶器で、「鷹ガ巣細工花瓶(たかがすさいくかびん)」。親鷹が雛にえさを与えている場面が見事に再現されている。羽根の細かいところまで写実的に制作されている。

側面から見たところ。枝のごつごつした感じもよい。

同じく高浮彫の「氷窟二白熊花瓶(ひょうくつにしろくまかびん)」。氷の垂れ下がっている様は工夫のあとが見られる。

洞窟とその中にいる白熊に手の込んだ技法であることを感じる。

高浮彫から脱皮して次の流行となる釉下彩の「黄釉鶏画花瓶(きゆうけいがかびん)」。

二代香山の「祥瑞意遊輪付染付花瓶(しょうずいいゆうりんつきそめつけかびん)」、

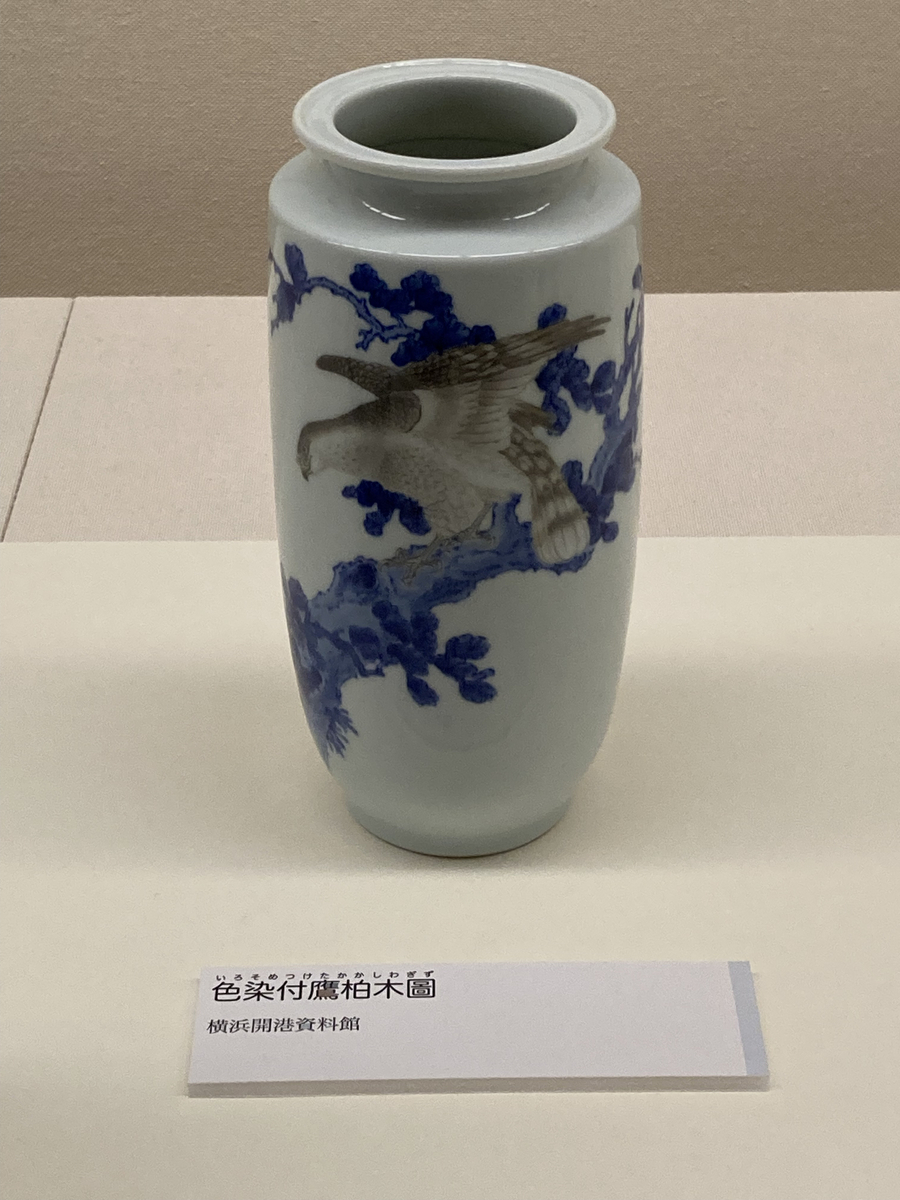

「色染付鷹柏木圖(いろそめつけたかかしわぎず)」。

初代または二代香山「黄釉青華寶珠取龍文花瓶(きゆうせいかほうじゅしゅりゅうもんかびん)」。

次は漆器で、横浜芝山漆器である。ある年齢以上の人は、芝山町と聞くと成田闘争を思い出すことだろう。時代は遡って江戸時代後期に、下総芝山村出身の大野木専蔵(安永4年(1775)生まれ)が芝山細工を生み出したと伝えられている。この細工は、箱や櫛などの漆塗りした下地を浅く彫り込んで、そこに花鳥人物などに象った貝・象牙・サンゴなどを埋め込んで、立体的に装飾したものである。芝山細工は専蔵(後に芝山仙蔵)が江戸で考案しそして広め、大名や富裕層の人々から好評であった。螺鈿や蒔絵と異なり立体感のある文様が来日した外国人からも評価され、輸出されるようになった。輸出が増えてくるにしたがって、運搬の手間を省くために横浜でも製作されるようになり、横浜で作られるものを横浜芝山漆器、東京で作られるものを本芝山と呼ばれた。先に述べたフィラデルフィア万国博覧会でも展示された。しかし関東大震災や横浜大空襲などの災害・被害を受けて職人が離散するなどして、昭和30年には作られる数もわずかになっていった。追い打ちをかけるように昭和46年(1971)のドルショック(ドルの切り下げ)で輸出量も大幅に減少した。現在、横浜市は伝統的地場産業育成事業の一環として支援している。

Wikipedia(英語版)には、Yokohama Chickenの説明がある。フランス人宣教師が、尾長鳥をヨーロッパに持ち込んだようで、英国ではこの鳥をYokohamaと呼ぶようになった。Yokohama Chickenを意識してと思うが、綺麗に象られている。

こちらも鳥を象っている。

アルバムの表紙にもなった。

そして花鳥屏風。

次は横浜彫刻家具である。これらの家具は宮彫り*1で、龍・松竹梅・鳳凰などの東洋的意匠を、椅子・テーブル・箪笥などに用いた和洋折衷である。輸出用のため、国内に残されたものは多くないが、ここに展示されているのは坂田種苗株式会社のオーナーの家に嫁がれた方の嫁入り家具である。

最後は横浜輸出スカーフ。開港間もない頃にハンカチーフの製造が始まった。昭和初期に「スクリーン捺染(なっせん)*2」が導入されて輸出が始まり、大岡川沿いに捺染工場が多く建てられた。太平洋戦争からの復興とともに、手ごろな服飾品として海外からも好まれ、生産量が増え、最盛期には世界の生産量の約60%、国内の約90%を占めた。このころ意匠侵害防止のためにスカーフ製造協同組合が作られ、輸出品の見本が組合に提出された。今回展示されているのはその見本の中からのものである。

アフリカに輸出されたスカーフ「ニワトリ王子」、

オーストラリアに輸出されたスカーフ「孔雀柄」、

8329

8329

フィリピン・マニラに輸出されたスカーフ「像ペルシャ」、

8328

8328

同じくアフリカに輸出されたカンガ*3。

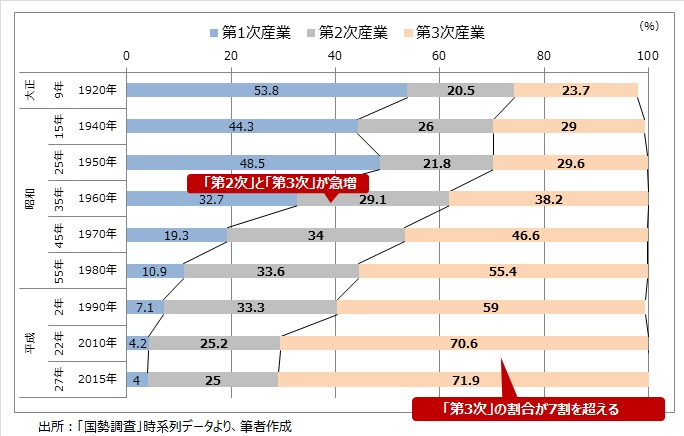

今回の展示会を通して、そういえば日本はモノ作りの国だったと感慨深く思い出した。大正大学地域構想研究所の主任研究員・中島ゆきさんのレポートに衝撃的な図が掲載されていた。産業別就業者割合の推移を示したものだが、2015年には第三次産業に従事している人の割合が71.9%で、第二次産業の25%を大きく上回っている。第一次産業にいたっては4%に過ぎない。高度経済成長が始まった1960年ごろは第一次産業32.7%、第二次産業29.1%、第三次産業38.2%と均等に従事していた。しかし年を追うごとにモノをあまり作らない国に、割合と速い速度でなっていくことがわかる。このような大きな潮流の中で、華々しく輸出されていた横浜発の工芸品も一緒に廃れてしまったことに寂しさを感じた。