藤沢は、東海道五十三次の一つの宿場であるとともに、鎌倉、八王子、大山、厚木へと分岐する交通路の結節点でもある。そして、江戸、京、箱根、大山などへの旅行客で賑わった。現在の繁華街は駅周辺だが、江戸時代は遊行寺近くの宿場街であった。

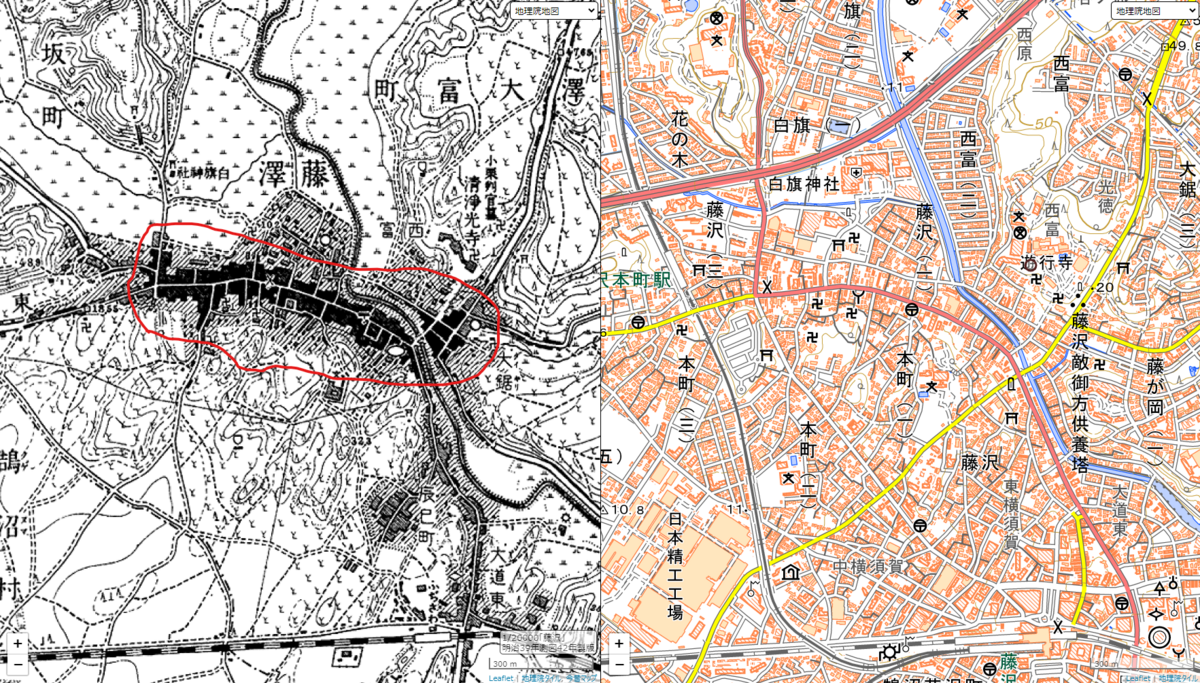

変化の様子が今昔マップから分かる。下図で、左側が明治39年、右側が現在である。藤沢駅は右下にある。藤沢宿があったのは、左側の図で、赤い線で囲んであるところである。この当時はまだ走っていないが小田急江ノ島線の藤沢本町駅の東側の部分である。旧東海道は、東海道五十三次にほぼ沿っているが、現在の国道1号(東海道)は、藤沢付近ではバイパスを利用していて、右側上部のピンク色の太い線である。

正月の箱根駅伝では遊行寺坂が難所で、選手たちが息を切らせながら登っていく。彼らが走るのは、右図で左下から右上への黄色の道路で、遊行寺坂は中央の少し上あたりである。遊行寺坂は現在は切通しとなっているため、幾分か傾斜が抑えられているが、江戸時代はそうではなく、かなりの急坂であった。歌川広重の浮世絵からもわかる(下図はWikipediaから転写)。手前を流れているのは境川である。この川は上流では武蔵国と相模国を分けているが、このあたりの下流では相模国高座郡と相模国鎌倉郡を分けている。手前が高座郡で、向こうが鎌倉郡である。架かっている橋は遊行寺橋、その手前にあるのが江の島一ノ鳥居、奥の山の上にあるのが遊行寺である。のぼり道が階段状になっているのが見える。健脚な江戸の人々は息を切らさず登ったのだろうか。

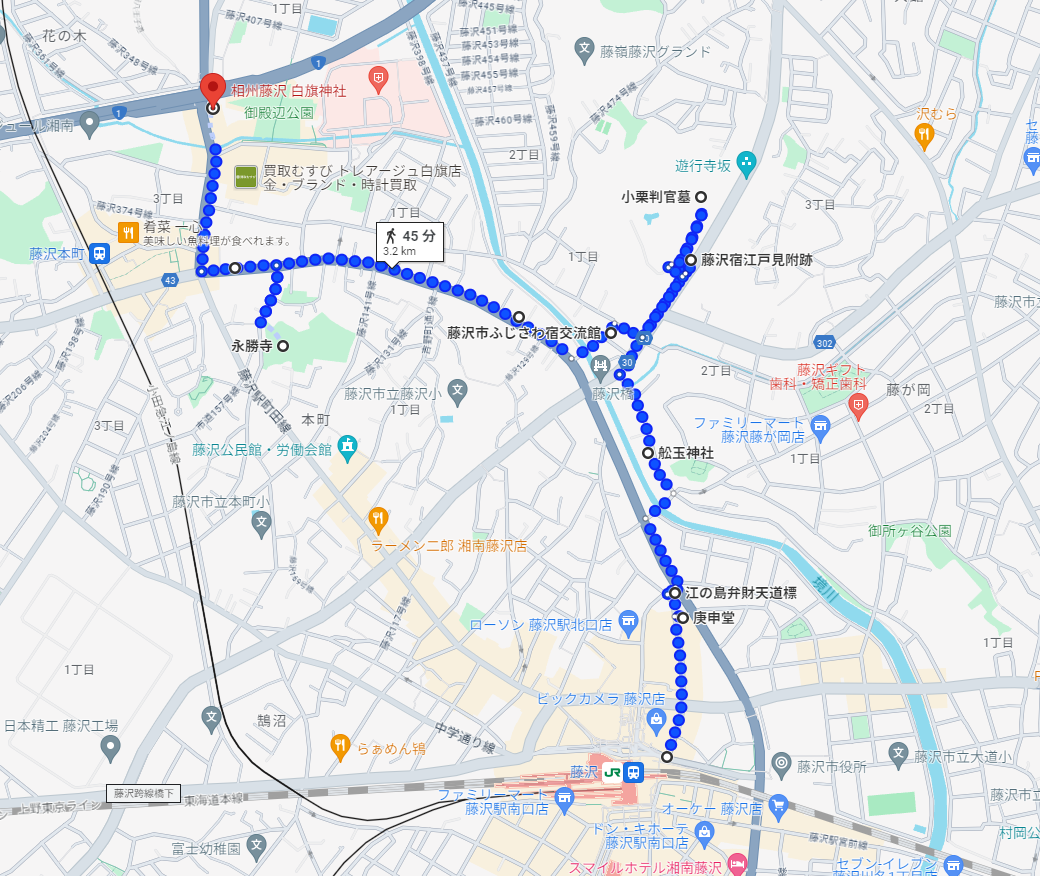

今回の大まかな行程は以下のとおりである。藤沢駅出発で、駅東側の遊行通り(上図では藤沢駅右側の黄色の道)を利用して、宿場街の江戸側の境である江戸見附に向かった。

途中にもいくつか見る箇所がある。まずは庚申堂である。中国の道教では、人の体内に三尸(さんし)という悪霊がすんでいて、庚申の日になると、天にのぼって主人の過失を生死をつかさどる神に告げるので,そうさせないためにこの日は徹夜しなければならないとされていた。これは守庚申と呼ばれたが、日本に入ってくるともとの意味が忘れ去られ,庚申という日が「庚申さん」として神格化される一方で、守庚申も単なる徹夜の集いになった。この堂は庚申待ちの宿や寄り合いの場所として使われたようである。明治時代には小説家のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が江の島を訪れた際に立ち寄ったとされている。

庚申塔は庚申の講が長く続いたことを記念して造られた。供養塔には、3匹の猿(申が猿であることで、見ざる、言わざる、聞かざるの猿となった)、青面金剛(仏教では庚申の本尊である)、猿田彦神(神道:廃仏毀釈で庚申塔も潰されるのではと考え、サルを猿田彦になぞらえた)が描かれたり、文字が書かれたりした。境内には、様々な庚申供養塔が連なっていた。

近くには江の島弁財天道標がある。この道標は管鍼術の考案者で江の島弁財天を厚く信仰した杉山検校が奉納したもので、江島神社を参詣する人々への道しるべである。この他にもほぼ同形の道標が12基ある。

境川を渡ってしばらく行くと舩玉(ふなたま)神社が現れてくる。昔は江の島からこの付近まで船が出入りしていたと言われている。鎌倉時代の三代将軍・実朝は、鎌倉へ拝謁に来た宋の工人・陳和卿から「将軍の前世は、医王山の長老だ」と言われ、医王山を参拝したいということで「唐船」の建造を命じたことが吾妻鏡に書かれている。伝承だが、実朝は船を造るための木材をここから切り出し、船で運んだとされている。この地は大鋸(おおぎり)と呼ばれており、大鋸引きの職人が住んでいて、船大工や玉縄城の仕事を引き受けていたようである。

そうこうしているうちに、藤沢宿の江戸側の境である江戸見附に着いた。見附はもともと見張りの番兵を置いた軍事施設で、江戸時代初期はそのように運用されたが、時代を経るにしたがって宿場町の境を示す標識となったようである。下図でも台形の土手が描かれている。

江戸見附周辺は遊行寺である。まず、小栗判官の墓を訪れた。常陸国小栗の城主であった小栗満重は、上杉禅秀の乱で禅秀方について敗れ、勝者の足利持氏に多くの領地を没収されてしまう。これを不満として反乱を起こし小栗城にたてこもるが落城する(応永29年(1422))。満重の子助重は、わずかな家臣を連れて三河国に逃げのびる途中、藤沢で毒殺されかける。しかし、妓女照手がその毒殺計画を助重に告げたため一命をとりとめ、遊行寺に駆け込んで保護された。その後、助重は勢力を盛り返し照手を妻に迎えた。助重の死後、照手は尼となり、菩提を弔って生涯を過ごしたと鎌倉大草紙は伝えている。これが長生院(別名小栗堂)の由来で、小栗主従と照手姫の墓石がある。

小栗堂、

小栗主従の墓、

照手姫の墓、

鬼鹿毛の墓。照手に救われ遊行寺に駆け込むときに荒馬に乗ってのがれたが、その時の馬が鬼鹿毛である。

宇賀神社。ここに祀られている宇賀弁財天は、徳川氏の祖とされる有親の守り本尊とされている。有親と長男の親氏は、遊行十二代尊観上人の弟子となった。また、次男泰親も弟子となり、三河国大浜称名寺に移るとき、宇賀神社を奉納した。親氏はのちに三河国松平の酒井家の養子となった。また、泰親は松平家の養子となり、その子竹若丸は松平を、次男竹松は徳川信光と称した。これが徳川家の祖先といわれる由縁だが、しかし諸説ある。

遊行寺本殿。正中2年(1325)遊行4代呑海上人が、実兄である地頭俣野五郎景平の援助によって、極楽寺という廃寺を再興して、遊行引退後の住まいとしたのが始まりである。本堂の屋根に三の字が見えるが、これが時宗の宗紋である。開祖一遍上人の俗名は河野時氏で、伊予国の土豪の家系である。河野家の家紋が「折敷(おしき)に三」であることからこれを継承した。家紋にも伝承がある。鎌倉幕府開府の時に、鎌倉で行われた酒宴の席順で、源頼朝、北条時政に次いで河野通信は3番目で、彼の前に「三」と記した折敷の膳が置いたあった。このことから、河野家の家紋になったといわれている。

鐘楼は南北朝時代の正平11年(北朝・延文元年(1356))に造られた。

中雀門は安政6年(1859)に建立された、遊行寺境内で最も古い建造物である。四脚門で、高さ約6m、幅約2.7mである。大棟に皇室との深いつながりを示す菊の紋、屋根の下に徳川家の家紋である葵の紋が刻まれている。建立者は紀伊大納言徳川治宝(はるとみ)である。明治13年(1880)の藤沢宿大火の被害は免れたが、大正12年(1923)の関東大震災では倒壊した。その後、そのままの形で再建された。

御番方は信徒・団参の入り口である。明治13年(1880)の大火で類焼し、大正2年(1913)上棟された。関東大震災によって、本堂・大書院その他多くの建物と同様に倒壊したが、すぐに倒壊当時の古材をもって再建された。

遊行寺の黒門を後にすると、ふじさわ宿交流館がある。ここで一休みする。

室内に藤沢宿の模型があり、当時の風景を頭に描き出した。中央を横断しているのが境川である。架かっている橋は大鋸橋(遊行寺橋)で、冒頭で紹介した広重の浮世絵に出てきた橋である。手前は遊行寺、奥が藤沢宿である。ここから遊行寺橋を渡り、右側の藤沢宿へと向かう。

ふじさわ宿交流館には高札場がある。何が書いてあるのだろう。目の前をタンクローリーが塞いで読むことができない。

遊行寺橋。

藤沢宿には昔の名残をとどめているものがわずかにある。旧桔梗屋は茶・紙問屋を営んだ旧家で、市内に現存する唯一の店蔵と江戸時代末期の文庫蔵を含む3棟が国登録有形文化財に登録されている。

近くには蒔田(まいた)本陣跡の案内があった。本陣は、宮家・公家・大名が泊まった施設である。江戸時代初期は大久保町の堀内家が藤沢宿の本陣だったが、類焼のため坂戸町の蒔田家が明治3年(1870)まで約120年間務めた。総坪数約400坪の堂々たる家だったが、現在は妙善寺に墓域を残すのみである。さらに、しばらく行くと小松屋がある。ここの由来はもう少し後で述べる。

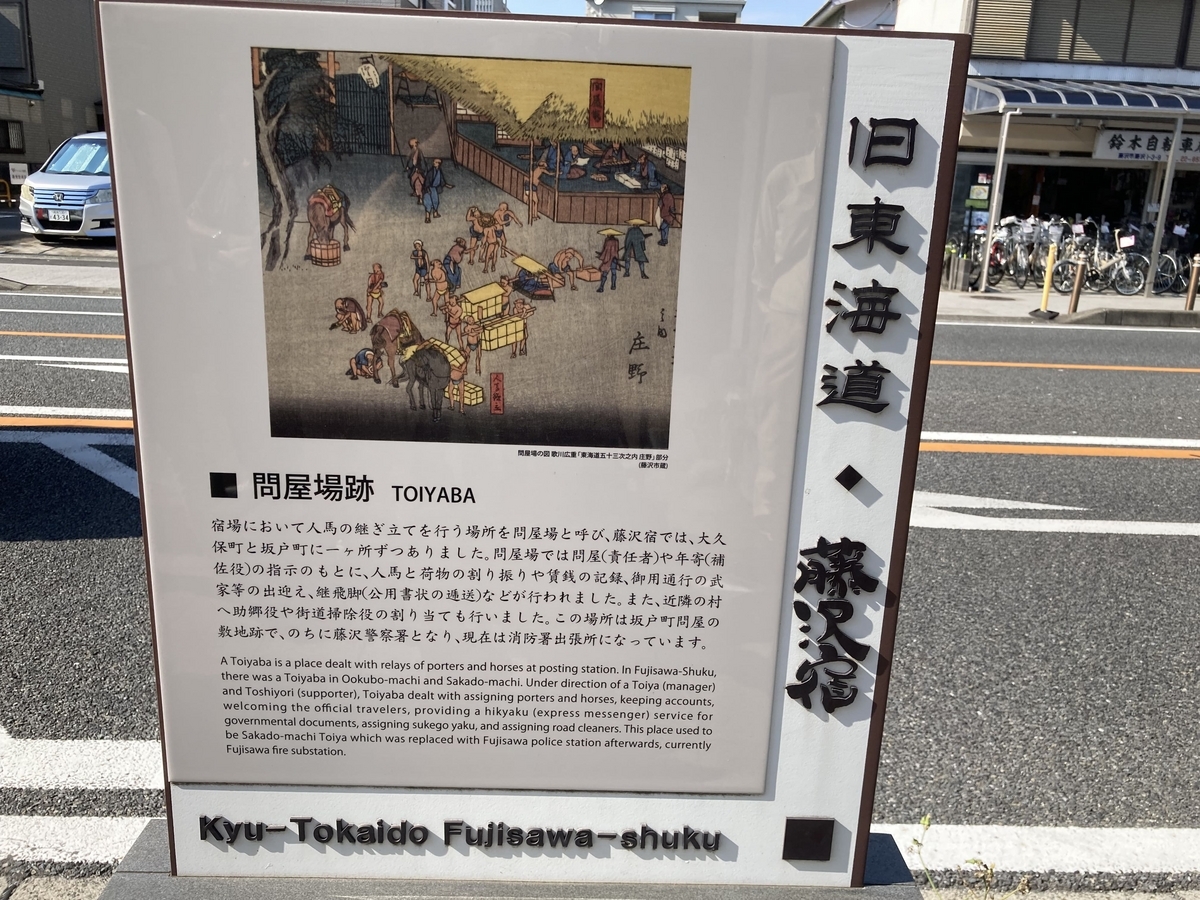

問屋場跡の案内がある。宿場において人馬の継ぎ立てを行う場所を問屋場と呼び、藤沢宿では大久保町と坂戸町に一ヵ所ずつあった。問屋場では問屋や年寄の指示のもと、人馬と荷物の割振り、賃銭の記録、御用通行の武家等の出迎え、継飛脚などが行われた。

常光寺、ここには明治5年(1872)に警察署の前身である邏卒屯所(らそつとんじょ)が置かれた。

栄勝寺、説明を後回しにした小松屋の墓があるところで美談がある。

この寺には、旅籠屋を営んでいた小松屋源蔵の墓を囲むように39基の飯盛女(めしもりおんな)の墓がひっそりと立ち並んでいる。天保6年(1835)には、主に大鋸から遊行寺橋にかけて、飯盛女を抱えている旅籠屋が27~28軒あった。飯盛女は私娼で、旅籠屋1軒につき2人までと決められていた。しかし、数人を置いていたところもあり、全盛期には100人近い飯盛女がいた。こうした女性たちの多くは、年貢課役に苦しむ近郊の出身で、借金の返済などのために働かされ、その扱いはひどかった。小松屋のように墓を建てて葬ることはとても珍しく、源蔵はとても奇特な人であったといえる。

さすがに歩くのに疲れてきたが少し我慢して歩いた先には、伝義経首洗い井戸があった。源義経は兄頼朝に鎌倉を追われ奥州平泉に逃げた。義経は藤原秀衡によってかくまわれていたが、秀衡がなくなると、子の泰衡が文治5年(1189)に義経を攻め、衣川で自刃させた。平泉から鎌倉に送られてきた義経の首は、和田義盛と梶原景時による首実検の後、無残にも片瀬の浜に捨てられた。義経の首は潮にのって境川をさかのぼり白旗神社付近に漂着した。これを里人がすくいあげ、この井戸で洗い清めたと伝えられている。

白幡神社は、古くは寒川比古命を祀っていた。そして、義経の首がこの地に葬られたと伝えられると宝地3年(1249)に義経も合祀するようになった。

源義経公鎮霊碑、

弁慶の力石は神石とも呼ばれ、この石に触れると健康になり病気をしないといわれている。

藤沢宿の旅はここで終わりである。近くの藤沢本町駅で解散となった。この駅の反対側には宿場のもう一方の境を示す京見附がある。なお、ふじさわ宿交流館で入手した藤沢宿の地図は、当時の理解を深めるうえでとても役立った。

前回遊行寺を訪れたときは遊行寺宝物館館長に案内していただき、遊行寺や一遍上人について詳しく史実を伺うことができた。今回は藤沢地区のガイドをしている方に案内していただいた。伝承されている物語をたくさん教えていただきとても楽しかった。伝承も一つの歴史なので、話題が豊かになった。散策に彩を添えてくれたガイドの方に感謝である。