1854年という年は横浜にとっては特別な年なのだろう。この年の西暦3月31日(和歴3月3日)に日米和親条約が当時の武蔵国久良岐郡横浜村字駒形(神奈川県庁・横浜開港資料館の付近)で締結された。一寒村に過ぎない横浜が歴史的な場所になった瞬間である。条約を締結してから170年を迎えたということで、横浜市歴史博物館では「サムライ Meets ペリー With 黒船」(7月13日~9月1日)を、神奈川県立歴史博物館では「かながわのまなざし」(8月10日~10月6日)を、横浜開港資料館では「横浜とペリー提督とのつながり」(7月13日~9月1日)を計画・実施している。

ペリーの来航を時系列で追うと次のようである。前年の1853年7月8日に、フィルモア大統領の命を受けたペリー提督は、艦隊を率いて浦賀沖に現れた。そして、7月14日に久里浜に上陸し、大統領の開国・通商を求める親書を、幕府側の代表に渡した。さらに、7月17日に翌年の再来航を予告してペリーは去った。

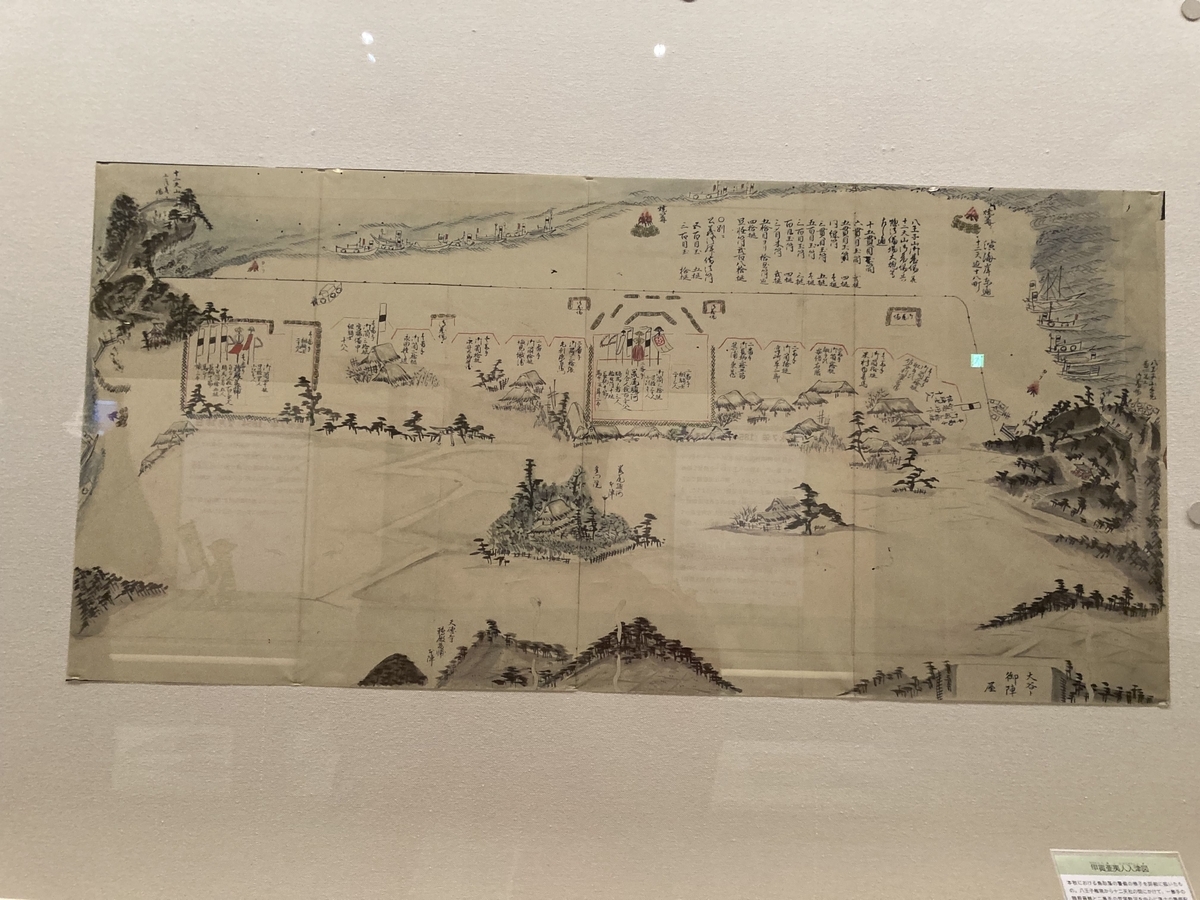

1854年2月13日に7隻の艦船で再び来航して江戸湾に侵入し、芝村沖(横浜市金沢区)に停泊した。艦隊はさらに2隻加わり9隻となった。幕府は艦隊を浦賀沖に戻すことを再三にわたり求めたが、ペリーはその都度拒否した。漸く、2月22日に浦賀湊の館浦に建てられた応接所で、アメリカの国書に対する回答をどこで行うかについての交渉が始まった。ペリー側は江戸での回答を強く求めたが、幕府は拒否したため難航し、やっとのことで2月27日に横浜村で行うことに決定した。幕府は応接所を設置し、3月4日から1ヶ月にわたる協議の末、同年3月31日に全12箇条からなる条約に調印した。

先日、この展示を見るために横浜歴史博物館を訪ねた。ペリーが江戸湾にとどまっているとき、警備を担当した侍が書いた日記をベースにした企画展であった。

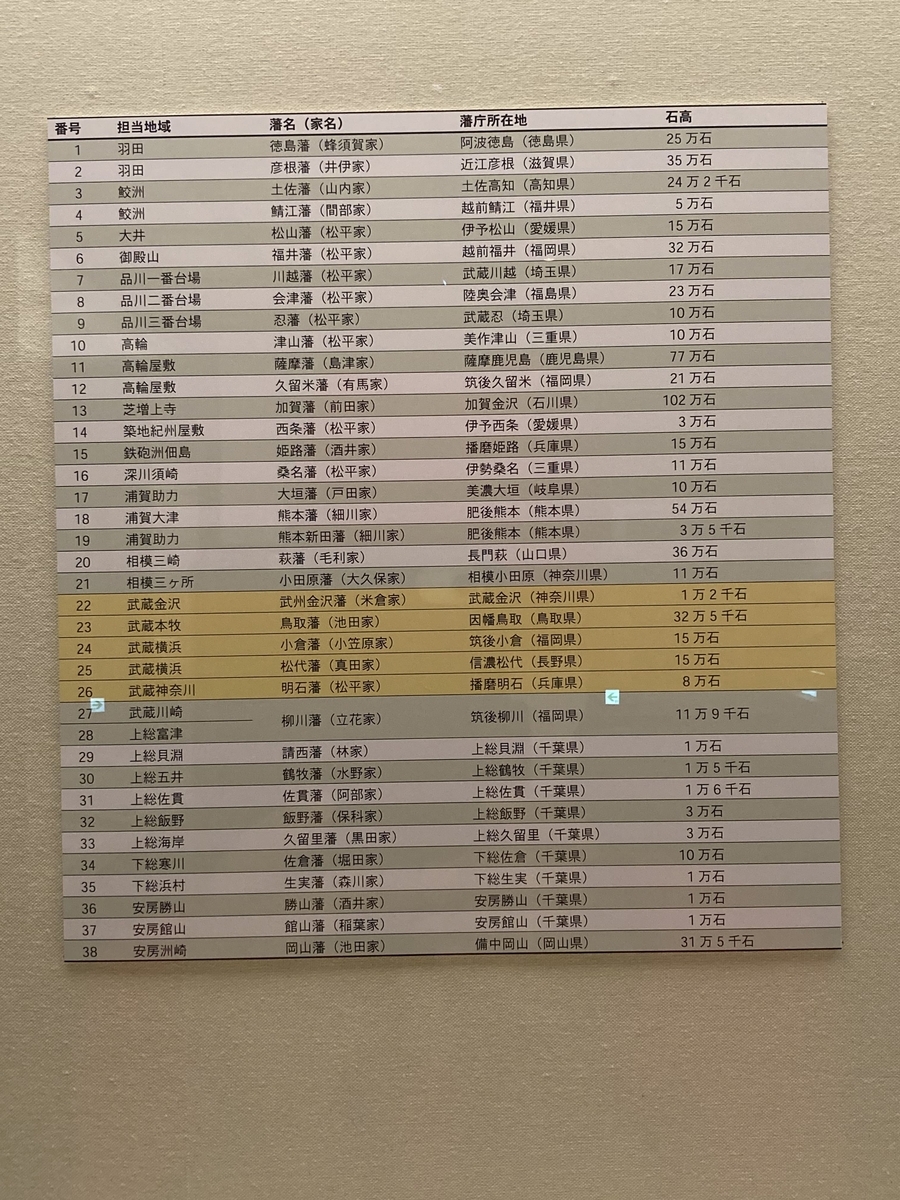

江戸湾の警備は多くの藩に割り当てられた。横浜市域では、金沢が武州金沢藩(米倉家)、本牧が鳥取藩(池田藩)、横浜が小倉藩(小笠原家)と松代藩(真田家)、神奈川が明石藩(松平家)である*1。

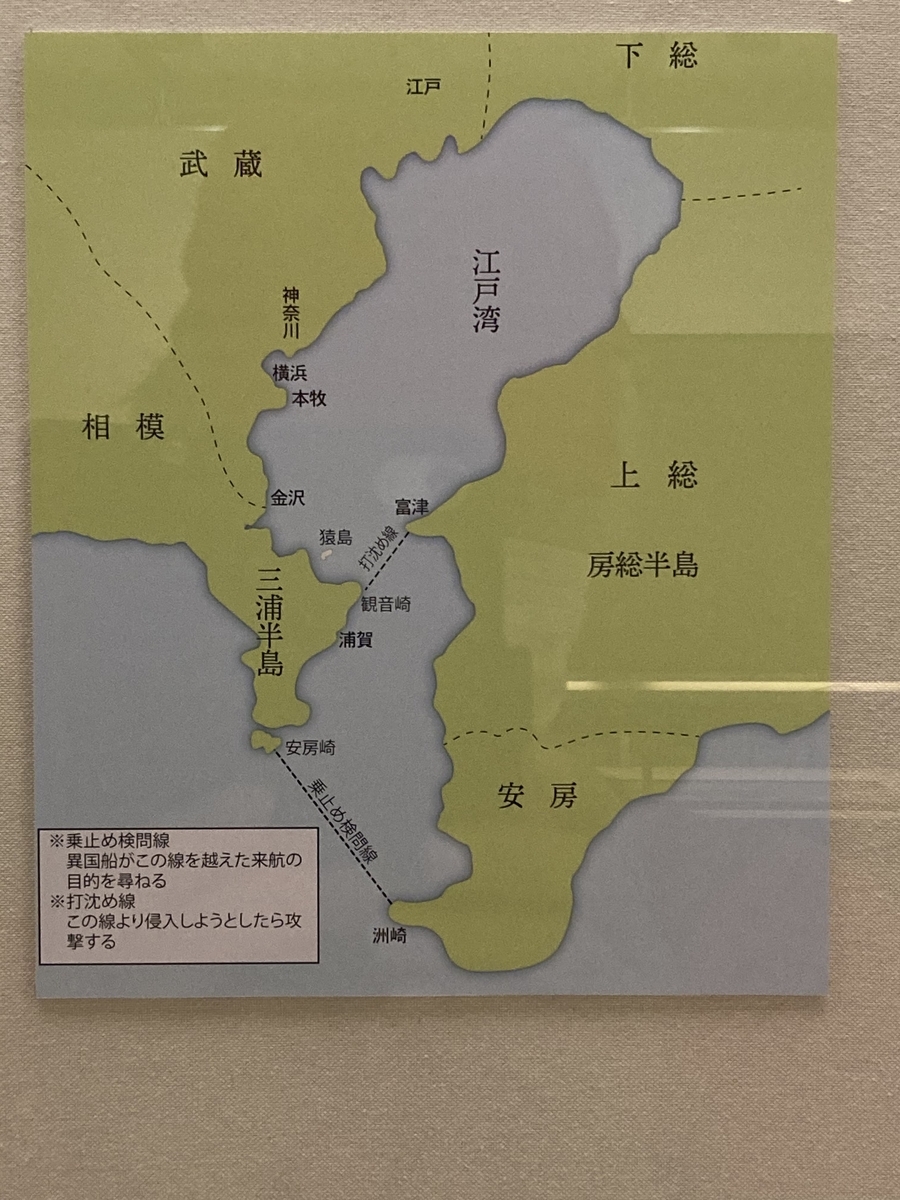

三浦半島と房総半島を結んだラインは乗止め検問線、観音崎と富津の間は打沈め線である。ペリーの艦隊はこのラインを超えて江戸湾に入り込んでいるため、本来であれば、沈没させないといけない。

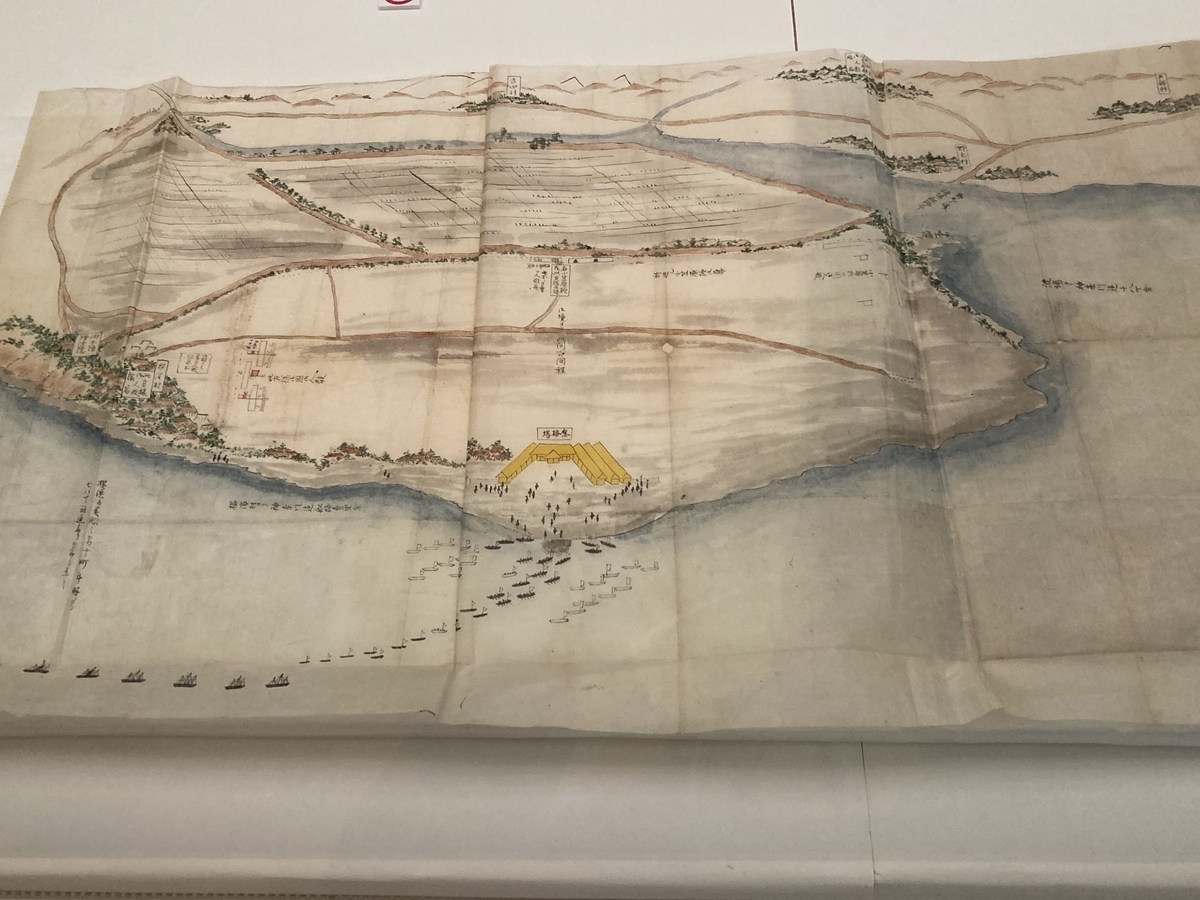

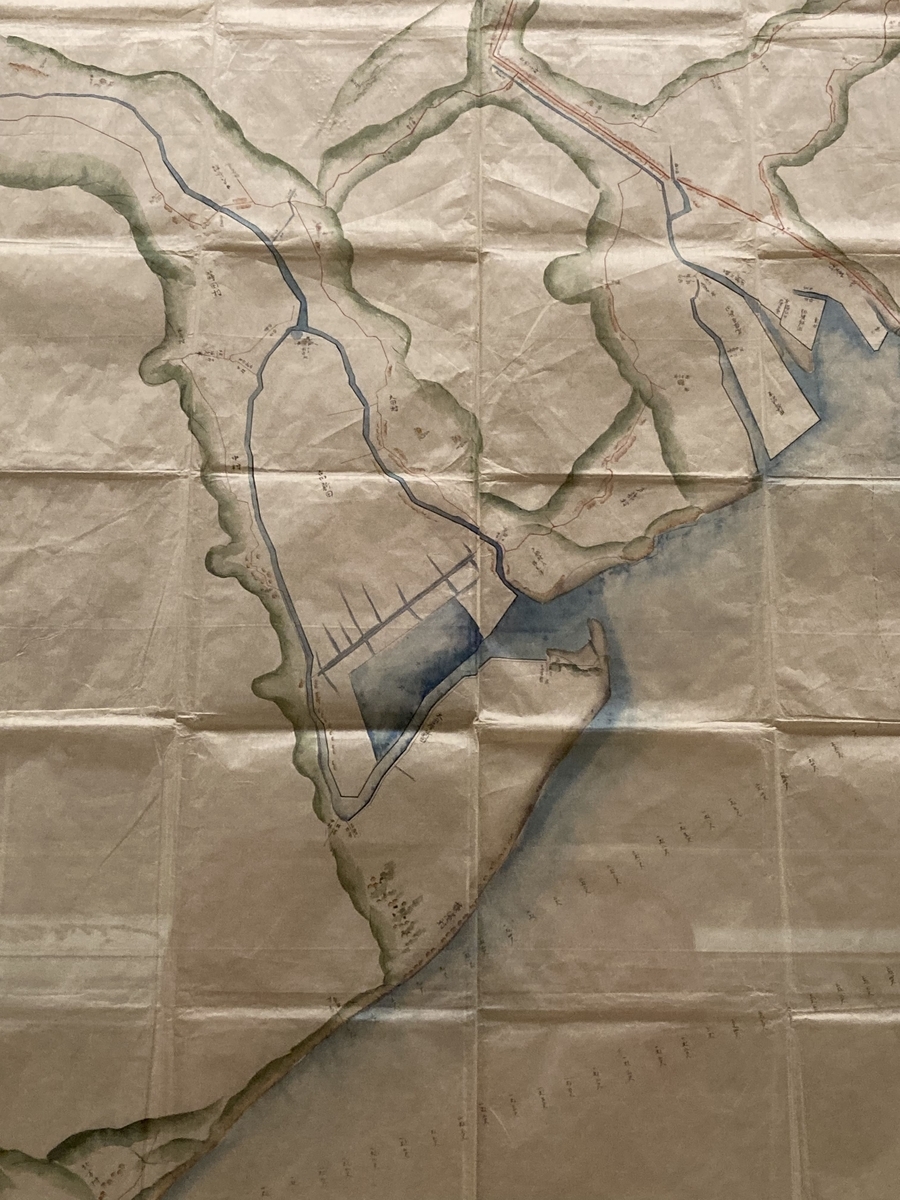

展示のメインスポットの横浜村。ここに応接所が設営され、ペリー一行を迎えた。今の横浜からは想像しがたいのだが、図から本当に何もない寒村であることが分かる。

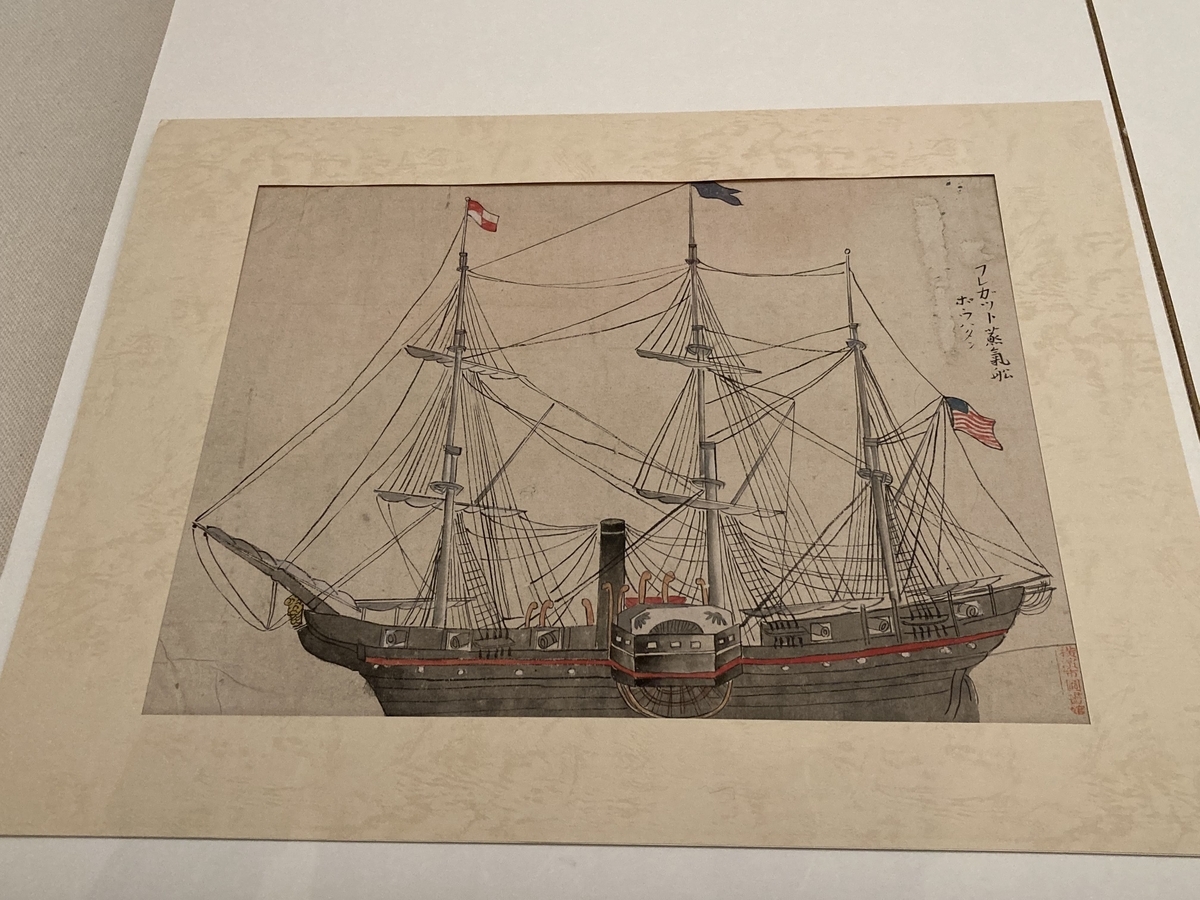

江戸湾に入った後で旗艦となったポーハタン号。

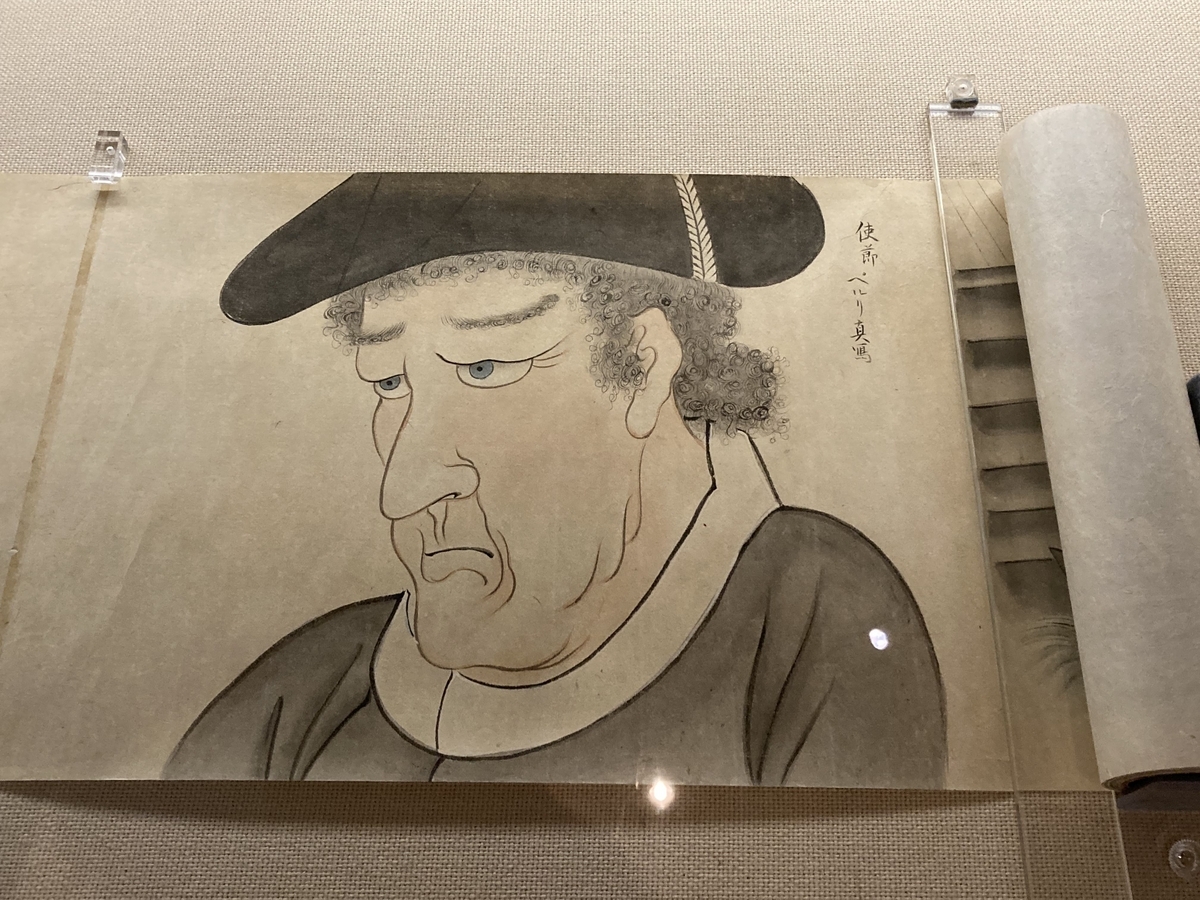

黒船来航図鑑(1854年以降)は、ペリーが来航したときの絵巻。その中の一つにペリーの実写がある。彼は1794年4月生まれなので、当時59歳である。

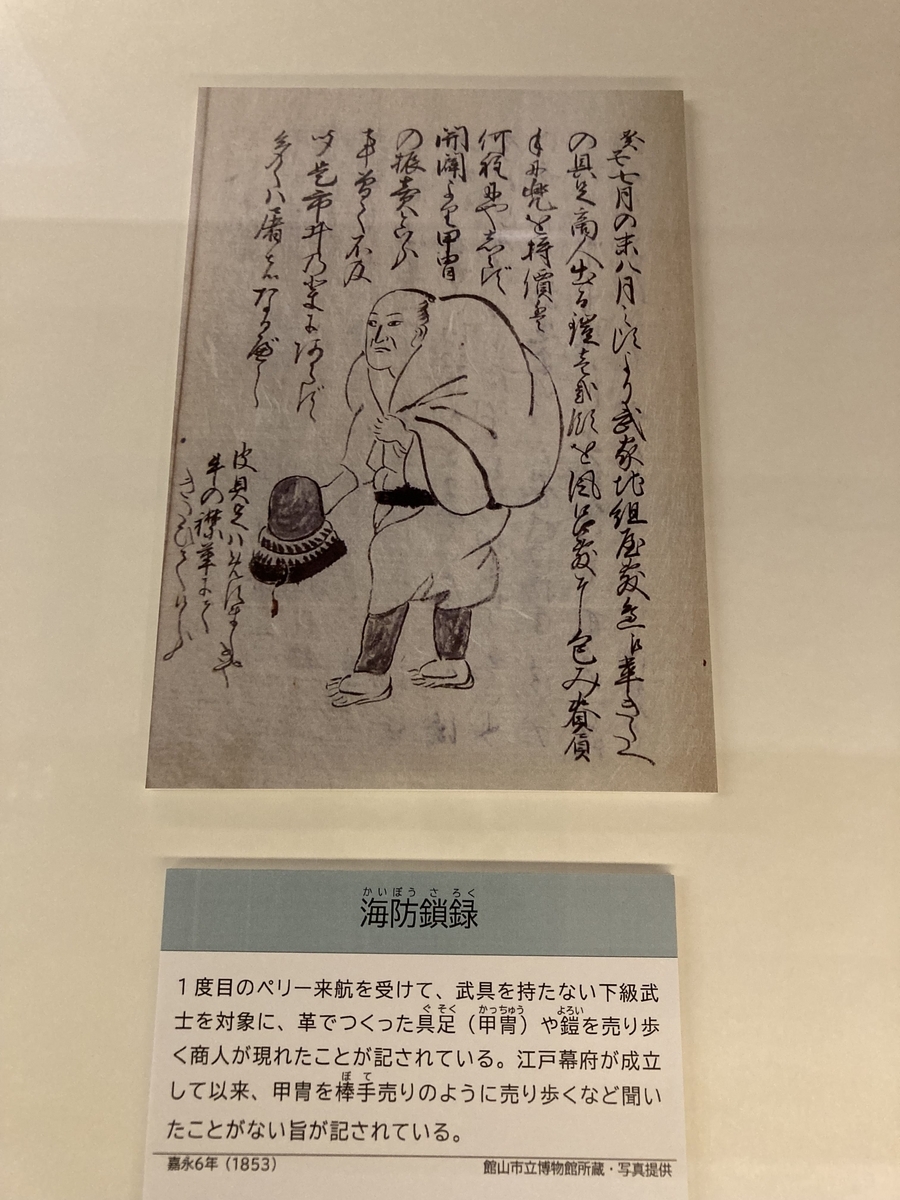

平和な時代が長く続いたため、幕末には武具を持たない下級武士もいたようである。黒船来航で武力衝突も予想され、そのような武士を相手に甲冑を売り歩く商人も現れた。

旗本領や幕府直轄地がほとんどであった横浜にも大名がおり、金沢に武州金沢藩が陣屋を構えていた。この地は金沢八景と呼ばれ風光明媚なところであった。

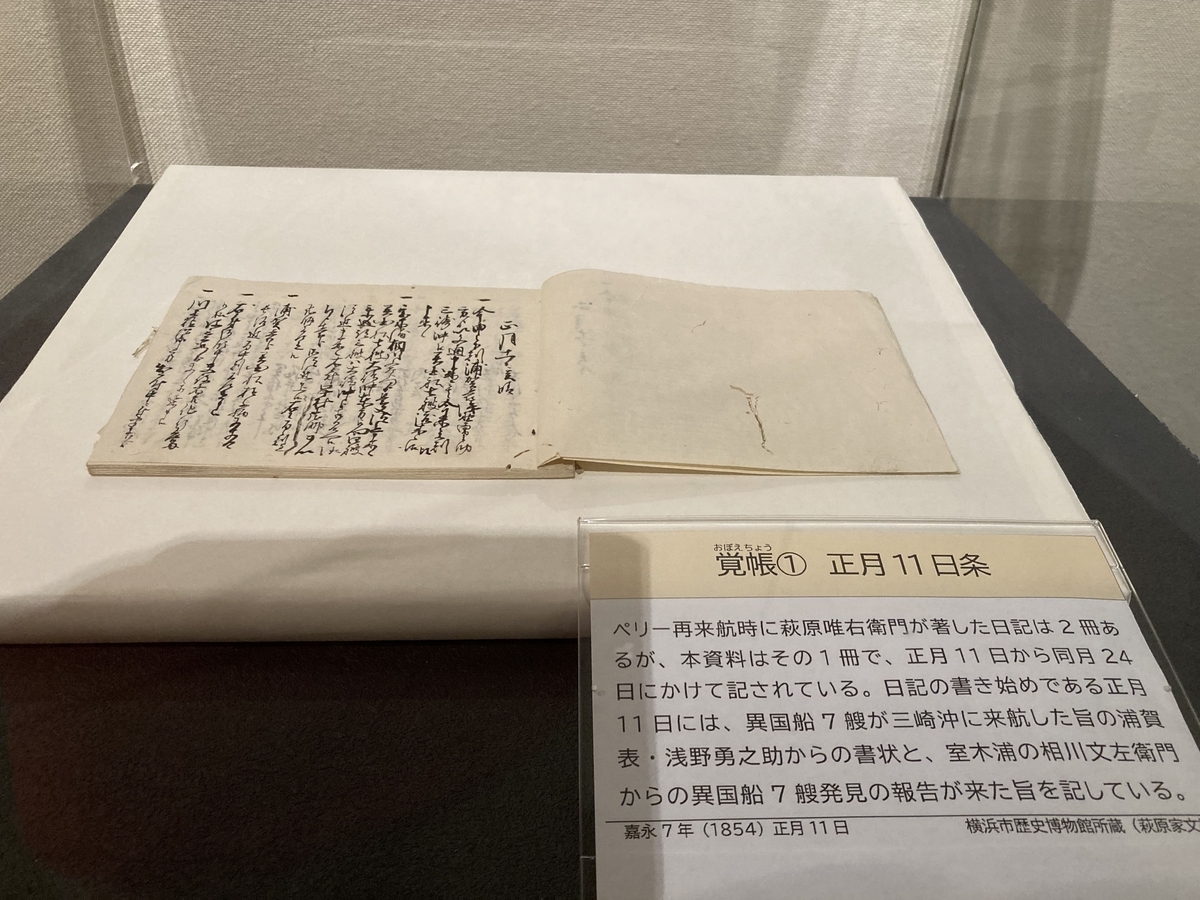

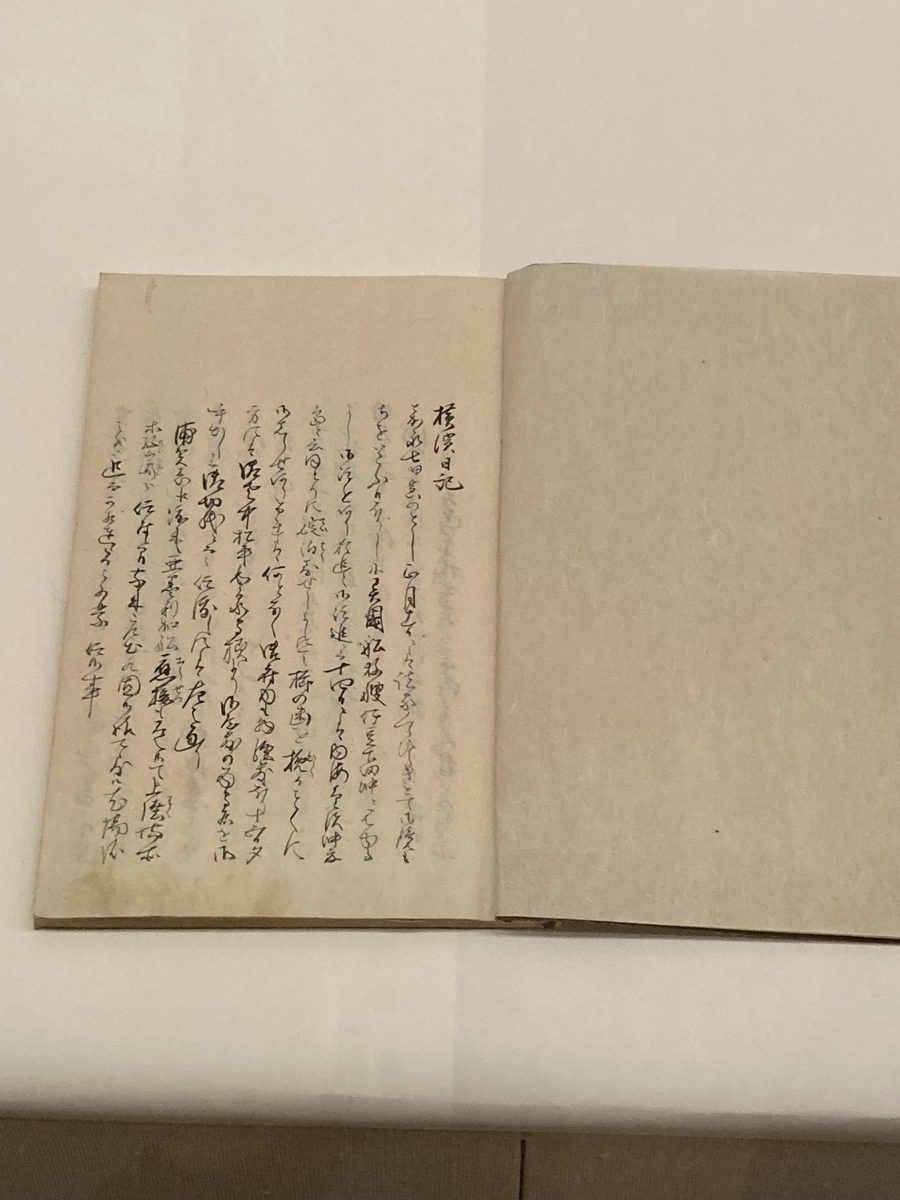

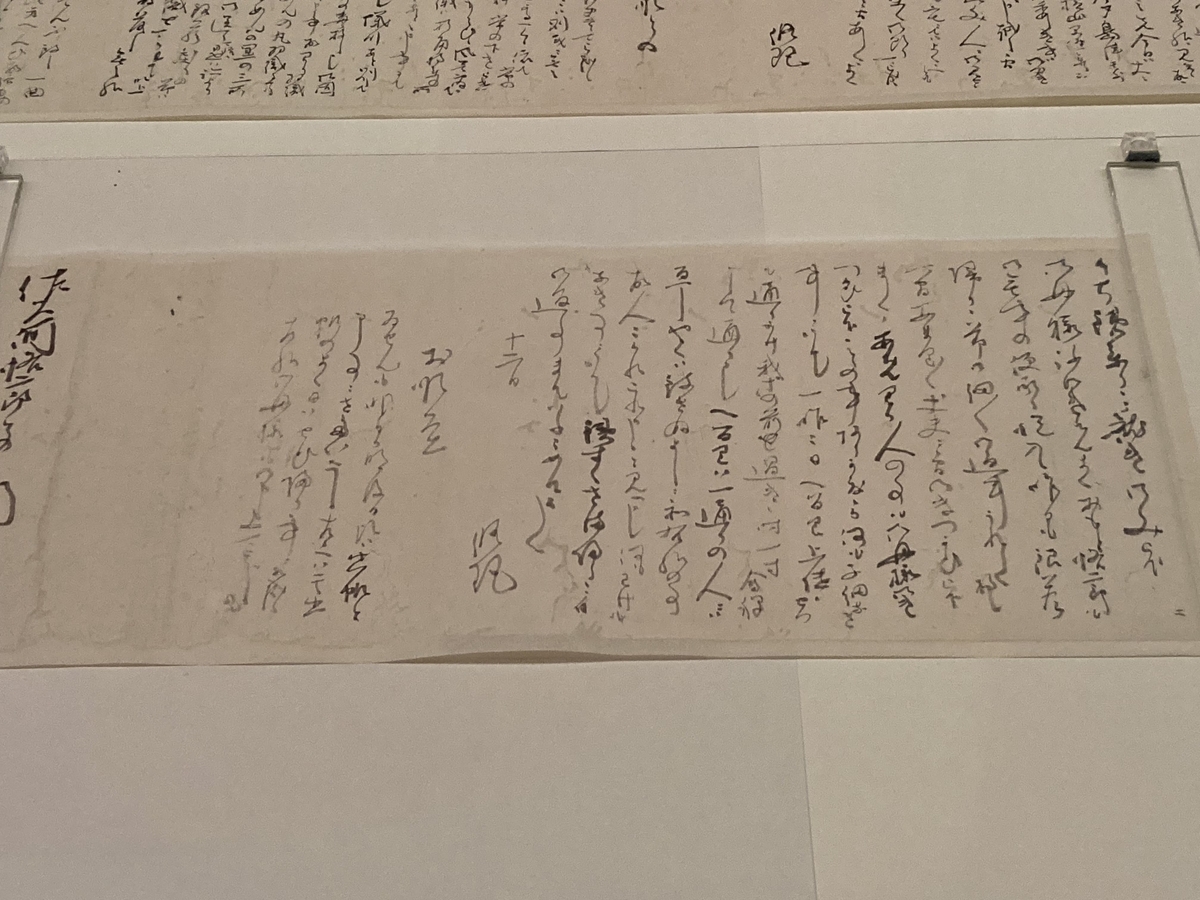

藩士・萩原唯右衛門が日誌をつけていて、次のような記述がある。16人のアメリカ人がテンマ船にのって上陸し、水を求めているようだったので、唯右衛門が井戸の使い方を教えたという記述がある。彼の日記の現物である。

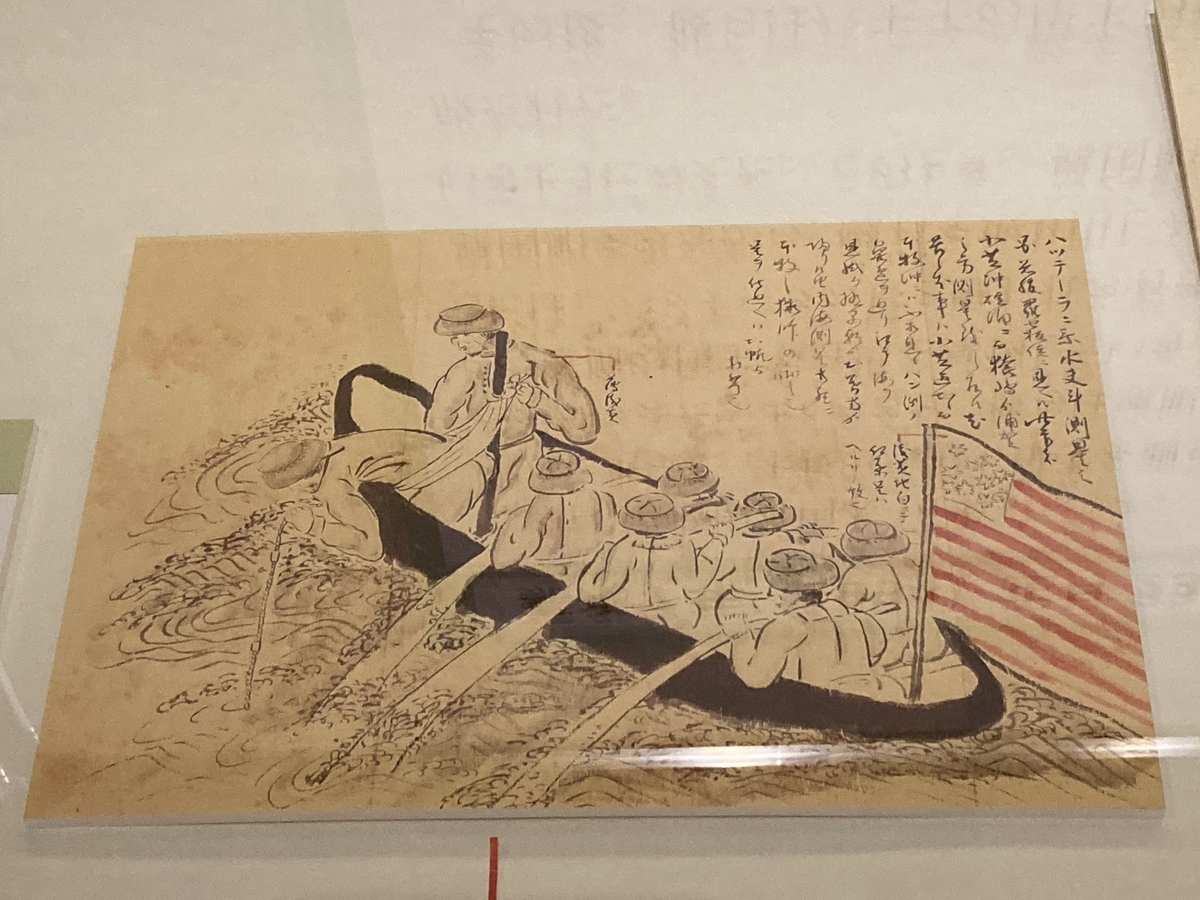

本牧を守ったのは鳥取藩である。ペリー一行は江戸湾の海図を作成した。その時の行動を表したもので、小舟(バッテーラ)に乗って海の深さを計測している。この様子を鳥取藩士・角田安処が日記に残している。

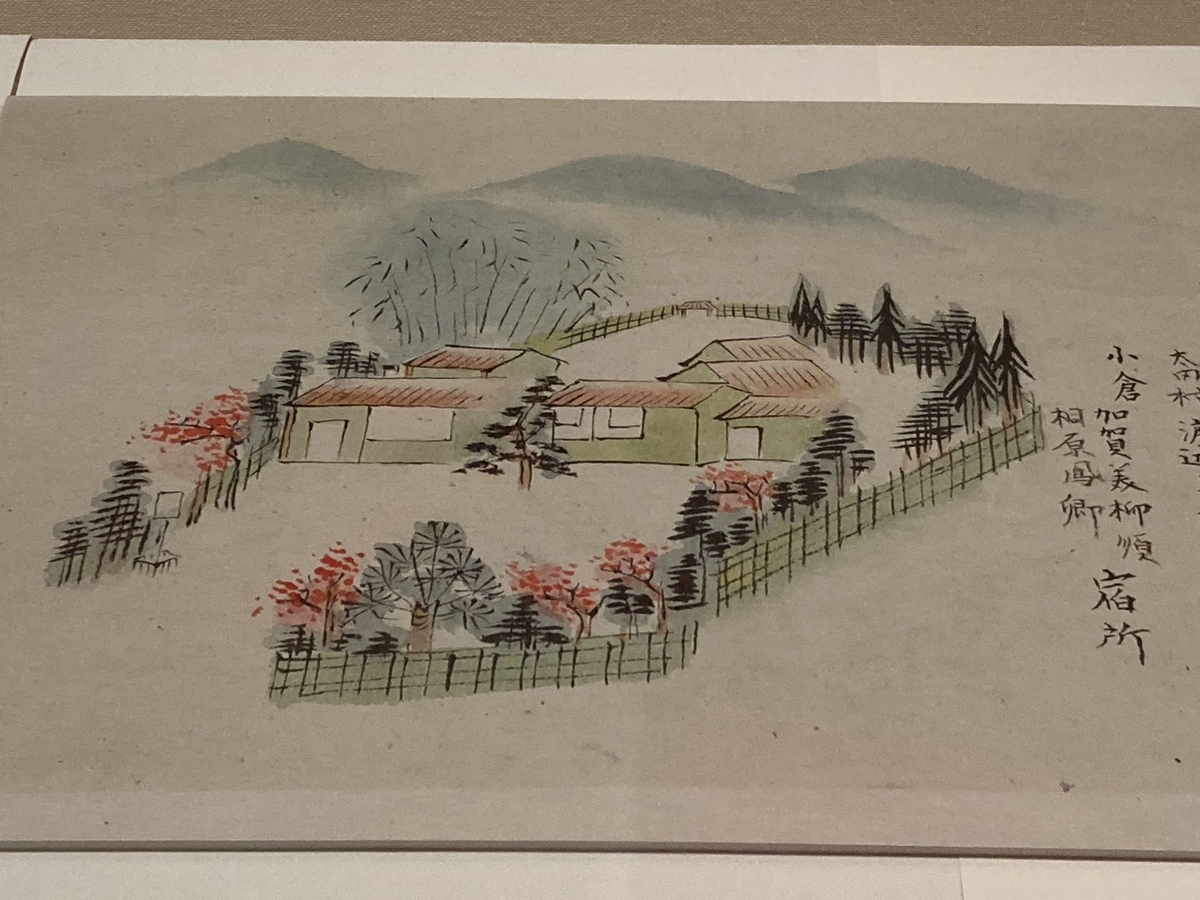

鳥取藩の宿舎となったところ。

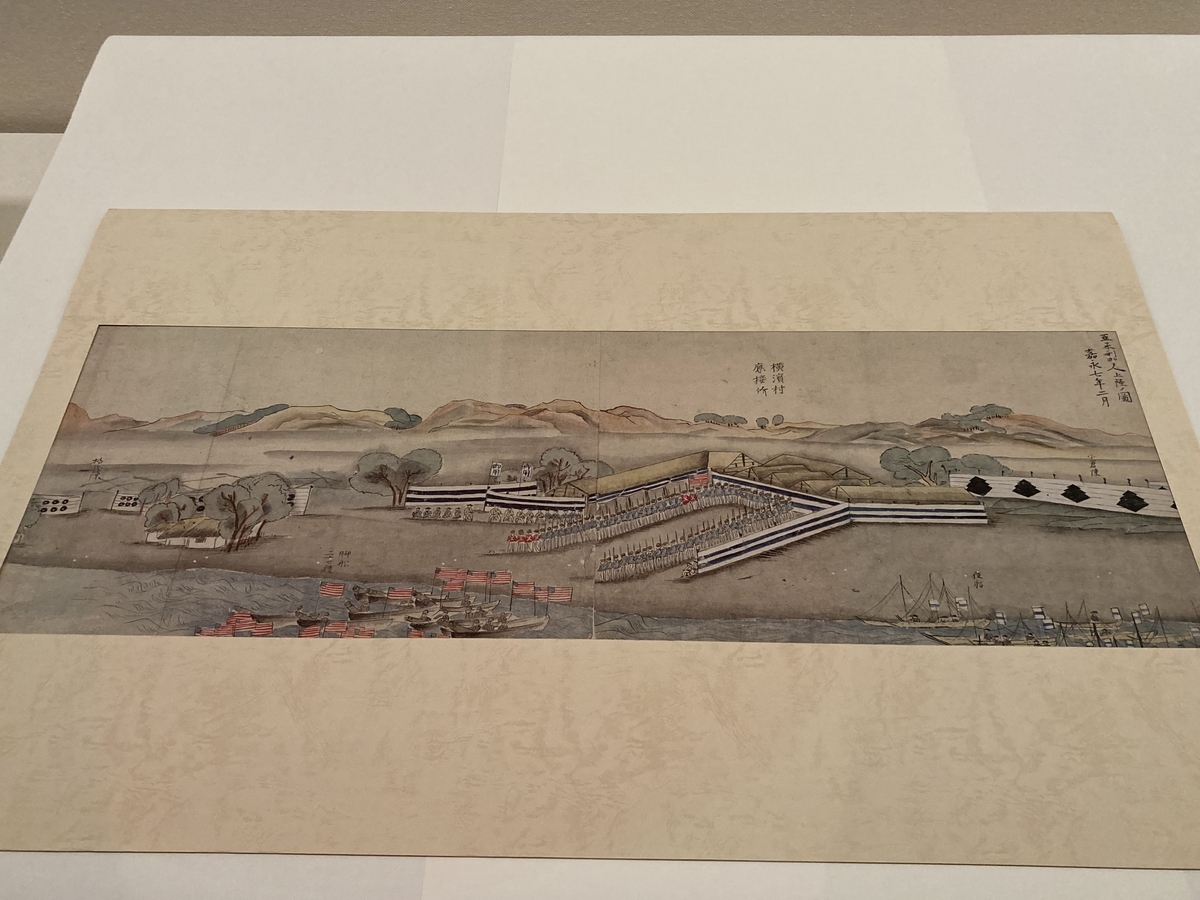

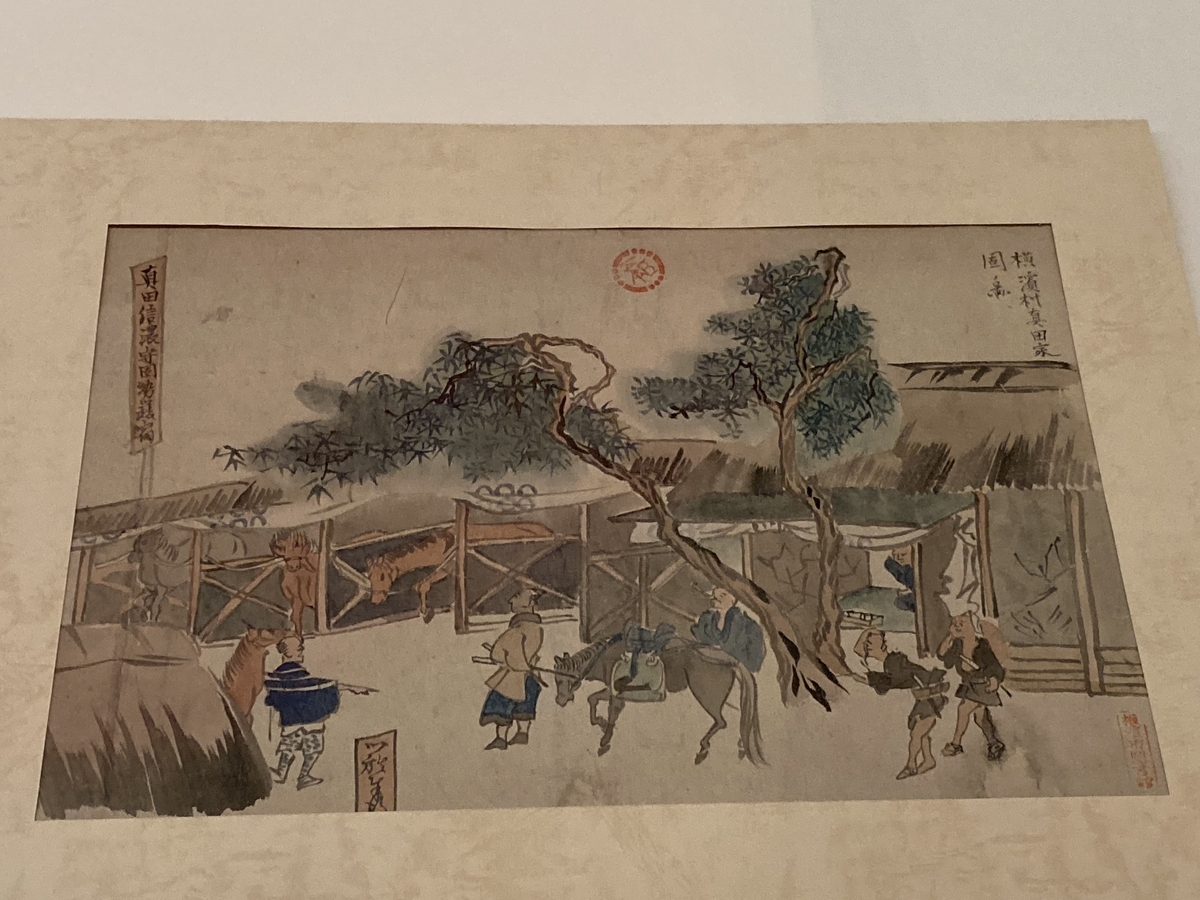

下図は横浜の応接所周辺の様子を表したものである。左の方に松代藩の六文銭、右の方に小倉藩の黒田藤巴の陣幕がある。

小倉藩の桐原鳳卿が絵図入りの日記を残している。横浜日記の冒頭、

彼の宿舎となった渡辺久兵衛宅、

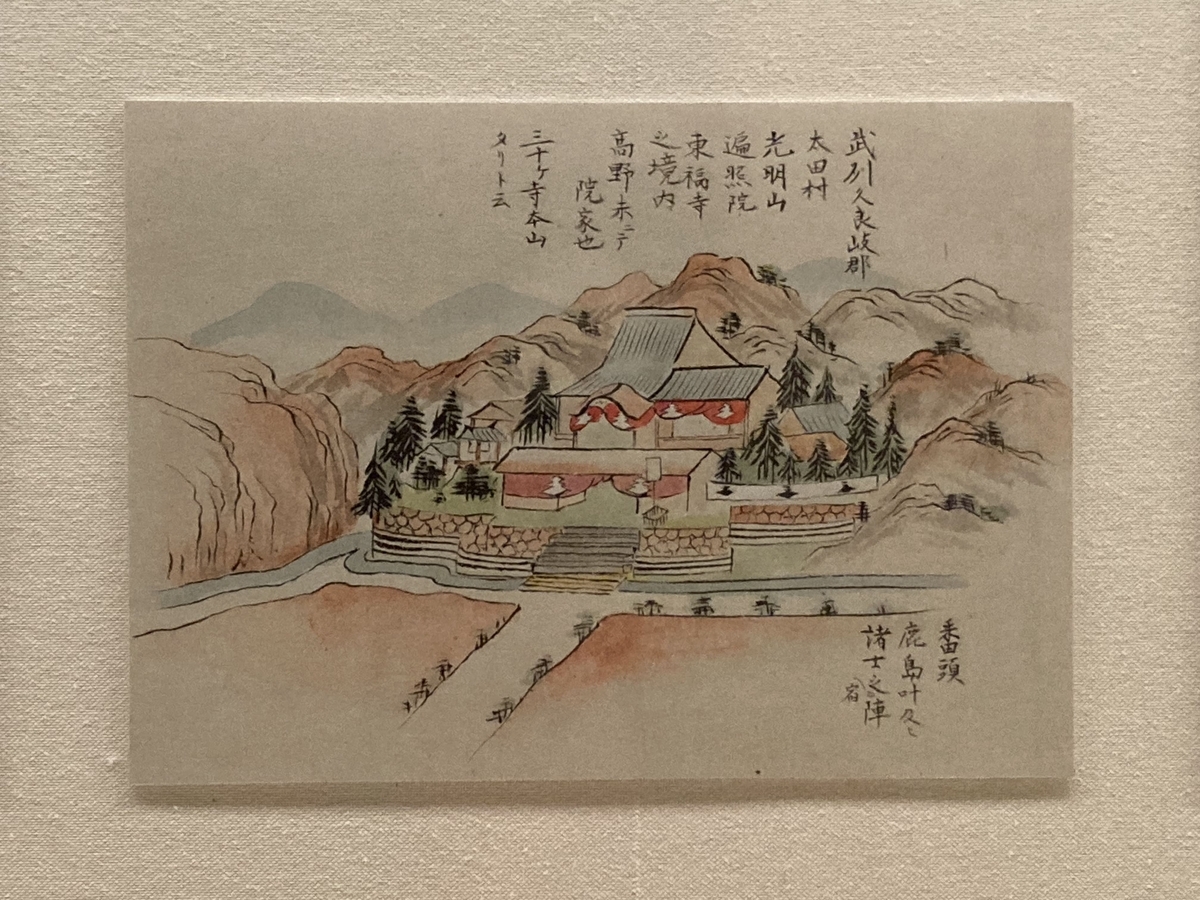

番頭鹿島叶・軍師鈴木彦之進らの宿舎となった東福寺、

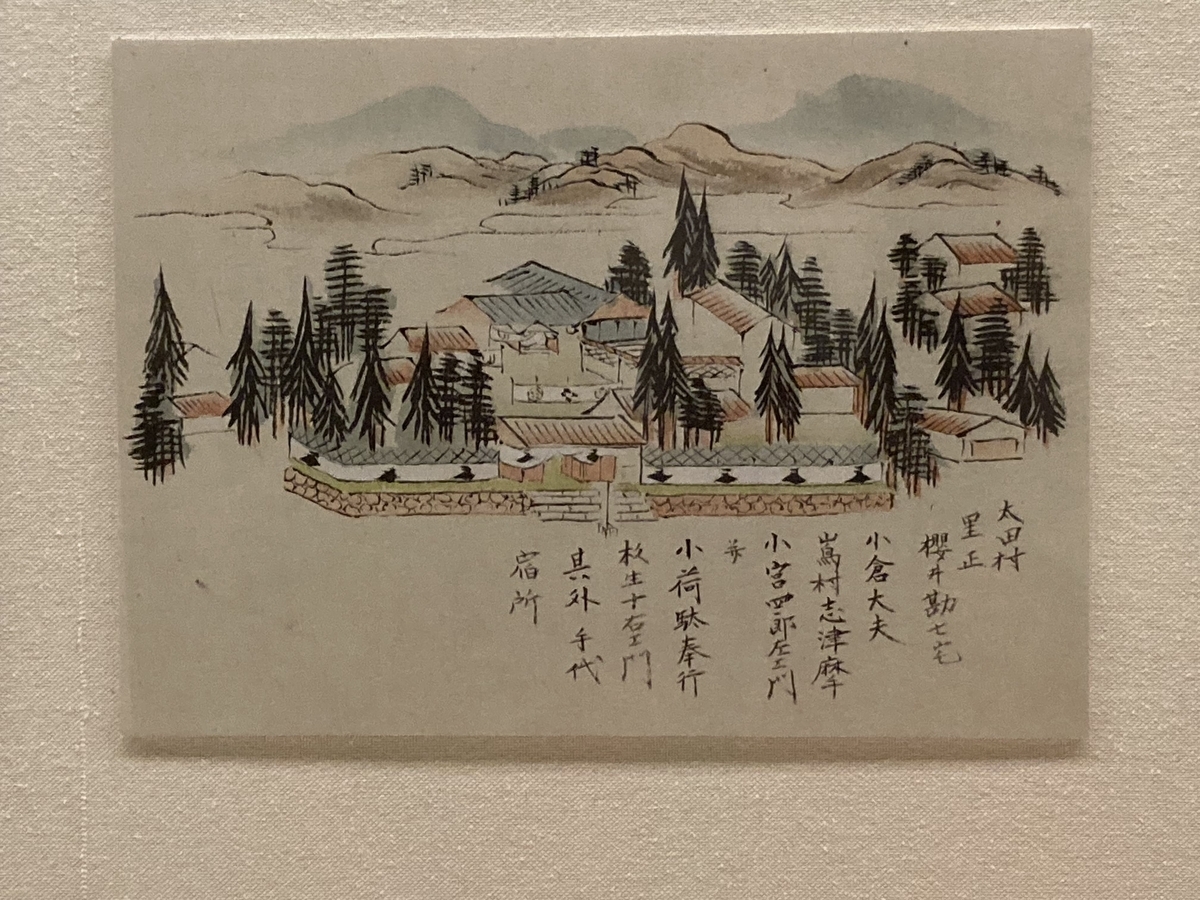

家老・島村志津摩らの宿舎となった名主櫻井勘七宅、

横浜応接所警備の様子とペリー。ペリー一行が上陸したときにアメリカの軍人と日本の武士がお互いの武器を見せあったというような交流の記述もある。

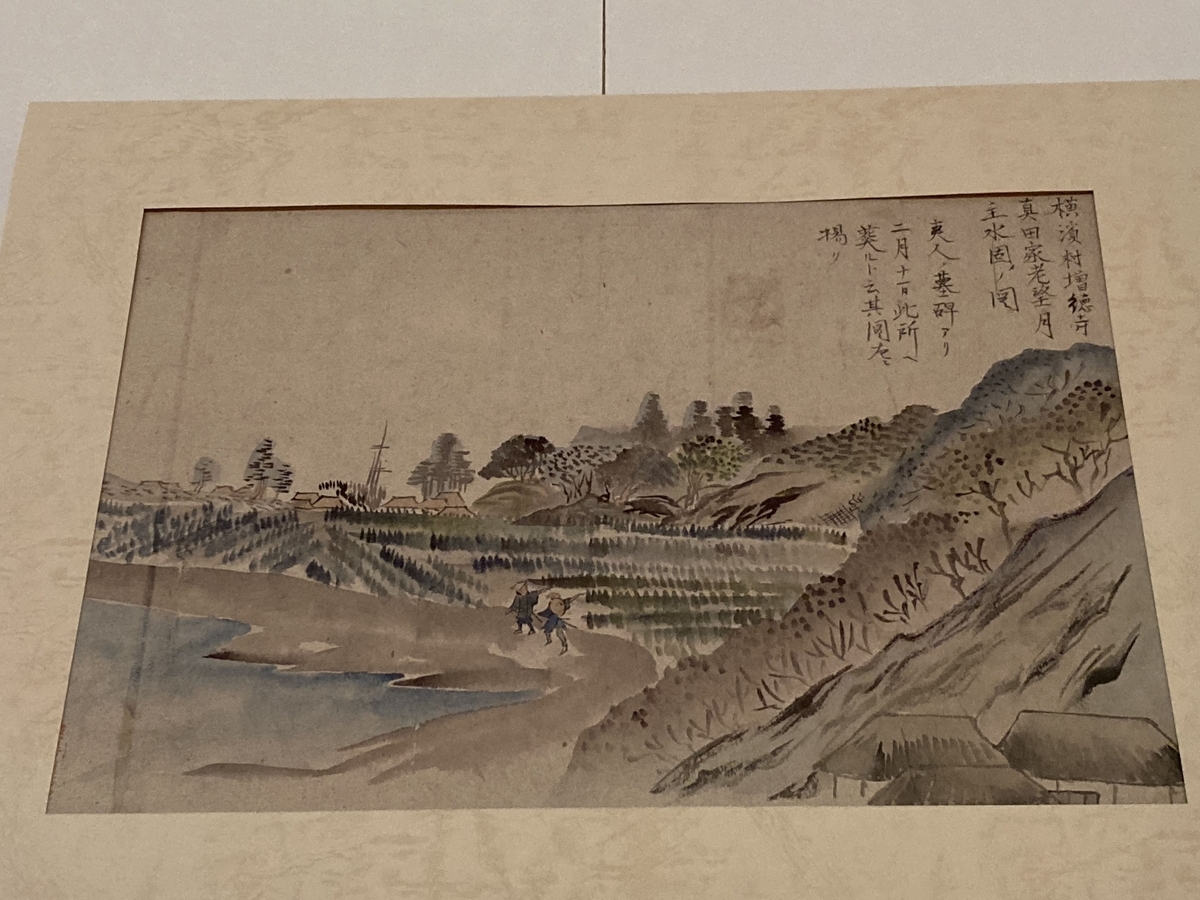

松代藩も横浜の警備をした。詰所は横浜村の増徳寺に置かれた、

横浜村の様子、

その時の様子を表した手紙を佐久間象山は家族に送っている。手紙の中で、ペリーは並大抵の人には会釈をしないのに、象山の前を通るときはしたと自慢している。

当時の横浜を表した貴重な地図が下図である。真ん中の釣り鐘上のところが吉田新田(現在は伊勢佐木町などがある関外)。川を挟んで海側の横に張り出している砂州が横浜村(現在は横浜スタジアムなどがある関内)である。

ペリーの来航については、ペリー、ホークス他の『ペリー提督日本遠征記』に詳しく記述されているので、そこから国レベルでのやり取りは知ることができる。しかし、現場で警備を担った人たちがどのように感じたのかを知る機会はそれほど多くはない。今回は4名の武士の日記が紹介されているが、佐久間象山を除けば初めて知る人々ばかりである。彼らが日記に残してくれたことで、アメリカの軍人や日本の武士についての生々しい交流を現在の我々も知ることができる。彼らに感謝である。