豊洲市場は「東京の食の大動脈」とも呼ばれ、大量かつ多種多様な生鮮食料品を生産者から卸売業者へとつなぐ流通の要衝である。2019年に開場した豊洲市場は、築地市場の記憶を受け継ぎ、その役割を引き継いでいる。威勢の良い掛け声とともに行われるマグロの取引は今も続いている。

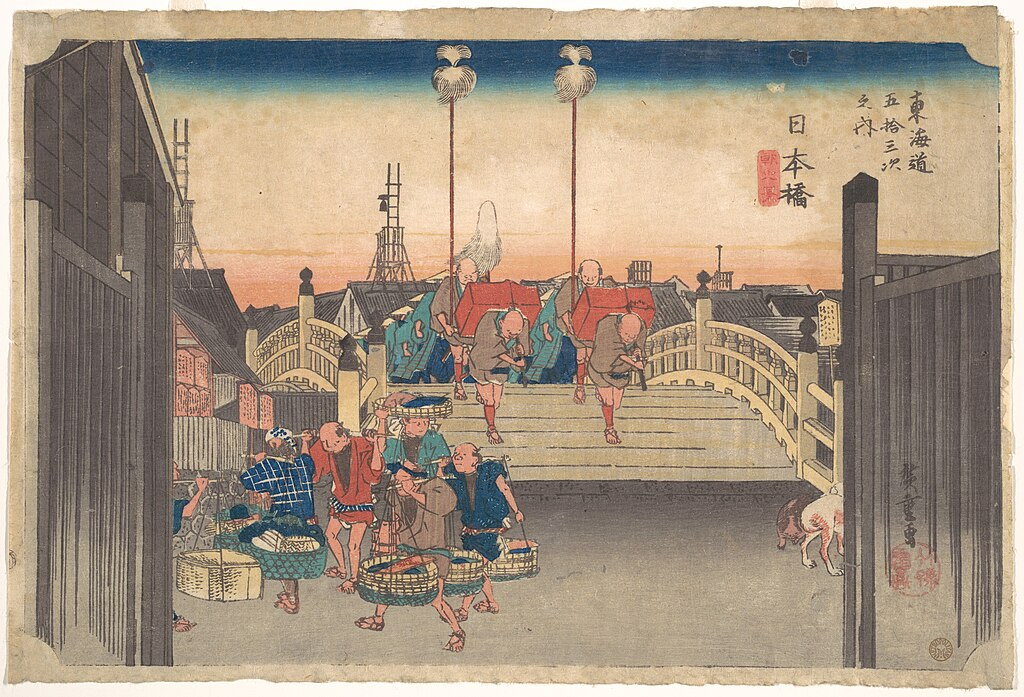

歴史をたどれば、江戸の町で本格的に魚の取引が行われるようになったのは日本橋の魚河岸である。歌川広重『東海道五十三次之内 日本橋 朝之景』には、魚河岸から魚を運ぶ棒手振の姿が描かれ、江戸の台所としての賑わいが伝わってくる。国安『日本橋魚市繁栄図』では、マグロを天秤で担ぐ男や、桶に入れた大きな魚を担いで運ぶ人々の姿が細密に表現されている。さらに豊原国周『魚河岸の清』は、歌舞伎の登場人物を通じて魚河岸の人々を描き、町人文化の一側面を浮き上がらせている。

(歌川広重『東海道五十三次之内 日本橋 朝之景』Wikimediaより)

(国安『日本橋魚市繁栄図』錦絵でたのしむ江戸の名所)

(豊原国周『魚河岸の清』東京都立図書館デジタルアーカイブ)

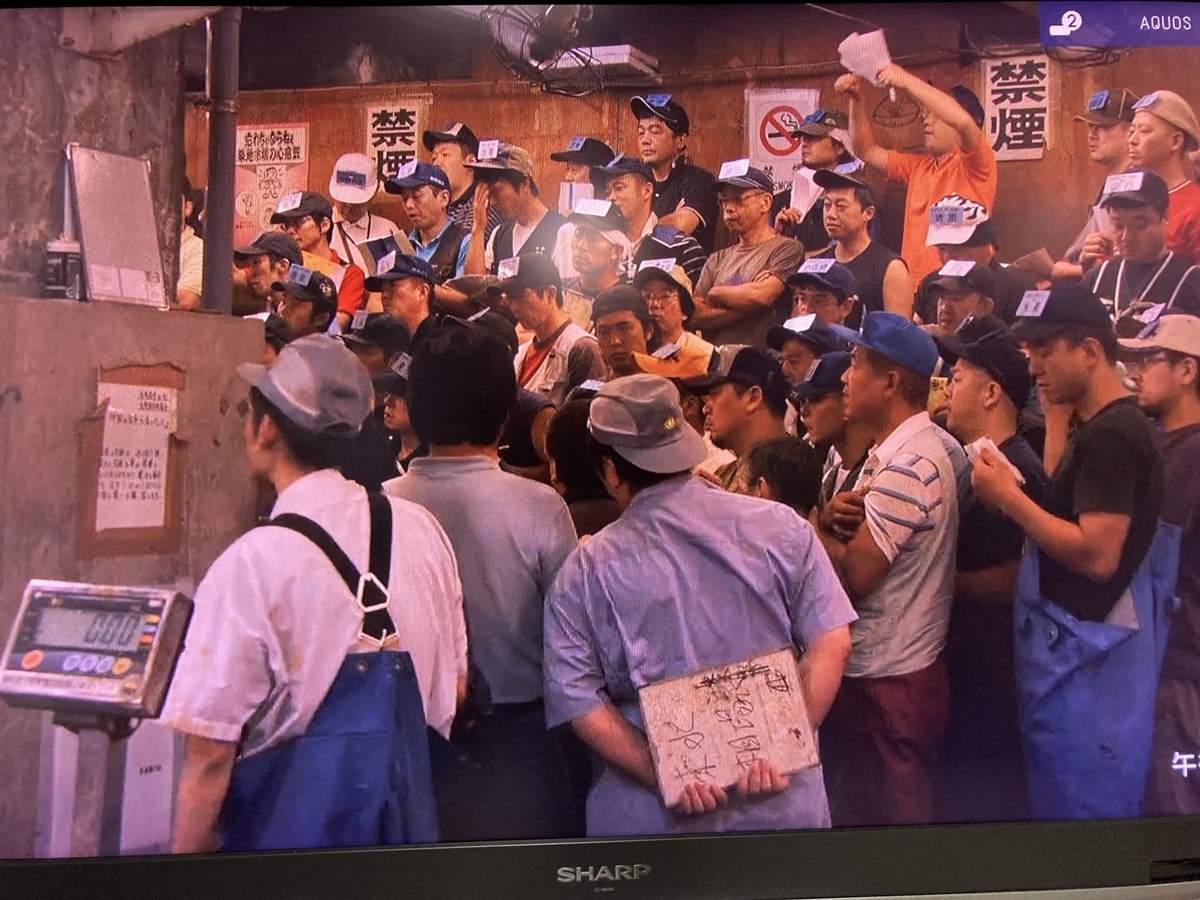

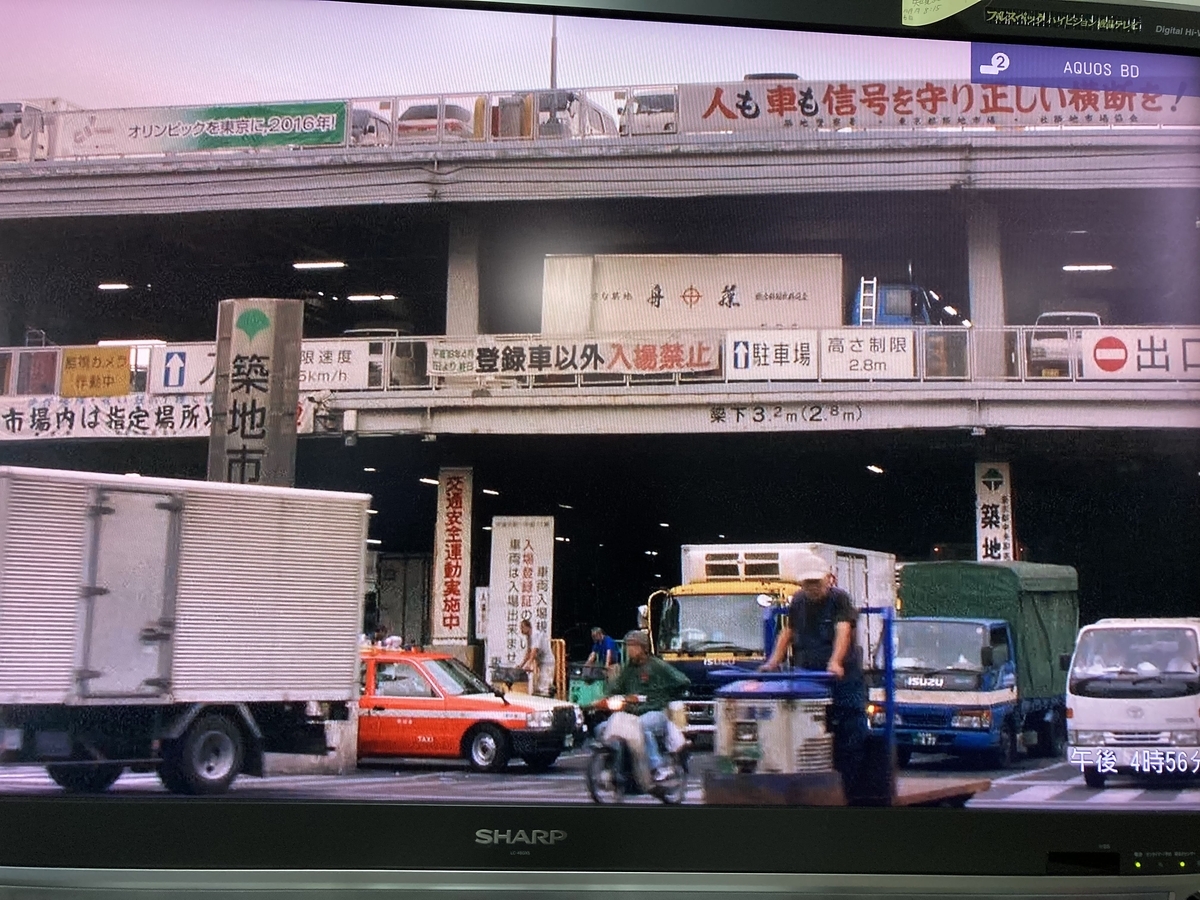

魚河岸の姿は近代以降も、映像作品を通して描かれてきた。映画『築地魚河岸三代目』(主演:大沢たかお・田中麗奈)は、商社勤めの青年が仲卸の娘と恋に落ち、三代目を継ぐ人情物語である。映画『男はつらいよ』(渥美清主演)を思わせる温かな雰囲気が漂うこの作品は、築地市場を舞台に、当時の市場の熱気を生き生きと伝えている。仲卸店に所狭しと並べられた魚、人々がぶつかり合うように動き回る姿、狭い通路を駆け抜けるターレットトラック。市場のエネルギーは周囲の町にまであふれ出し、境界が溶け合うような空間の中で、人々は交じり合い、時に逸れそうになる者を仲間がそっと引き戻す――そんな懐かしい時代の記憶が、静かに心の底から立ち上がってくる。

(築地市場の仲卸の店:映画『築地魚河岸三代目』の一場面)

(築地市場のセリ:映画『築地魚河岸三代目』の一場面)

このような歴史を引き継いでいる豊洲市場が、近代化の進む湾岸地域において、どのように魅力的な空間を形づくっているのか――その姿を探るため、私は現地へと足を運んだ。集合時間はちょうど通勤ラッシュと重なっていたため、移動には一工夫が必要だったが、幸いにも自宅から現地までの電車ではずっと座ることができ、快適に移動することができた。特に、豊洲駅から乗車したゆりかもめでは、先頭の座席で、湾岸の広々とした眺望を存分に楽しむことができた。

豊洲市場の駅周辺では、大型トラックの往来が目立つものの、市場と道路は明確に分離されており、秩序ある清潔な空間が保たれていた。映画に描かれた築地市場の道路風景とは対照的である。築地では、大型トラック、自転車、人、そして市場からあふれ出たターレットトラックが入り乱れ、雑然とした活気に満ちていた。

(築地市場の入口付近:映画『築地魚河岸三代目』の一場面)

集合場所の7街区・管理施設棟である。

豊洲市場は築地市場の約2倍の広さを誇り、水産と青果の両市場を備えている。特に水産関係の卸売部門は広大な敷地を有し、卸売場と仲卸売場の棟がそれぞれ独立して配置されている。

(中央卸売市場の見学コースより)

卸売業者は「大卸」とも呼ばれ、生産者(漁業者、漁港、輸入業者など)から大量の魚を仕入れ、中卸業者や売買参加者(スーパー、飲食店チェーンなど)に販売する。売買の価格は、オークション形式で最も高値を提示した買い手に落札される「セリ(競り売り)」、あるいは買い手と売り手が直接交渉する「相対取引」によって決定される。

仲卸業者は、料理店(寿司屋、割烹、居酒屋)や小売店(魚屋、百貨店)などに商品を販売する。仲卸売場では、魚が小分けにされ、専門的な知識を持つ仲卸が目利きを行い、顧客のニーズに応じた商品を提供している。

上記のような説明を受けた後、市場内部の見学に移った。セリの実施は早朝のため、実際の様子を見ることはできなかったが、取引が行われる場所を案内してもらった。マグロなど大型魚が扱われる卸売場では、床が鮮やかな緑色に塗られている。これは、床に並べられたマグロの赤身を際立たせるための工夫だという。

競り落とされ、これから仲卸売場へと運ばれる前の冷凍マグロがあった。

中小型の魚が扱われる別の卸売場では、床は緑色ではない。魚が発泡スチロールの容器に収められているため、色彩による視認性の工夫は不要とのことだった。

水産仲卸売場棟の屋上は緑地化されており、湾岸の景色を一望できる素晴らしい眺めが広がっていた。

建屋内には関連商品の店舗も設けられており、市場機能の多層性を感じさせる構成となっている。

約2時間にわたる棟内の見学を終えると、ちょうど昼時を迎えていた。そこで、豊洲市場内の寿司店に立ち寄ることにした。思わず目を見張るような価格に驚かされたが、観光客や訪日客を意識した設定とも考えられる。長引く経済停滞の中で暮らす私にとってはずいぶんと高く感じられたが、供された寿司は、素材の鮮度と職人の技が際立っており、一巻ごとに市場の魅力を実感させるものであった――その味わいは、見学の体験を締めくくるにふさわしい一品であった。