藤原冬嗣は西暦800年の前後25年を生き抜いた。794年に平安京に遷都されたので、平安時代初期に活躍した公卿となる。父は藤原内麻呂、母は百済永継(えいけい)。母は苗字から分かるように渡来系、長男真夏と次男冬嗣を儲けた。そのあと桓武天皇の後宮に入り子を得た。その子は臣籍降下した良岑安世である。当時は、子供たちは母の実家で育てられたので、冬嗣と安世は一つ屋根の下で育ったことであろう。

このころの藤原家は四家に分かれており、冬嗣は北家に属する。四家は、奈良時代初期に活躍した藤原不比等の四人の子供を祖とする。父の内麻呂が貴族の仲間入りした頃は(781年に従五位下)、南家が隆盛で、継縄(つぐただ)が政権を握っていた(790年に左大臣)。内麻呂のライバルは2歳年下の南家の雄友(おとも)であった。二人の間での昇進レースは抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げたが、最後は内麻呂が征して右大臣に昇任し、南家の優勢は崩された。追い打ちをかけるように平城天皇が即位したあと、伊予親王に謀反の企てがあると報告され、雄友は親王の叔父であったことから、連座していると見なされ、流罪となった。これにより、二人の出世レースは終了した。

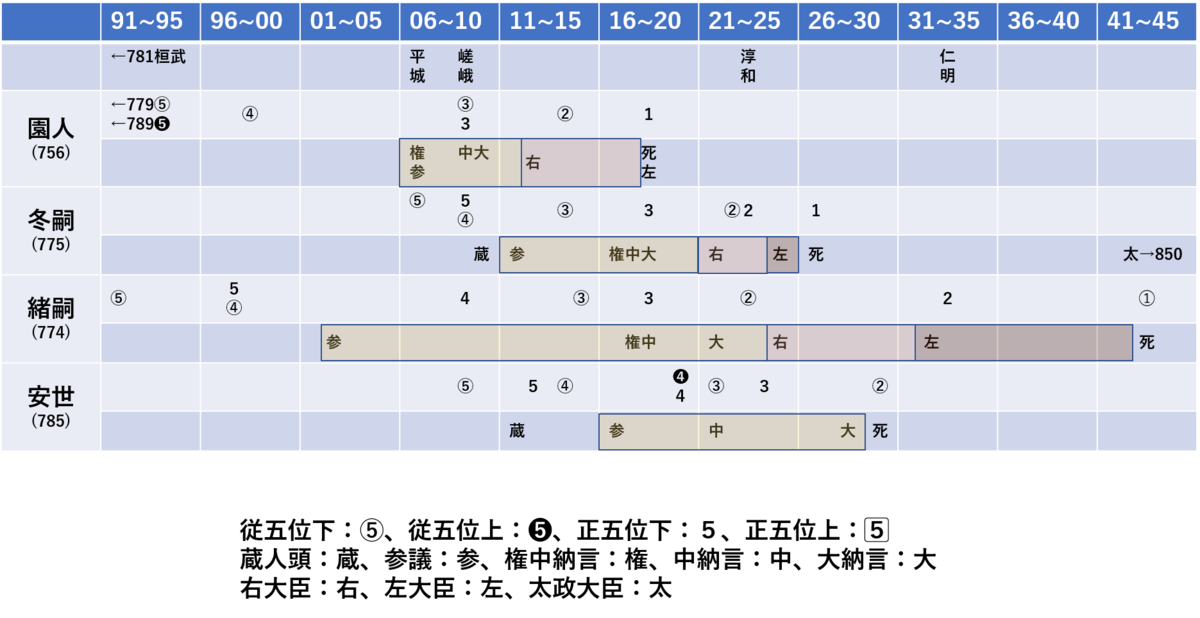

冬嗣のライバルは、1歳年長の式家の緒嗣(おつぐ)だった。彼は徳政相論で有名である。桓武天皇は、彼と菅野真道に対して、現在の政治の問題点について質問した。緒嗣は、「今、天下の民を苦しめているのは軍事(東北地方での対蝦夷戦争)と造作(長岡京・平安京での造営工事)であります。この二つを止めれば人々は安穏に暮らせるでしょう」と主張した。これに対して真道は桓武天皇の施政を擁護する立場から、執拗に異議を唱えて緒嗣の主張を認めなかったが、軍配は緒嗣に上がった。

緒嗣の父の百川は、光仁・桓武の擁立に活躍したため、百川が亡くなっているにもかかわらず、緒嗣は目をかけられ、29歳の若さで参議に昇進した。朝廷組織の最高機関は太政官で、長官は太政大臣であったが、この時代にはこの地位に就くものはなく、左大臣と右大臣が長官としての役割を担った。次官は大納言・中納言および参議で、大納言の官位は正三位、中納言は従三位、参議は四位以上の位階を持つ廷臣の中から才能のあるものが選ばれた。参議以上は公卿と呼ばれ、いわゆる上級貴族である。

一方の冬嗣は10年近く遅れて参議になったが、昇進が遅かったわけではない。緒嗣があまりにも若くしてなりすぎたためである。嵯峨天皇の時世になると、冬嗣の出世は早まる。巨勢野足(62歳)とともに、新たに設置された蔵人頭に36歳のときに昇進する。この職は天皇の身近にあって、勅使や上奏の伝達を行い、身辺の世話を仕切る役割であり、天皇の側近グループとなる。また、太政官への登竜門ともなった。野足と冬嗣は、嵯峨天皇が皇太子であった時に、春宮坊の長官と次官であった。このことから、彼らの重用は、天皇からの信頼が厚かったことによると見られる。

嵯峨天皇治世前期は、冬嗣の父が政権を握り、彼が亡くなると、同じ北家の園人が政権を握る。このころになると冬嗣は、緒嗣を追い抜く。そして園人が亡くなると、冬嗣が政権を担い、緒嗣は次席に就く。しかし冬嗣は享年52歳で亡くなり、そのあとの20年近くを緒嗣が政権を担うこととなる。緒嗣は享年70歳で亡くなるが、40年以上もの長い歳月を太政官として過ごした。二人の出世レースはどちらの勝だったのだろう。なお、冬嗣の後継と見なされていた同母兄弟の良岑安世は、冬嗣が亡くなった数年後に亡くなり、その夢は絶たれた。

さて冬嗣が政権を担ったのは、園人が病床についた弘仁7年(816)から冬嗣が亡くなる天長3年(826)までのおよそ10年間である。しかしこの時期は、運が悪いことに、災害が頻発していた。

弘仁5年(814):疫病(天然痘)

弘仁8年(817):旱魃(不作・凶作)

弘仁9年(818):旱魃(不作・凶作)、関東地方を襲った弘仁地震(M7.5)、疫病(天然痘)

弘仁10年(819):飢饉(山城・美濃・若狭・能登・出雲)、旱魃・長雨(不作・凶作)

弘仁11年(820):豊作

弘仁12年(821):秋まで順調(公卿の昇任人事あり)、10月洪水(河内・山城・摂津)

弘仁13年(822):旱魃(不作)

弘仁14年(823):疫病(天然痘)

この時代、不作・凶作や災害・疫病の発生は天皇に徳がないためとされた(天人相関思想:有徳の天子が善政を行えば、天はこれを寿ぐサインとして祥瑞を送り、不徳の天子が悪政を行えば、これを譴責するサインとして災異を送る)。嵯峨天皇は、この責を負って譲位した。

冬嗣を始めとする公卿たちも、災害の責任の一端は自分たちの不徳にあるとして、災害対策を行った。これらの中には富者の社会的義務(ノブレス・オブリージュ)を果たすという面もあったと著者は述べている。

(1) 先貧後富の灌漑ルールの徹底:灌漑は最も貧しいものの田から始める。

(2) 富豪の貯えている稲殻を供出させ、困窮の徒に借貸する。

(3) 百姓の農業では損害が少なくないので、財源の逼迫を救うため、当分の間、臣下の封禄の4分の1を削減し、その分を国費に充てる。

(4) 在地の富豪層に救済を請け負わせ、その見返りに位階を与える。

(5) 大宰府内での公営田(くえいでん)制度の実施:口分田の1割強を回収し、国家の直営田とし徴用して耕作させ、佃功(手間賃)と食料を支給する。

(6) 国司の不正禁止:国司は災異対応に精勤することを命じ、災異に便乗しての私益の追求に走ることを禁じた。

冬嗣は、実利を重んじる積極的財政によって、政権を担った一方で、藤原一族の族長としても業績を上げた。氏族を代表する族長は古来氏上(うじのかみ)と呼ばれたが、のちに氏長者が用いられるようになる。藤原氏の場合は、氏族の同族意識はそれほど強くなかったが、平安時代以降になると北家を中心に絆が強まりはじめ、基経のあたりから氏長者が定着した。このため冬嗣は氏長者の準備段階、プレ「藤氏長者」と言えるようなものであった。しかしそれにもかかわらず一族のために大きな貢献をした。

この時代になると、藤原氏といえども困窮するものが現れ、一族を盛り立てることが課題になった。その中でとられた方策の一つが勧学院である。これは大学寮で学生として勉学する藤原一族の寄宿舎で、在院の学生には学費を支給するなどの便宜を図った。

もう一つは施薬院の基盤強化である。施薬院は聖武天皇妃の光明皇后が悲田院とともに開設した病気を療養するための施設で、光明皇后が亡くなったあとその活動は減退していたが、冬嗣が自身の財源を投入することで財政基盤の確立を図った。

ここから、本を読んだあとの考察をしてみよう。本では冬嗣は摂関家の基盤を築いたとなっていたが、そのことについて少し検証してみよう。ここでは、藤原家と天皇家の間に存在する様々な関係を引き出すことができる遺伝的な性質を利用する。DNAには次のような性質がある。全ての子供は母親のミトコンドリアDNAを継承し、男の子供は父親のY染色体を受け継ぐ。それでは冬嗣の子孫と、天皇家の関係を見ることにしよう。

下図で、緑色は、藤原北家の中で、冬嗣のY染色体を受け継ぐ男性子孫でたちである。図左上の総継は藤原北家末茂流で、曾祖父を冬嗣と一緒にするので、冬嗣と同じY染色体を曾祖父から受け継いでいるが、冬嗣から受け継いだわけではないので、緑色にはしていない。可能性は低いが突然変異によってちょっとだけ異なる可能性もある。

また青色は、嵯峨のY染色体を継承している天皇(すべて男性)である。淳和の場合には、総継と同じ理由で青色にしていない。そして冬嗣につながる藤原北家から天皇家に嫁いだ女性を母親とする天皇については、青色を濃くした。また嵯峨を起点にして、即位の順番を付した。

赤色は、冬嗣あるいはその子孫から天皇家に嫁ぎ、天皇を儲けた皇后(贈皇后・中宮を含める)である(但し、右下の姸子は娘の内親王が天皇を儲けた)。

上の図から、ミトコンドリアDNAが藤原氏を介して天皇家へ受け渡されているように見えないだろうか。

少し様子を変えてみよう。下図に示すように、A家の娘さんがB家へ嫁ぎ、その娘さんがC家へ嫁ぎ、さらに同じような状況が続いたとしよう。

A家に嫁いだ女性のミトコンドリアDNAが、B家に贈られ、さらにC家に、そしてD家へと伝わっていく。まるで、ミトコンドリアDNAが、家から家へと贈与されているように見える。マルセル・モースが『贈与論』で説明していたことが、ここでも見ることができる。

男系継承では、それぞれの家で男性由来のY染色体が継承され、女性由来のミトコンドリアDNAが家々をめぐる。いとこの間での結婚を推奨するような内婚制の家族システムでは、ミトコンドリアDNAは、その家系から出ていく機会が失われる。そうではない外婚制の家族システムでは、ミトコンドリアDNAは渡り歩く。

平安時代においては、天皇家に生まれた内親王は、皇族と結婚するか、伊勢神宮・賀茂神社の斎王になるしかなかったので、天皇家に入ったミトコンドリアDNAは門外不出となる。面白い発見に見えるのだが、賛成していただけるだろうか。

またもし女系家族だとすると、これまでの説明とは反対の状況が生じることとなるが、詳しくはご自身でどうぞ。