三鷹天文台は、天体好きの少年にとって憧れの場所であろう。子供の頃の東京では、今よりも多くの星が見え、ミルク色に輝く天の川を眺めるたびに、なぜ星は一様に散らばっていないのだろうと不思議に思った。望遠鏡があれば、もう少し詳しいことが分かるのではないかとも考えたが、興味が大きく広がることもなく、少年時代は過ぎていった。

時は流れ、自分が親となり、子供が小学生になるころ、野辺山近くの避暑地を訪れる機会が何度かあった。あまりにも多くの星が見えるので、望遠鏡ならさらに多くのものが見えるのではと思い、小さな望遠鏡を手に入れた。木星や土星は肉眼よりはるかに鮮明に見え、土星の輪がくっきりと見えたときは感激した。しかし、その後も天体観測への関心が大きく深まることはなく、時は流れていった。

今回、思いがけない機会を得て三鷹の国立天文台を訪れた。しかし、かつてとは異なり、現在、観測の主流は他地域に移っている。都市化による光害の増大や、より良い観測条件を求めて、観測拠点は野辺山やハワイ、チリのアタカマ高地などへ移り、三鷹はそれらの観測地点から送られるデータの収集・解析、さらには次期観測装置開発の拠点として位置付けられている。

天体観測は、我々の目に見える可視光から始まったが、今日では赤外線やミリ波など多様な波長で観測されるようになり、可視光では見えない「隠れた宇宙」も明らかになってきている。三鷹の天文台には、こうした観測の歴史を物語る施設が残されており、それらをたどることで天文学の発展を実感できる。

最初に訪れたのは、三鷹に現存する建物で最も古い第一赤道儀室である。1921年(大正10年)の建設で、内部には1927年にドイツのカール・ツァイス社から購入された20センチ屈折望遠鏡が据えられている。赤道儀とは、天体の動きに合わせて星を追尾できる架台のことである。1931年頃からは接岸部に直視分光器を取り付け、太陽プロミネンスの形態や変動を観測した。また1938年から60年間にわたり太陽のスケッチ観測が継続され、熟練観測者による黒点数のデータが世界に提供されてきたと案内板に記されていた。

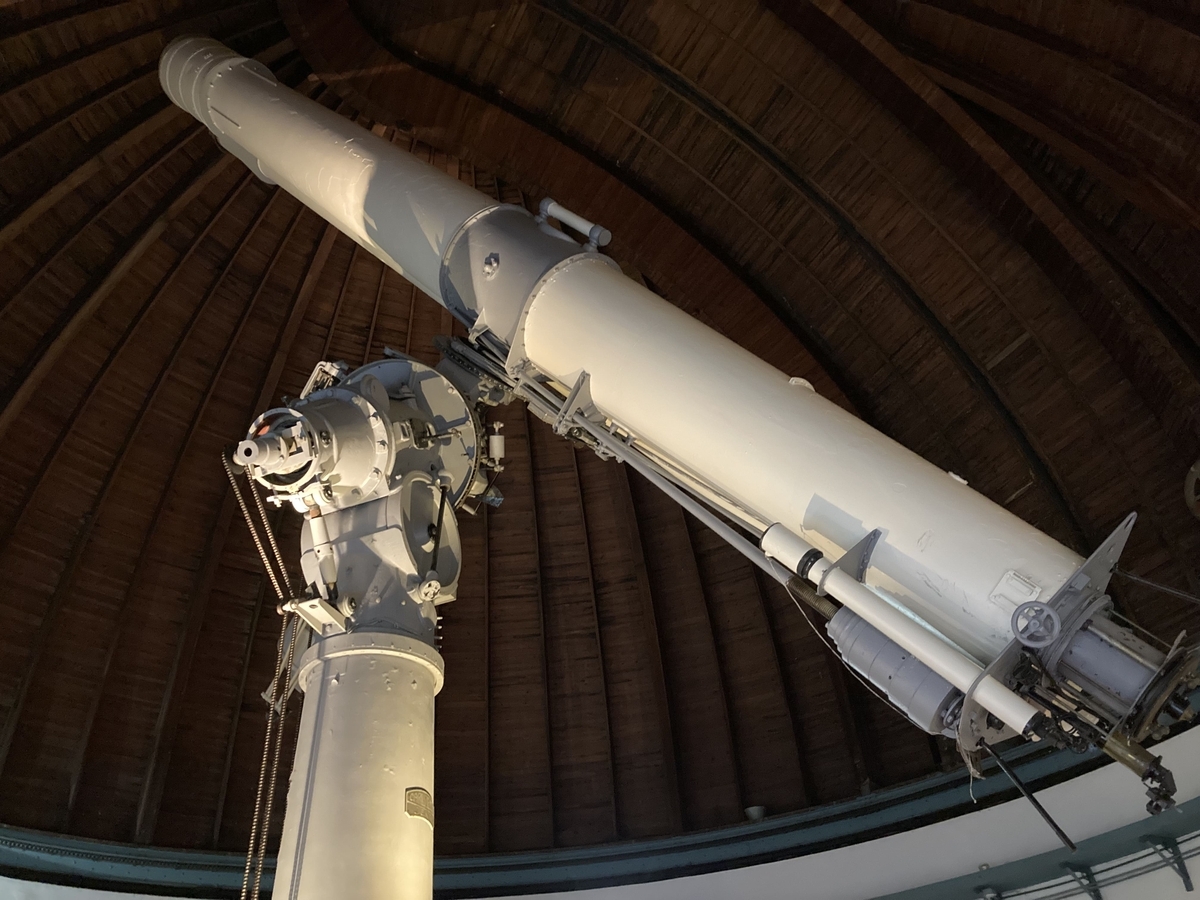

次に訪れたのは1926年建設の天文台歴史館(大赤道儀室)である。ここには国内最大口径の屈折望遠鏡である60センチ望遠鏡が設置されており、1998年まで使用された。

さらに1930年(昭和5年)建設の太陽塔望遠鏡(アインシュタイン塔)へ向かった。塔全体が望遠鏡の筒として機能する独特の構造を持ち、名称はドイツ・ポツダム天体物理観測所のアインシュタイン塔に由来する。三鷹の塔も一般相対性理論の検証を目的としていたが、この点では成果を上げられなかった。しかし黒点の地場観測やフレア観測、太陽自転の測定、太陽スペクトル研究などで重要な成果を残した。

続いて子午儀の建物へ向かう。子午儀は天体が子午線を通過する時刻を精密に測定するための望遠鏡である。1925年建設の子午儀資料館(レプンソルド子午儀室)には、1880年製のドイツ製子午儀が収められている。麻布時代には時刻決定と経度測量に用いられ、三鷹移転後は月や惑星、小惑星の赤経測定に使われた。2011年には重要文化財に指定されている。

1924年建設のゴーチェ子午環室では、天体の精密位置観測が行われた。長く眼視観測が続けられたが、後にCCDカメラが導入され、より高精度の観測が可能になった。子午儀は子午線通過時刻を測定し、子午環はさらに高度を測定する点で役割が増している。

ここまでが戦前の施設であり、ここからは戦後の観測装置となる。

1970年に建設された6mミリ波電波望遠鏡は、国内初、世界でも2番目のミリ波望遠鏡として日本の電波天文学の出発点となった。これにより特定分子の電波検出が可能となり、メチルアミンをはじめ多くの星間分子スペクトルが発見された。望遠鏡はその後、水沢、野辺山、錦江湾公園へと移設され、VLBI観測にも用いられたのち、2018年に三鷹へ戻り歴史遺産として展示されている。

1982年建設の天文機器資料館(自動光電子午環)は、天体の精密位置観測に用いられた施設で、現在は観測機器の収蔵・展示が行われている。

これらの野外展示に加えて、3次元空間に時間軸を加えた4次元の世界を可視化する4D2U(Four Dimensional Digital Universe)が興味深い。ここでは、最新の観測データやスーパーコンピュータによるシミュレーションに基づき、太陽系から宇宙の果てまでの天体や現象を立体映像として体験できる。訪問時には、地球から銀河系、さらには宇宙の大規模構造まで自由に移動し、星の誕生、銀河の進化、ダークマターの分布など、時間と空間を超えた壮大な宇宙の姿を迫力ある全天周映像で楽しんだ。

国立天文台の歴史をパンフレットを参照しながら辿ってみる。日本で継続的な星の観測が始まったのは、江戸時代後期の幕府天文方による浅草天文台である。明治時代に入り、1888年(明治21年)には現在の国立天文台の前身となる東京天文台が港区麻布に設置された。そして1924年(大正13年)に三鷹へ移転した。初期の天文台の役割は、星の観測による経緯度の決定、暦の計算、そして時間の決定であり、これらは明治期の国策として始められたものである。これらの業務は現在も天文台の重要な任務として継承されている。1988年(昭和63年)には水沢の緯度観測所などと統合され国立天文台となり、2004年(平成16年)には法人化され、大学共同利用機関法人自然科学機構・国立天文台となった。

最後に、南米チリのアンデス山中に設置されているALMA(アルマ望遠鏡)について天文台の方から話を伺った。ALMAは「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)」の略称で、スペイン語で「魂」を意味する。ALMAは、日本を含む東アジア、北米、ヨーロッパなどが協力して建設・運用している国際的な天文学プロジェクトであり、直径12メートルと7メートルの高精度パラボラアンテナ計66台を最大16キロメートルの範囲に配置し、干渉計として連携させることで、1つの巨大な仮想望遠鏡として機能させている。ALMAは、可視光では見えない低温のガスや塵から発せられる微弱な電波を捉えることができ、従来の電波望遠鏡をはるかに上回る高い感度と、「視力12000」に相当すると例えられる圧倒的な解像度を有している。その目的は、①惑星系の形成過程、②銀河の形成と進化、③宇宙における物質進化の解明にあり、すなわち「私たちの起源」を探る研究である。

子供の頃、天文台の役割はただ星を眺めることだと単純に考えていた。しかし実際には、「私たちはどのようにして生まれてきたのか」という根源的な問いに向き合う学問であることを知り、今回の訪問を通じて、天文学の奥深さと魅力にようやく気づくことができた。