今年の大河ドラマでは、吉原を舞台に物語が展開されている。江戸の片隅にありながら、まるで都市の外縁に浮かぶ異界のようなその空間は、華やかさと悲哀が同居する特異な場所だ。画面越しに映る吉原は、贅を尽くした装飾と艶やかな衣装に彩られ、夢のように美しい。しかしその夢は儚く、ふとした瞬間に絶望的な身の上が唐突に現れ、視聴者を現実へと引き戻す。初回放送で寺の庭に全裸で横たわる女郎の姿が映ったとき、私は息を呑み、あまりの衝撃に言葉を失った。時代が違うとはいえ、こんなことが本当にあってよいのか──多くの視聴者が同じ思いを抱いたのではないだろうか。

吉原には「憂世(うきよ)」の気配が濃厚に漂っている。そこは、逃れられない運命と現実の苦しみが凝縮された空間であり、この苛酷な「憂世」が、逆説的にもう一つの世界──「浮世(うきよ)」を生み出した。内面では重圧に押し潰されそうになりながらも、外面では華やかさを装い、贅を尽くした空間に身を置く。その生き方が、「憂世」と鏡像の関係にある「浮世」を育んだのだろう。

この街からは江戸後期に「浮世絵」が生まれ、庶民の娯楽として消費されたそれらの絵は、後に創造性に満ちた美術として高く評価されるようになった。苦しみの中から生まれた美が、時代を超えて人々の心を打つのは、皮肉でありながらも、どこか救いのようにも思える。

こうした現象は吉原だけに限らない。少し時代を下ったフランスのモンマルトルにも、似た空気が漂っていた。印象派の画家たちが腕を競い合ったこの地には、娼婦たちがモデルとして集まり、芸術と欲望が交錯する舞台となった。女性も男性も、それぞれの「成り上がり」を夢見て、双六のゴールを目指すように懸命に生きていた。

吉原とモンマルトル──一見遠く離れた二つの街が、実は深いところで響き合っているように感じられる。そんな思いから、ジャポニスムを研究する知人に誘われ、私は吉原を歩いてみることにした。

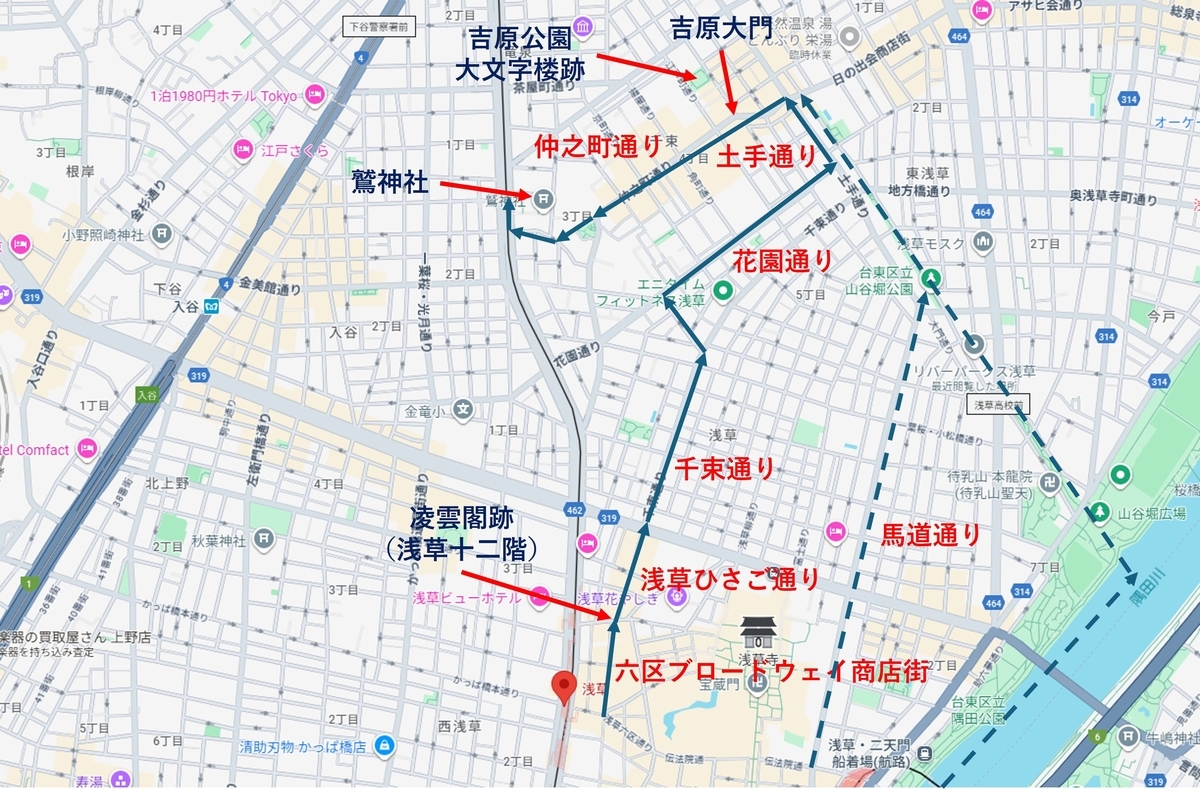

つくばエキスプレス線の浅草駅を起点に、昭和初期に劇場街として賑わった「六区ブロードウェイ商店街」、レトロな雰囲気漂う「ひさご通り」、かつて田圃地帯だった「千束通り」を経て、「お歯黒どぶ」の跡地である「花園通り」へ。さらに吉原への道筋だった「土手通り」を抜け、最後に吉原の中心、「中之町通り」へと至る。

江戸の地図を広げると、北の外縁にぽつんと浮かぶように描かれた一画が目に留まる。田地に囲まれ、堀に閉ざされたその場所こそが吉原である。江戸後期の地図においても、その孤立した構造は明瞭で、都市の喧騒から切り離された異界のように見える。

(国立国会図書館デジタルコレクションから〔江戸切絵図〕 今戸箕輪浅草絵図より)

ただし、吉原がこの地に根を下ろしたのは江戸初期ではなく、もともとは日本橋人形町付近に設けられていた。明暦3年(1657年)の大火によって焼失し、幕府の命により浅草北方へ移転され、「元吉原」は過去のものとなり、「新吉原」が誕生する。

新吉原は「お歯黒どぶ」と呼ばれる堀で囲まれ、出入口は「吉原大門」一か所のみ。遊女の逃亡防止と風紀管理のため、制度的にも空間的にも隔絶された構造を持っていた。それでも吉原は、単なる監禁の場ではない。外部から訪れる者にとっては享楽と幻想の舞台であり、内部に生きる者にとっては逃れられない現実の場だった。

吉原は、欲望と制度、夢と苦しみが交錯する象徴的な空間であり、地図に描かれたその孤立した輪郭は、江戸の社会構造と文化的想像力の交差点として、今もなお私たちに多くを語りかけてくる。

六区の残響──近代歓楽の記憶

それでは、今回の行程を最初から振り返ってみよう。六区ブロードウェイ商店街の入口は浅草の中心に位置し、歴史と娯楽が融合した商業地として知られている。かつてこの界隈には、浅草オペラの発祥地「常盤座」や、日本初の常設映画館「電気館」、洋画・邦画の封切館「大勝館」などが軒を連ねていた。エノケン、ロッパ、浅香光代、コント55号、ツービートなど、昭和を代表する芸能人たちがこの地から巣立っていった。

しかし、1964年の東京オリンピック以降、テレビの普及や新宿・渋谷など他地域の台頭により、浅草六区の娯楽施設は次第に衰退。昭和46年(1971年)には大勝館が、昭和51年には電気館が閉館し、2012年には六区からすべての映画館が姿を消した。その後、2013年に「浅草六区再生プロジェクト」が始動し、2015年には「まるごとにっぽん」などの商業施設が開業。さらに近年はインバウンド観光客の急増もあり、六区はかつての賑わいを徐々に取り戻しつつある。

写真は、「浅草六区再生プロジェクト」の入口付近を写したもので、左側に見えるロック座は昭和22年(1947年)創立の、日本最古の現存するストリップ劇場である。

また、入口左側には都内唯一の「いろもの寄席」専用劇場である東洋館があり、ここでは漫才、漫談、コント、マジック、曲芸、ものまね、紙切りなど、落語以外の多彩な演芸ジャンルを日替わりで楽しむことができる。

東洋館の前身は、昭和26年(1951年)に開業した「浅草フランス座」である。ストリップの幕間にコントや軽演劇を挟む独自のスタイルで人気を博し、ビートたけし、渥美清、萩本欽一、井上ひさしなど、数々の芸人や文化人がここから羽ばたいていった。劇場名の命名者は永井荷風とされるが、確証は乏しく、伝説的な逸話として語られている。浅草フランス座は、昭和の大衆芸能の縮図ともいえる存在であった。現在の東洋館は、その伝統を受け継ぎながら、若手芸人の登竜門としても機能している。

この通りを抜けると、浅草公園六区の外縁にあたり、かつて「奥山」と呼ばれた地域に入る。

江戸時代から続くこの一帯は、浅草寺の裏手に広がる境内地の外れで、見世物小屋、露店、軽業、見世物芝居などが集まる庶民的な娯楽の場であった。江戸後期にここで活躍していた松井源水は、曲独楽(きょくごま)の名人であり、慶応3年(1867年)のパリ万国博覧会に日本代表として渡欧し、ヨーロッパの観客を魅了したと伝えられている。

明治以降も歓楽街と庶民文化の接点としての性格を引き継ぎ、日本のエッフェル塔とも称された十二階建ての凌雲閣が、明治24年(1891年)に建設された。最上階には望遠鏡付きの展望室も設けられ、東京の新名所として賑わいを見せた。しかし、大正12年(1923年)の関東大震災で上層部が崩壊し、同年9月に爆破解体された。現在では、かつての記憶を伝える記念碑が残るのみである。

次の通りは、ひさご通りである。「ひさご」とは、あまり耳慣れない言葉かもしれないが、瓢箪(ひょうたん)の古語である。通りの名称は、かつて浅草公園内に存在した「ひょうたん池」に由来しており、池の形が瓢箪に似ていたことからその名が付けられた。この池は、明治18年(1885年)に浅草六区の造成に伴って掘られたもので、後に建設された凌雲閣の姿が水面に映る名所として親しまれた。池は昭和26年(1951年)に埋め立てられたが、その記憶を継承するかたちで「ひさご通り」の名が残された。

現在のひさご通りは、昭和レトロの風情を色濃く残している。天ぷら店、履物店、祭り用品店、喫茶店などが軒を連ね、下町情緒が漂う空間となっている。

暑さをしのぐため、ふと足を止めて「江戸たいとう伝統工芸館」に立ち寄る。館内には、江戸簾(すだれ)、東京桐たんす、江戸指物、金属器、ガラス器など、江戸の職人技が息づく工芸品が展示されていた。

道行きの記憶──吉原へ至る陸と水

いよいよ吉原に近づき、千束通りに差しかかる。江戸時代、吉原へ向かうには陸路と水路、二つの経路が存在した。陸路の場合は、千束通りあるいは馬道通りから日本堤(土手通り)を経て吉原大門へ至る。一方、水路では、隅田川から分岐する山谷堀を通り、猪牙舟(ちょきぶね)と呼ばれる小型の高速舟を用いて遊郭へ向かった。

今回は、陸路のうち千束通りを辿る道行きである。「千束」という地名は、江戸時代、この一帯が田圃であり、千束分の稲が収穫できたことに由来する。明治・大正期には田圃が埋め立てられ、昭和初期にはバスも通るようになり、浅草公園六区や吉原への通い道として賑わいを見せた。この通りは、先に述べた浅草十二階(凌雲閣)や芝居小屋、映画館へのアクセス路でもあり、縁日のような華やぎに包まれていたという。

千束通りを途中で折れると、かつて吉原を囲んでいた堀──通称「お歯黒どぶ」──の跡地へと至る。この堀は創設当初、幅約9メートルを誇ったが、明治末にはわずか90センチほどにまで縮小された。現在では完全に埋め立てられ、「花園通り」と呼ばれる道となっている。美しい名を冠したこの通りには風俗店が密集しており、吉原という空間に潜む二面性──表の華やぎと裏の制度的欲望──が、今もなお静かに息づいている。

かつては堀だったため、この場所から吉原に入ることはできなかったが、埋め立てられた現在では、通行が可能となっている。京町通への入口では、右側に立つ建物の側面に蝶なのか花なのか、線画が施されており、どこか妖しげな雰囲気を醸し出している。

次は角町への入口。秘書室や迎賓館といった仰々しい名称が掲げられた建物が並ぶが、やはり、いかがわしさを漂わせる空間である。

やがて「土手通り」にたどり着く。この道は、先に述べたように、かつて「日本堤」と呼ばれた堤防の跡地にあたる。江戸時代、この一帯は隅田川の氾濫原であり、治水対策として堤防が築かれた。元和元年(1620年)頃、待乳山の土を用いて、今戸端から北西にかけて堤が築かれたと伝えられている。

この堤が「日本堤」と呼ばれるようになった由来には諸説ある。全国の諸大名が90日間で築いたため「日本堤」と称されたという説や、二本の堤が並んでいたことから「二本堤」と呼ばれ、それが転じて「日本堤」となったという説などがある。堤は「土手八丁」とも呼ばれ、見通しの良い街道として利用された。後に吉原遊郭が南側に移転してからは、「吉原土手」としても知られるようになった。

昭和2年(1927年)には堤が取り壊され、現在は「土手通り」としてその痕跡を地名にとどめている。今日の土手通りは、吉原と山谷(ドヤ街)という異なる性質の空間が隣接する場所である。女の苦界と男の苦界が交差するこの地には、都市の「忌避された場所」が集約される構造が刻まれている。

見返り柳のほとりで──境界と幻想の街へ

有名な「見返り柳」がある。これは、吉原で遊んだ客が名残惜しさに後ろ髪を引かれる思いで振り返った場所に植えられていた柳の木である。現在も柳は残っているが、もちろん江戸時代のものではない。かつては山谷堀の土手に植えられていたが、道路整備や区画変更などを経て、現在の場所に移された。震災や戦災によって焼失したため、現在の柳は数代目にあたる。とはいえ、江戸時代とほぼ同じ位置に植えられており、都市の記憶を継承する象徴的な存在となっている。

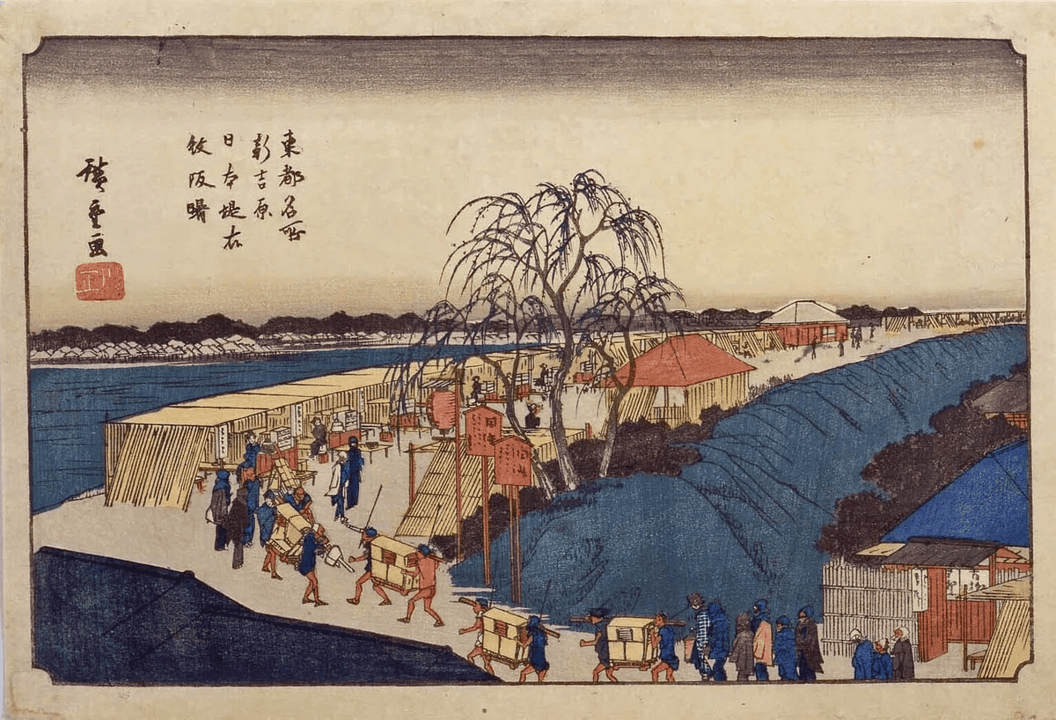

「見返り柳」で吉原大門の方へと折れ、衣紋坂を抜けて五十間道へと入っていく。広重は、衣紋坂から日本堤へと向かう人々の姿を浮世絵に残している。

(歌川広重の「東都名所 新吉原 日本堤衣紋阪晴」)

画中の人物たちは、吉原からの帰り客と見られ、籠に揺られたり、談笑しながら日本堤へと歩を進めている。やがて彼らは、「見返り柳」のあたりで、名残惜しげに振り返るのだろうか。

五十間道には、浮世絵をテーマにしたカフェがある。かつて蔦屋重三郎が耕書堂を開いたとされる場所でもある。この日も猛暑が続き、気温は35度を超えていた。曇天のおかげで何とか歩いて来られたが、体力の消耗は激しく、このカフェでひと息つくことにした。

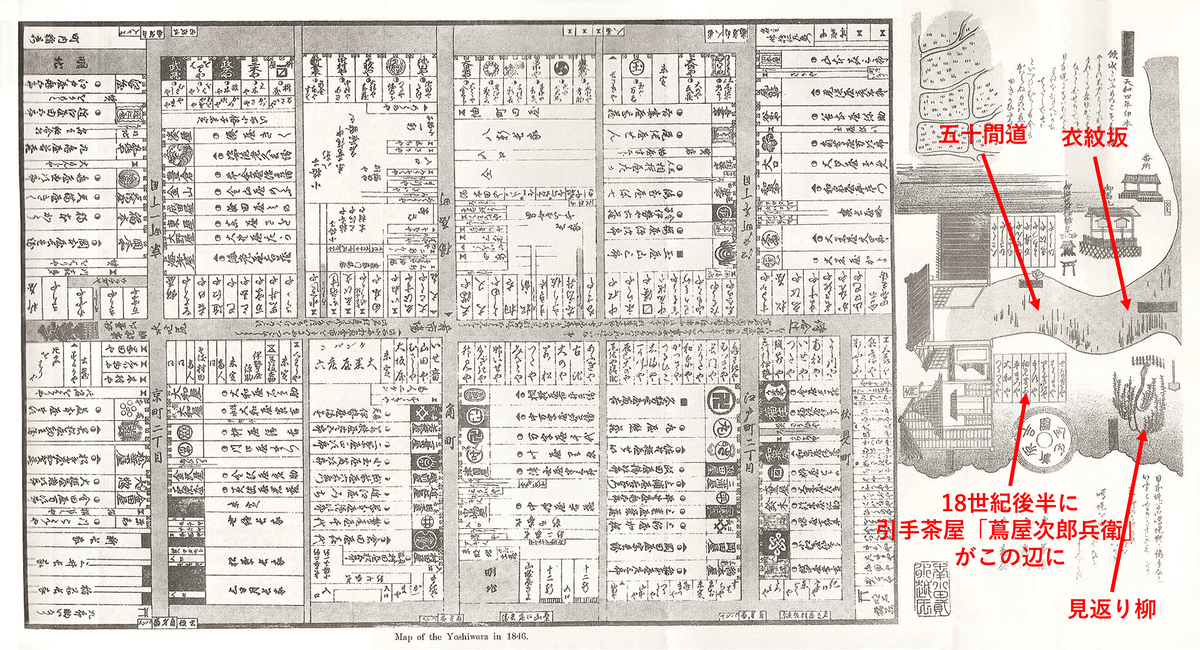

Wikipediaには、1846年に描かれた吉原の地図が掲載されている。右側には「見返り柳」「衣紋坂」「五十間道」が記され、五十間道沿いに並ぶ店の名前も書かれている。ただし、蔦重が活躍した時代から70〜80年後の地図であるため、耕書堂の名はそこには見当たらない。

(Wikipedia: Map of Yoshiwara)

カフェで十分に休息をとったのち、吉原へと向かう。入口にあたる「吉原大門」には、かつて現実と虚構の世界を隔てる境界として、木造の門が構えられていた。この門は、黒塗りの板葺き屋根を持つ冠木門で、格式ある造りながらも、内部の華やかな楼閣と比べると、やや簡素に映ったと伝えられている。写真は吉原の内側からみた大門である。

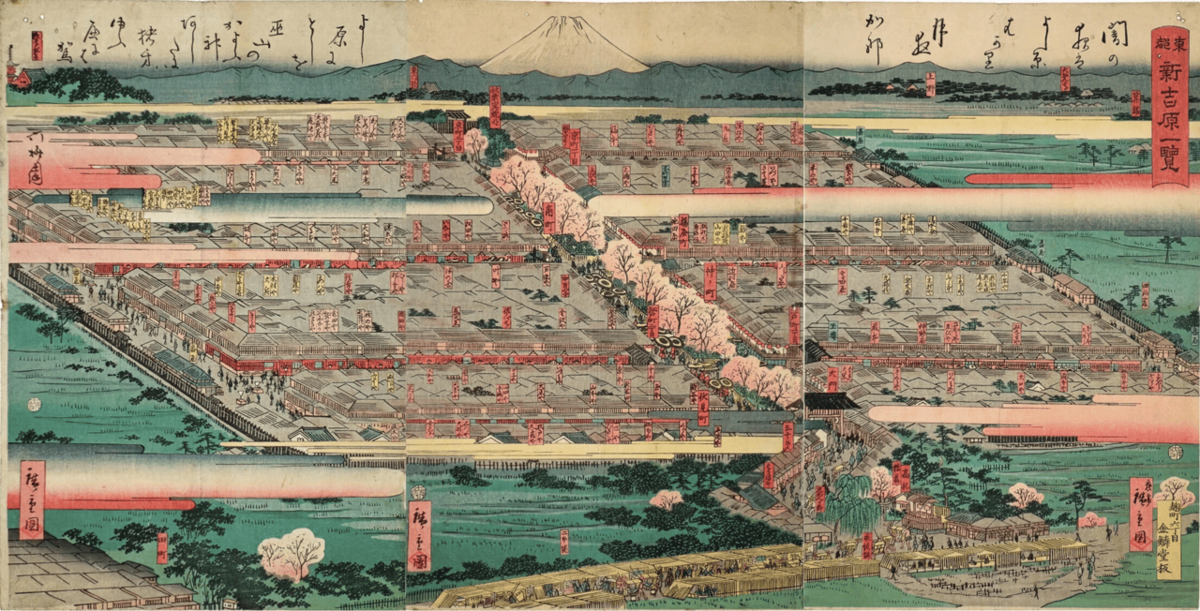

大門をくぐると、桜並木が美しいメインストリート「中之道」がまっすぐに伸びており、その両脇には引手茶屋が軒を連ねていた。客はここで一息つき、遊女屋を選ぶ前のひとときを過ごすのが習わしだった。蔦屋重三郎が編纂した『吉原細見』は、そうした選択の一助となったことだろう。

二代目広重は、吉原の鳥瞰図を残している。画面の手前には日本堤が描かれ、衣紋坂、五十間道を経て、黒い屋根の大門へと至る構図となっている。その向こうには、整然と並ぶ桜並木が美しく描かれ、吉原の幻想的なメインストリートが広がっている。

(ウィキペディアより、二代目 歌川広重(1860年7月)吉原の地図)

大文字屋がかつて存在した吉原公園へと足を運ぶ。園の入口付近には、江戸期の町名を知らせる掲示が設けられていた。

大河ドラマ『べらぼう』では、伊藤淳史が初代および二代目の大文字屋市兵衛を演じており、その姿を通して自然と親しみが湧いてくる。ドラマからも伝わるように、大文字屋は単なる遊女屋ではなかった。むしろ、モンマルトルのサロンのように文化人たちが集い、大衆文化を育んだ創造の場であった。

ここに集った狂歌師たちは「吉原連」と呼ばれるグループを形成し、風刺と機知に富んだ狂歌を詠み交わしていた。二代目の主人は「加保茶元成(かぼちゃのもとなり)」の名で知られる狂歌師であり、吉原連の主宰者としてその活動を牽引した。蔦屋重三郎をはじめ、大文字屋に集った面々には、太田南畝、恋川春町、山東京伝などが名を連ね、戯作や浮世絵にも多大な影響を与えた。

メインストリートの「中之道」は、近代化したビルが立ち並び、かつての様子を伝えるものはない。わずかに昭和のレトロを感じさせる建物がいくつかあるだけである。

新吉原遊郭の鎮守として創建された吉原神社に立ち寄る。ここに祀られているのは、九郎助稲荷である。大河ドラマ『べらぼう』では、この九郎助稲荷が語り部として登場し、綾瀬はるかがその役を演じている。

最後に訪れたのは、鷲(おおとり)神社である。この神社は、毎年十一月の「酉の日」に催される酉の市の発祥地のひとつとして知られ、縁起物の熊手が並ぶ境内は、商売繁盛を願う人々で賑わいを見せる。かつては吉原の遊女や関係者もこの市に参拝し、芸事や商売の繁栄を祈願したと伝えられている。

その賑わいは、樋口一葉の『たけくらべ』や正岡子規の俳句にも描かれており、鷲神社は文学の中にも息づく象徴的な場所となっている。信仰と都市文化、そして文学的記憶が交差するこの空間は、吉原という特異な都市の縁辺にあって、時代を越えて人々の祈りと記憶が折り重なる場所となっている。

裂け目の都市──江戸の身分と周縁

ここまで触れてこなかったが、現代人にとって理解しにくいもう一つの側面がある。それは、江戸社会における身分制度である。江戸の人々は、身分によって生業が定められていたし、逆に生業によって身分が規定されることもあった。

前述した浅草六区の外れ、奥山に集っていた芸人たちは、乞胸(ごうむね)と呼ばれる人々であった。彼らの身分は非常に複雑で、法的には町人とされながらも、芸を披露する際には非人頭の支配を受けるという二重構造の中に置かれていた。

当時の芸能形態のひとつに門付芸(かどづけげい)がある。これは神事的・祝福的な性格を持ちながらも、施しを受けるという点で物乞いと見なされ、いわゆる非人の領分とされた。非人の頭は車善七であり、非人たちは彼の支配下に置かれていた。このため、乞胸の人々は芸を行う際に限って、非人頭から鑑札(許可)を得る必要があった。

江戸時代の百姓(町人も村人も)は、「宗門人別改帳」に名前が記されていた。これは現代の戸籍簿に近い機能を果たしており、人口管理と宗教統制を兼ねた制度であった。

一方、村や町で年貢が払えず、生活に困窮して逃散し、江戸に流れてきた人々も少なくなかった。こうした人々は帳簿に登録されていないため、「非人」と呼ばれ、制度の外に置かれた存在とされた。

また、古来より血を見ることは「穢れ」として忌避されていた。しかし、処刑場での罪人の処理や、動物の解体などを担う人々は、社会の維持に不可欠な役割を果たしていた。こうした穢れに関わる職業に従事する人々は「穢多(エタ)」と呼ばれた。

穢多の頭は世襲され、代々「矢野弾左衛門」を名乗り、幕府から名字帯刀を許されるなど、制度的には高い格式を持っていた。非人頭もまた、弾左衛門の支配下に置かれていた。

江戸の身分制度は、単なる上下関係ではなく、空間的・制度的に分断された世界を生み出していた。浅草六区や吉原の周縁に生きた人々の姿は、その制度の裂け目に立ち現れる存在であり、都市の華やぎの陰に潜むもう一つの江戸を映し出している。

あとがき

例年なら、盆を過ぎれば少しは涼しさが感じられるものだが、今年の夏は格別に異常で、酷暑が続いている。この暑さでは、インバウンドの観光客はもちろん、物好きに見学に訪れる人も我々以外には見当たらず、町はひっそりと静まり返っていた。

時折、ホテルマンのように身なりを整えた風俗店の店員が、店先で働いている姿を見かける程度である。夜になれば賑わいを見せるのかもしれないが、昼間の吉原は、どこにでもある下町の風景にすぎず、かつて絢爛で猥雑な異世界であったことを思い起こさせる場面には出くわさなかった。ただ、風俗店がぽつりぽつりと寂しく佇んでいるだけだった。

今回、この記事の校正は、生成AIのCopilotに依頼した。期待以上の出来栄えで、とても感謝している。いずれは、大まかな筋だけ伝えれば、見事な文章を仕上げてくれるようになるのだろう。そう思うと心強く、楽になるなと感じる一方で、自分自身が書けなくなってしまうのではないか──そんな一抹の不安も、正直なところ抱いている。