7.7 随伴の別定義

1)別定義

随伴の定義にはこれまでと異なる方法がある。それは次のように定義される。

\(\fbox {随伴の定義2:}\)

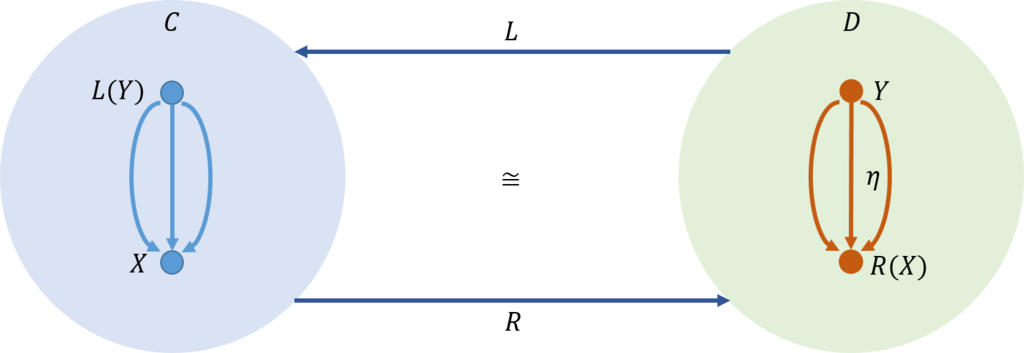

二つの局所的に小さな圏\(\mathcal{C},\mathcal{D}\)において、関手の対\(R: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, L: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}\)が次の条件を満たす時そしてその時に限り、随伴であるという。

\begin{eqnarray}

\mathcal{C} (L(Y),X) \cong \mathcal{D} (Y,R(X)) \\

\end{eqnarray}

これを、下図に示す。

もう少し、詳しく説明しよう。

まず、定義をするための準備をしよう。今、二つの圏\(\mathcal{C},\mathcal{D}\)からそれぞれターゲットとなる対象\(X\)とソースとなる対象\(Y\)を適当に選んだとしよう。そして、ソースである対象\(Y\)を\(L\)によって、\(\mathcal{C}\)に写像したとしよう。これにより、二つの対象\(L(Y),X\)の間で、\({\rm Hom}\)集合\(\mathcal{C}(L(Y),X)\)を定義することができる。

同様にして、ターゲットである対象\(X\)を\(R\)によって、\(\mathcal{D}\)に写像したとしよう。これにより、二つの対象\(Y,R(X)\)の間で、\({\rm Hom}\)集合\(\mathcal{C}(Y,R(X))\)を定義することができる。

それでは随伴の定義をしてみよう。関手の対\(L,R\)が随伴の時かつその時に限り、二つの\({\rm Hom}\)集合\(\mathcal{C}(L(Y),X)\)と\(\mathcal{D}(Y,R(X)))\)は同型

\begin{eqnarray}

\mathcal{C}(L(Y),X) \cong \mathcal{D}(Y,R(X))

\end{eqnarray}

である。即ち、\(X,Y\)に対して自然である。

ここで、自然であるとは、\(\mathcal{C}\)から\({\rm Hom}\)集合の圏\({\rm Set}\)に対して、次の二つの関手

\begin{eqnarray}

X \rightarrow C(L(Y), X) \\

X \rightarrow D(Y, R(X))

\end{eqnarray}

の間に自然変換があり、さらに、

\(\mathcal{D}\)から\({\rm Hom}\)集合の圏\({\rm Set}\)に対して、次の二つの関手

\begin{eqnarray}

Y \rightarrow C(L(Y), X) \\

Y \rightarrow D(Y, R(X))

\end{eqnarray}

の間に自然変換があり、そして、自然変換は可逆(invertible)であることである。

これが、随伴の別定理である。

これと、今までに示してきた定義(下記に示す)が同一となる。

\(\fbox {随伴の定義1:}\)

二つの局所的に小さな圏\(\mathcal{C},\mathcal{D}\)において、関手の対\(R: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, L: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}\)が三角恒等式を満たす次の射\(ϵ,η\)を有する時、随伴であるという。

\begin{eqnarray}

ϵ : L \circ R \rightarrow I_\mathcal{C} \\

η : I_\mathcal{D} \rightarrow R \circ L

\end{eqnarray}

それでは、二つの定義が同じであることの証明の概略を示そう。

2)証明の概略

定義2から定義1を導いてみよう。

同型は、任意の対象\(X\)に対して働くので、\(X=L(Y)\)としよう。そうすると、

\begin{eqnarray}

\mathcal{C}(L(Y), L(Y)) \cong \mathcal{C}(Y,R(L(Y))

\end{eqnarray}

これより、左辺は少なくとも一つの射、即ち、恒等射\(I\)を持たなければならない。自然変換は恒等射を、\({\rm Hom}\)集合\(\mathcal{C}(Y,R(L(Y)))\)の一つの要素に写像する。ここで、\(I\)を挿入すると、\(\mathcal{C}(I(Y),R(L(Y)))\)の中の一つの要素にとなる。\(Y\)は任意なので、これは、まさしく、\(η : I_\mathcal{D} \rightarrow R \circ L\)と同じである。

同じように、\(ϵ: L \circ R \rightarrow I_\mathcal{C}\)を得ることができる。

また、二つの自然変換、即ち、

\begin{eqnarray}

X \rightarrow C(L(Y), X) \\

X \rightarrow D(Y, R(X))

\end{eqnarray}

と

\begin{eqnarray}

Y \rightarrow C(L(Y), X) \\

Y \rightarrow D(Y, R(X))

\end{eqnarray}

が可逆であることから三角恒等式を導くことができる。

逆に定義1から定義2も導いてみよう。

ここでは、片方(\(\mathcal{C}(L(Y),X)\)または\(\mathcal{D}(Y,R(X))\))の射が定まった時に他方(\(\mathcal{D}(Y,R(X))\)または\(\mathcal{C}(L(Y),X)\))の射が一意的に定まることを示せばよい。

そこで、\(f\)を\(\mathcal{C}(L(Y),X)\)の任意の射としてみよう。これを関手\(R\)を用いて\(\mathcal{D}\)上に持ち上げると、

\begin{eqnarray}

R \circ f : R(L(Y)) \rightarrow R(X)

\end{eqnarray}

となる。

そこで、随伴の定義1での射\(η\)を用いると

\begin{eqnarray}

η: I_D \rightarrow R \circ L \\

η_X: I_D(Y) \rightarrow R \circ L (Y) \\

η_X: Y \rightarrow R \circ L (Y)

\end{eqnarray}

を得る。

従って、

\begin{eqnarray}

R \circ f \circ η_X: Y \rightarrow R (X)

\end{eqnarray}

となる。\(\phi_x = R \circ f \circ η_X\)とすると、

\begin{eqnarray}

\phi_X: Y \rightarrow R (X)

\end{eqnarray}

が一意に定まることが分かる。

同様に、\(\mathcal{D}(Y,R(X)\)の任意の射に対しても、\(\mathcal{C}(L(Y),X)\))の射が一意的に定まることが分かる。そして、三角恒等式を利用して、二つの自然変換が可逆となることを示すことができる。

これにより同型であること、即ち、

\begin{eqnarray}

\mathcal{C}(L(Y),X) \cong \mathcal{D}(Y,R(X))

\end{eqnarray}

を導くことができる。