今回の大阪・関西万博(EXPO 2025)は、大阪湾に浮かぶ人工島・夢洲(ゆめしま)で開催されている。開幕前には入場券の売れ行きが芳しくなく、「無駄な行事ではないか」との厳しい声も相次ぎ、先行きが危ぶまれていた。実際、開幕直後は来場者数が伸び悩み、一日の来場者数が目標を下回る日が続いた。しかし、会期が進むにつれて状況は変化し、9月に入ると来場者数は増加に転じ、20万人を超える日も現れるようになった。会場は賑わいを呈し、前回の万博を彷彿とさせる盛況ぶりを示しつつある。当初掲げられていた目標である2,800万人の来場者数も、達成が視野に入りつつあり、関係者の期待は高まっている。

万博が初めて開催されたのは、1851年のロンドンでのことだった。産業製品の展示を通じて文明の進歩を世界に示す場として企画され、会場となったクリスタル・パレスは、鉄とガラスによる壮麗な建築で人々を驚かせた。

1862年の第2回ロンドン万博では、イギリスの初代駐日公使ラザフォード・オールコックが、個人的に収集した日本の工芸品や日用品を出品した。漆器、刀剣、蓑笠、提灯、草履などが展示され、西洋の観衆からは「エキゾチックで洗練された物品」として注目を集めた。同時期、日本からは「文久遣欧使節団」が欧州を訪れており、その随員には福沢諭吉の名もあった。彼らは先進的な技術や制度を熱心に視察し、その経験は明治以降の日本の近代化に大きな影響を与えることとなった。

1867年には、ナポレオン3世の主導でパリ万国博覧会が開催された。幕府の命を受けた徳川昭武(15代将軍慶喜の弟)が使節団を率いて渡仏し、日本館(パビリオン)を構えて、刀剣、漆器、陶磁器、着物、屏風、浮世絵などを展示し、欧州の人々に強い印象を残した。これを契機に、いわゆるジャポニスム(Japonisme)の流行が広がっていく。また、この博覧会では薩摩藩や佐賀藩なども独自に出展を行い、幕府と諸藩の外交的な競争が表面化した。万博は単なる展示の場にとどまらず、近代日本の国際的な立ち位置をめぐる舞台ともなっていたのである。

日本で初めて万博の開催が計画されたのは、1940年に予定された「紀元2600年記念日本万国博覧会(東京万博)」である。この万博に合わせて勝鬨橋が建設されたが、戦争の影響で中止となった。悲願の万博がついに実現したのは、1970年の大阪万博である。「人類の進歩と調和」をテーマに、大阪の千里丘陵で開催され、約6,422万人が来場した。その象徴として岡本太郎が設計した「太陽の塔」は、今もなお、当時の記憶を伝えている。

その後、1975年に沖縄国際海洋博覧会、1985年に国際科学技術博覧会(つくば万博)、1990年に国際花と緑の博覧会(花博)、2005年に日本国際博覧会(愛・地球博)が開催され、今回が日本で6度目の万博となる(国際博覧会条約に基づく「登録博」としては1970年以来2回目)。個人的には、つくば万博と愛・地球博を見学しており、今回が3回目の参加となる。

今回の大阪・関西万博(EXPO 2025)のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。それは単なる技術展示ではなく、人類がこれまで築いてきた文明の歩みと、これから向かうべき方向性を見つめ直す、深い問いかけである。このテーマの根底には、「いのち」という言葉が据えられている。人間のいのちだけでなく、地球に息づくすべての生命、そしてそれらを支える宇宙・海洋・大地という存在への敬意が込められている。分断と格差が広がる時代にあって、万博は他者への共感と多様性の尊重を軸に、未来社会の姿を共創する場として設計された。

会場では、「いのちを知る」「いのちを育む」「いのちを守る」など、八つのテーマ事業が展開されている。それらは、科学技術の進展によって拡張される身体や感覚、食文化を通じた自然との関係、芸術や遊びによって高められる生の喜びなど、多様な切り口から「いのち」の意味を探る試みである。EXPO 2025は、ポストコロナの世界において、持続可能性と包摂性を再確認する場でもある。SDGsの達成やSociety 5.0の実装に向けて、技術と制度、文化と記憶が交差する「未来社会の実験場」としての役割を担っている。

さて、実際に会場を訪れてみると、驚くほどの人出だった。我々が足を運んだ日は、なんと25万人近い来場者が会場に押し寄せ、どこへ行っても人波に飲まれるようだった。パビリオンの予約はすべて外れ、当日もどこも3時間待ち。幸い、待ち時間が比較的短かった二つのパビリオンに入ることができ、雰囲気だけは何とか味わうことができた。あとは、ひたすら周囲を散策しながら、夜まで過ごした。

会場で撮影した写真の中から、印象的な場面をいくつか選び、ここで紹介したい。

まず最初の一枚。左上は、地下鉄・夢洲駅の改札を抜け、万博の入場口へと向かう人々の列。入場を待ちわびる熱気が漂っていた。左下は東ゲートをくぐった直後の景色。左手の丸いドームは電力館、正面には大屋根リングが堂々と構えている。右上は「大地の広場」。右端にはベルギー館がひっそりと姿を見せている。右下は「進歩の広場」。画面左上にはルーマニア館が映り込んでいる。

次の写真は各国のパビリオンを捉えたもの。左上はサウジアラビア王国館、左下はドイツ館、右上はタイ館、右下はオーストラリア館。それぞれが独自の建築美と展示演出を凝らし、来場者を異文化の世界へと誘っていた。内部を見学できないのを本当に残念に感じた。

さらにもう一枚。左にはイタリア館、右上にはセルビア館、右下にはインドネシア館が写っている。色彩と構造の対比が印象的で、各国の美意識が空間に表れていた。

続いて、ウォータプラザ周辺の様子を収めた一枚。水辺の開放感と人々の賑わいが、万博の祝祭性を象徴している。

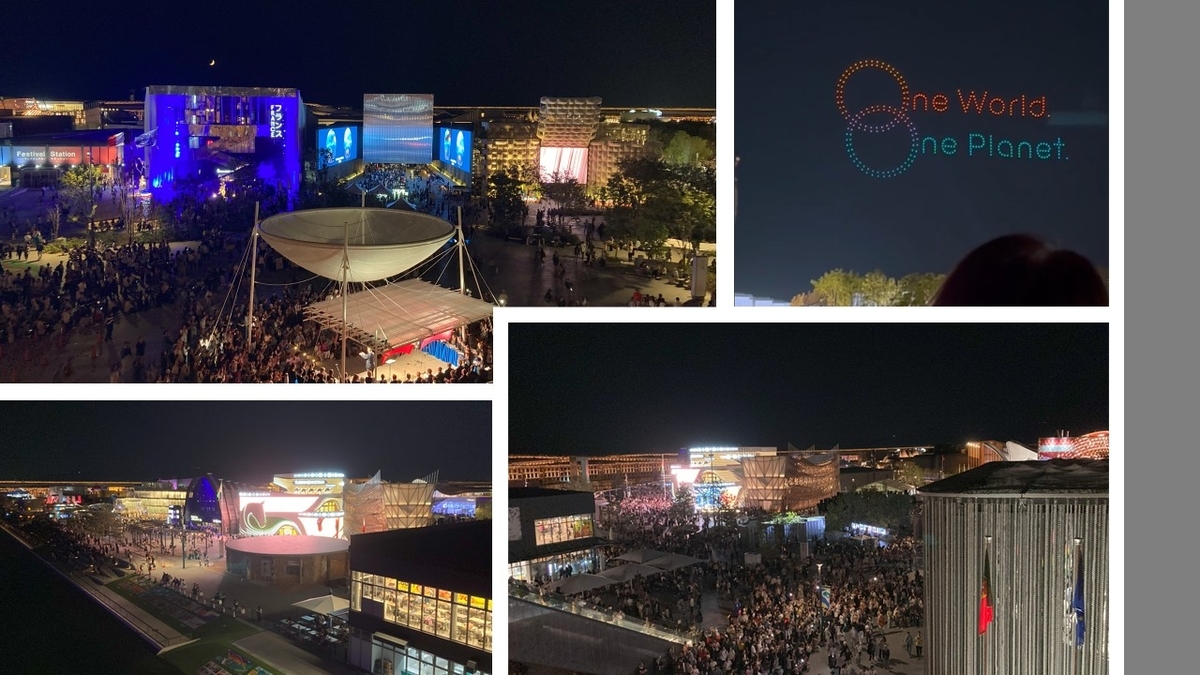

そして、ここからは夜景の写真。左上は「光の広場」で、左手にはフランス館が輝いている。右上はスペクタクルショー「One World, One Planet」の一場面で、この位置で光の演出が繰り広げられた。左下はウォータプラザ周辺の夜の風景。ライトアップされた水辺が、幻想的な光の世界を浮かび上がらせていた。右下は「調和の広場」で、人で溢れかえっている。

最後の一枚。左にはEXPOホール、中央には再び「One World, One Planet」のショーの一場面、右には「光の広場」が広がり、真正面には、光に包まれたフランス館が静かにその存在感を放っていた。夜の万博は、昼とは異なる表情を見せ、記憶に残るひとときを演出していた。

夜のショーが終わると、観客たちは一斉に帰路につき始めた。その光景を目にして、果たして無事に帰れるのだろうかと不安がよぎった。夢洲は大阪湾に浮かぶ孤立した人工島であり、市街地へ戻るには地下鉄一本しか交通手段がない。これだけの人々を運ぶだけの輸送力が本当に確保されているのか、心配は募るばかりだった。

案の定、万博会場を出ると、駅まで続く長い通路は人で埋め尽くされていた。ところが不思議なことに、列は少しずつではあるが確実に前進している。次の電車が来るまで待たされるはずだから、列は止まったり進んだりを繰り返すだろうと予想していたが、意外にも流れは途切れず、じわじわと進んでいく。その前進が、「きっと帰れる」という安心感を与えてくれた。

長い時間をかけてようやくプラットフォームにたどり着いたとき、不思議に感じていたことの謎が解けた。夢洲駅は終着駅であり、プラットフォームの両側に電車が停車できる構造になっていた。そこへ次々と交互に電車が到着し、乗客を乗せては出発していく。電車の間隔はわずか2分半と非常に短く、膨大な人数を効率よく輸送するために、綿密な計画が施されていることがわかった。その仕組みに触れ、深く感心させられた。

今回の訪問では、混雑のためパビリオンの内部をほとんど見ることはできなかったが、各国が趣向を凝らした多様で美しい建築を目にすることができた。それだけでも十分に満足し、心地よい疲労感とともに帰路についた。