2012年、セルビア出身の経済学者ブランコ・ミラノヴィッチが発表した「エレファント・カーブ(象のカーブ)」は、世界に衝撃を与えた。このグラフは、1988年から2008年までの世界所得分布の変化を示したものであり、新興国の中間層の台頭と先進国の中間層の停滞、そして最富裕層による富の集中を視覚的に描き出している。ミラノヴィッチはこの図を通じて、グローバル化がもたらした格差の構造的変化を警告した。

同時期、フランスの経済学者トマ・ピケティは、2013年に刊行された『21世紀の資本』において、「r > g(資本収益率 > 経済成長率)」という不等式を軸に、資本主義が格差を拡大する構造的なメカニズムを理論的に解明した。

ちなみに、2008年はアメリカのサブプライムローン問題を発端として「世界金融危機」が発生した年でもある。この危機は、金融市場の崩壊を通じて実体経済に深刻な影響を及ぼし、世界の経済構造に大きな転換点をもたらした。

この構造変化をさらに明確に描き出したのが、ギリシャの経済学者ヤニス・バルファキスによる2025年刊行の著書『テクノ封建制』である。同書についてはこれから詳しく説明するが、とりあえず要約すると、資本主義がすでに終焉を迎え、GoogleやAppleなどの巨大テック企業が「クラウド領主」として振る舞い、ユーザーを「クラウド農奴」として支配する新たな経済体制が出現したと論じている。バルファキスは、現代の経済が利潤ではなく「クラウド・レント(地代)」によって動かされているとし、これを「テクノ封建制」と名づけた。

バルファキスという名を知る人は多いだろう。ギリシャ(EU加盟は1981年、ユーロ導入は2001年)は、2009年以降の財政危機に直面し、EU・ECB(欧州中央銀行)・IMF(いわゆる「トロイカ」)から緊縮財政を条件とした救済融資を求められた。2015年に財務大臣に就任したヤニス・バルファキスは、この緊縮政策に徹底的に抵抗した。

彼は、債務再編を求めて交渉を主導し、国民の尊厳を守るために国民投票の実施を提案。結果、国民は緊縮案に「NO」を突きつけた。しかしその後、ギリシャ政府がEUの条件を受け入れる方針に転じたため、バルファキスは信念を貫いて財務大臣を辞任した。その姿勢には、反骨精神と民主主義への深い信頼が感じられ、強い感銘を受けた。

ところで、バルファキスが財務大臣に就任した際、彼がどのような行動を取るのかに世界の注目が集まり、海外メディアは彼の著作や講演、過去の発言をこぞって取り上げた。中でも、彼自身が「リバタリアンのマルクス主義者」と名乗っていることに、多くのメディアが戸惑いを見せた。

この一見矛盾する思想的立場は、実は彼の父親から受け継いだものである。バルファキスの思考の根底には、「あらゆる事象には二面性がある」という父の教えがある。

たとえば、私たちが日常的に享受している光についても、古代ギリシャ以来、二つの相反する見方が存在していた。ひとつは、音と同様に光は波動であるという説。もうひとつは、光は粒子(粒)であるという説である。これらの議論は20世紀初頭まで続いたが、1905年にアルベルト・アインシュタインが発表した光量子仮説によって転機が訪れる。彼は、光が「光子という粒子の流れであると同時に、波動でもある」と提唱し、物理学における波動・粒子の二重性という概念を確立した。

この光の二面性に触れたことは、バルファキスの父親にとって大きな啓示となった。彼はそれ以来、自然界や社会のあらゆる構造には、根源的な二面性が宿っていると考えるようになった。

バルファキス自身もこの考え方を継承し、もしそうであるならば、鋼鉄も、蒸気機関も、ネットワークにつながったコンピュータもまた、解放の手段であると同時に、支配の道具にもなり得る。そして、それらがどちらの顔を見せるかは、集団としての私たちの選択にかかっている。彼は、政治の役割とはまさにこの選択を導くことにあると考えた。その結果、彼の視点は一般的な左派とは一線を画すものとなった。

マルクスや他の経済学者の著作に触れる以前から、バルファキスは賃労働の二面性を母親の言葉から直感的に理解していた。母は「労働時間には賃金が支払われるが、熱意には報酬がない」と嘆き、やがてその熱意が報われる職場へと転職した。バルファキスはこの経験をもとに、前者を「商品労働」、後者を「経験労働」と呼んだ。これは、マルクスが区別した「労働力」と「労働」という概念に通じるものである。

アインシュタインの一般相対性理論では、重力は空間のゆがみ(時空の曲がり)によって生じるとされ、質量やエネルギーの存在が周囲の時空を変形させる。これに対し、当時の経済学者たちは貨幣を単なる商品の一種として理解していたが、アインシュタインの影響を受けたとされるジョン・メイナード・ケインズは、こうした見方を批判し、「彼らは非ユークリッド幾何学の世界におけるユークリッド幾何学者のようなものだ」と述べた。

ケインズは、伝統的経済学が説く貨幣観が人類に損害を与えると考えていた。アインシュタインが「時間は空間の外にある」という幻想を打ち砕いたように、ケインズもまた「貨幣はモノである」という固定観念を打破しようとしたのである。

彼の助言は本質的であり、貨幣は確かに「モノ」であるが、それ以上に、人間同士の関係性を映し出す鏡であり、人間とテクノロジーの関係を可視化する装置でもある。つまり、貨幣とは物質を別の姿に変える手段であり、方法であると、バルファキスは説明している。

本書の使命は、資本主義が封建主義的構造へと回帰しているという視点を読者に提示することにある。バルファキスは、初期資本主義の誕生から発展、そして崩壊に至る過程を、ギリシャ神話の寓話を交えながら、辛辣でありながらも洒脱な筆致で描いている。紙幅の制約上、彼の芸術的な語り口をそのまま再現することは困難であるため、この記事では図表を多用しながら、その論理的構造の骨格を抽出して提示する。

中世の封建制

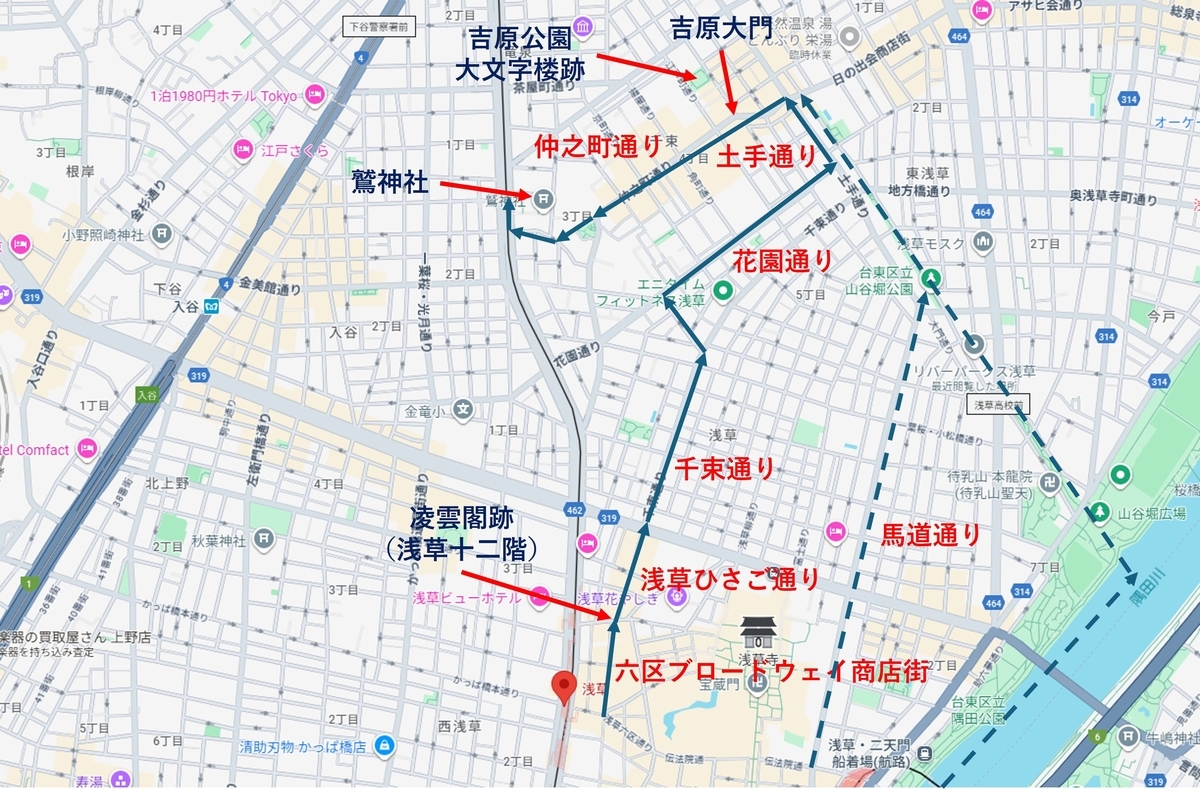

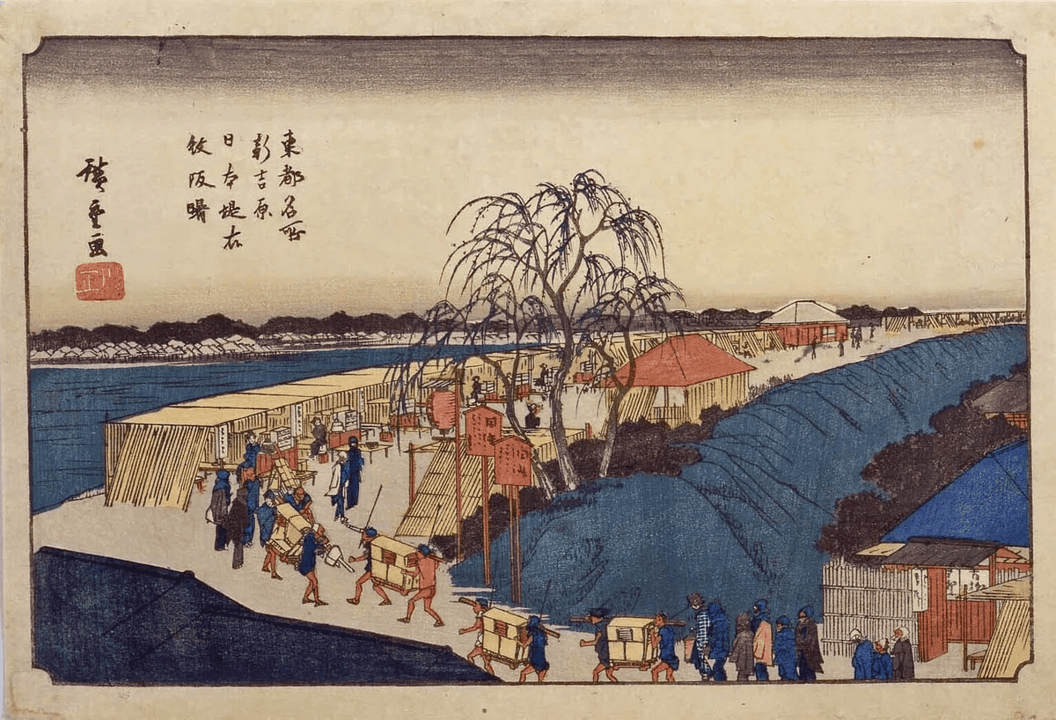

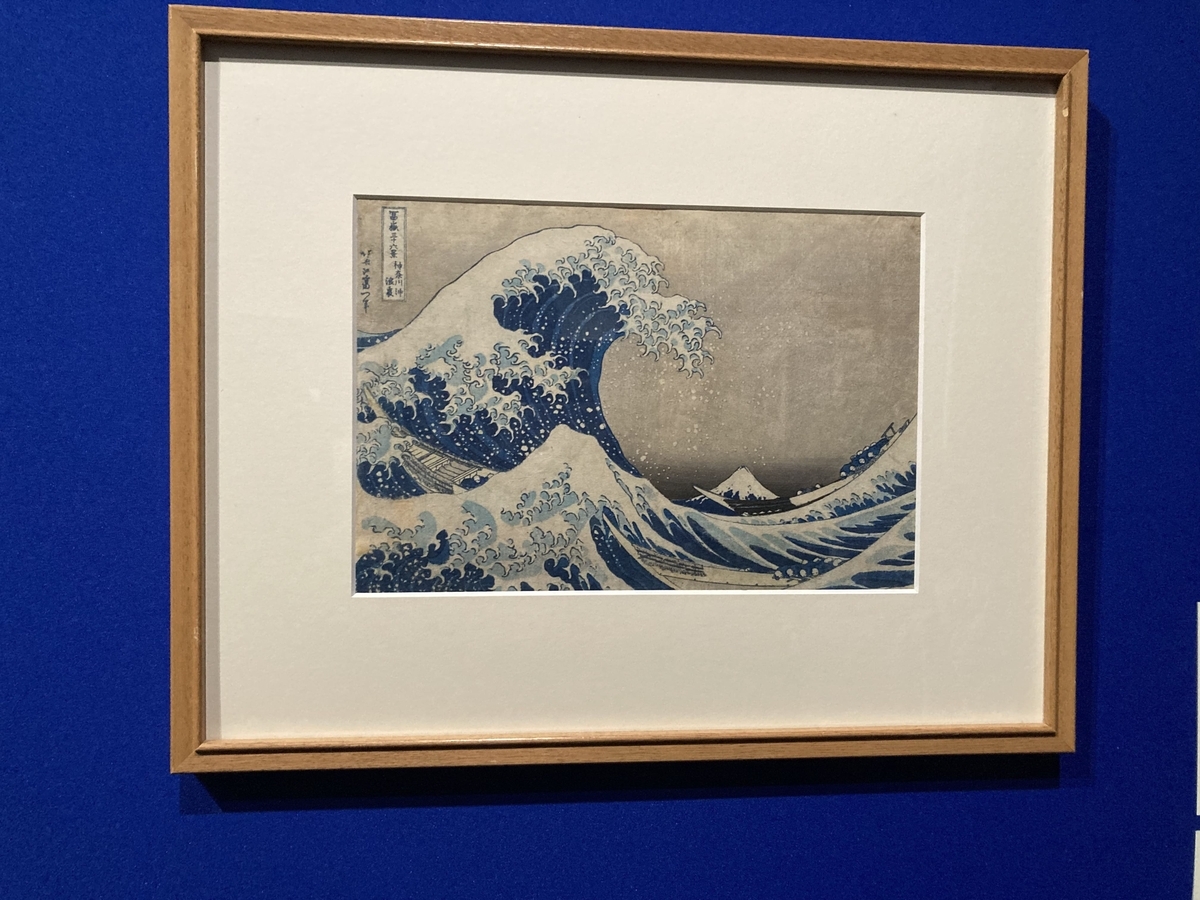

西洋と日本における中世の封建制には明確な相違点があるものの、その支配構造を図示すると驚くほど多くの共通点が見えてくる。ここでは、読者にとって馴染み深い日本の封建制から考察を始めることにする。

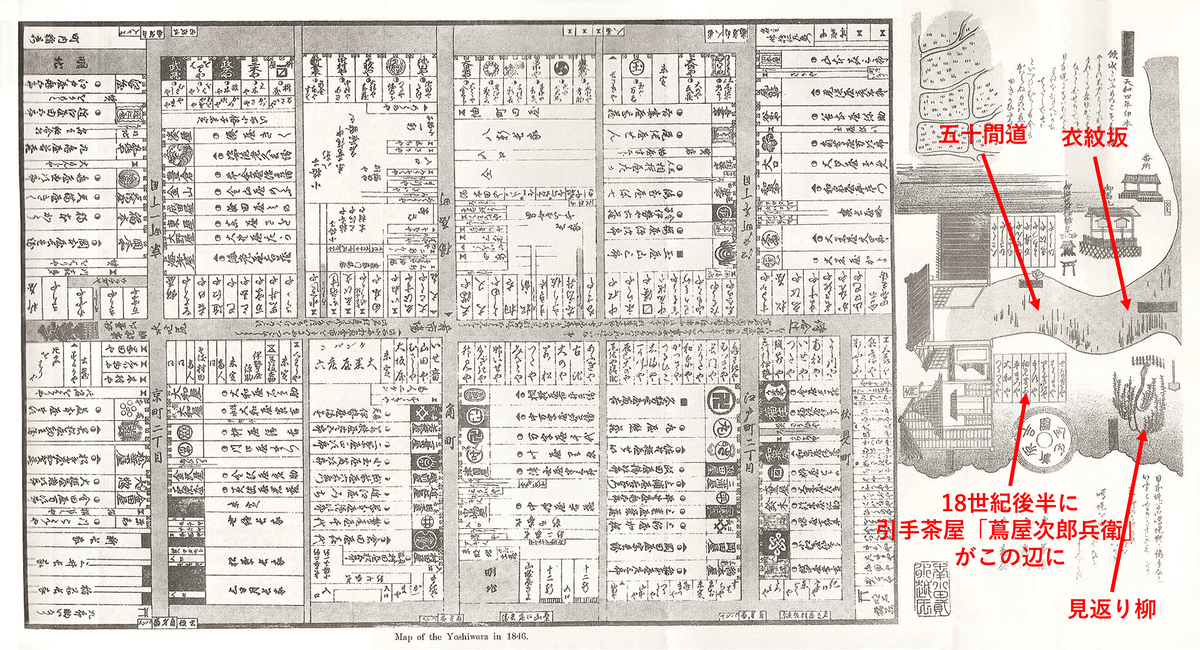

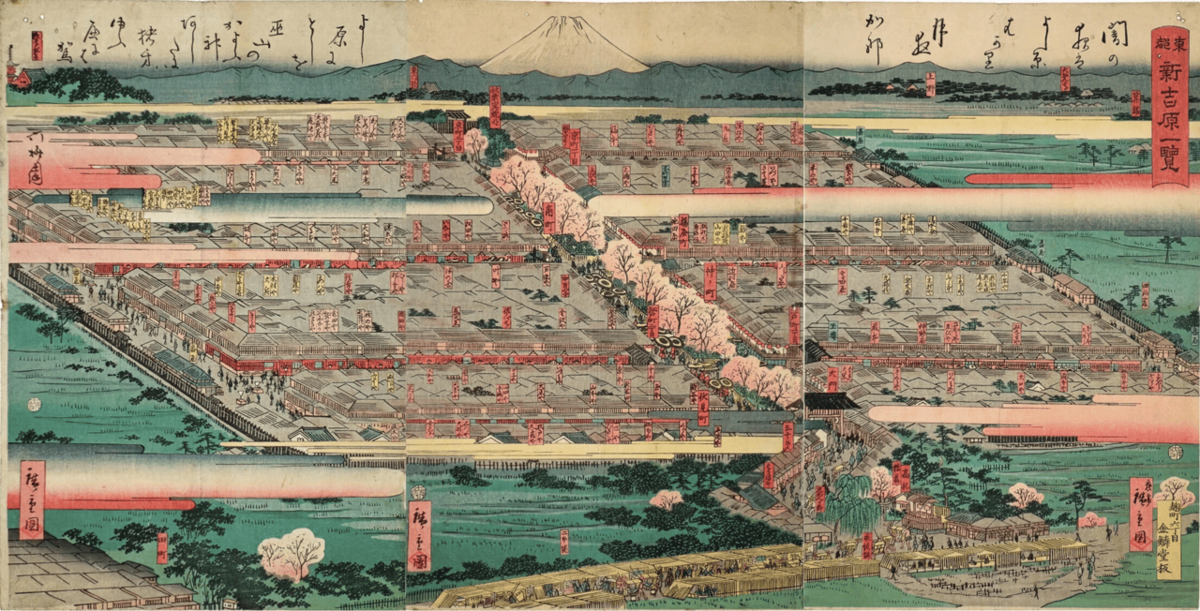

日本における封建制の端緒は鎌倉時代に見出される。源頼朝が将軍として政権を掌握し、武士が支配層として台頭する新たな社会構造が形成された。将軍に仕える御家人は、恩賞として所領を賜与され、地頭としてその地域の治安維持および年貢(米・銭)の徴収といった経済的義務を負った。加えて、戦時には軍役の義務も課されていた。所領の保障は「御恩」と称され、それに対する軍事的・経済的奉仕は「奉公」と呼ばれ、この双方向的な主従関係が、封建制度の骨格をなしていた。

御家人による年貢徴収は、個々の農民を直接対象とするものではなく、「名(みょう)」と呼ばれる租税単位を通じて行われた。各「名」には「名主(みょうしゅ)」が存在し、彼らが土地を管理するとともに、耕作者を統括して年貢を集め、御家人へ納入する役割を担っていた。つまり、年貢は「名」という土地単位を媒介として徴収されており、この制度的構造を通じて、封建的支配は農村社会の深層にまで浸透し、地域社会の再生産構造に強く影響を及ぼすこととなった。

特筆すべきは、「名主」が農民との間で耕地の調整や年貢の取りまとめを行うなど、限定的ながら一定の裁量権を行使していた点である。このような自治的要素は、後の室町時代において、寄合や掟の制定、地下請制度などを有する惣村へと発展し、より広範な村落自治の展開へとつながっていく。

西洋の封建制は、構造的に日本の封建制とよく似ている。国王(領主)は封臣(貴族)に封土(土地)を授与し、封臣は忠誠を誓い、軍事的奉仕によってその義務を果たす。封臣は封土内に居住する農奴を保護する一方、賦役や貢納を課す支配者として振る舞った。

西洋における農奴は、封臣に対して隷属し、土地に付属する存在として扱われた。これに対し、鎌倉期の日本の農民は年貢を納める義務こそあったものの、「良民」として一定の身分的保護を受けており、農奴とは法的地位に明確な差があった。ただし、両者に共通していたのは移動の自由の制限であり、所在する土地から逃亡した場合には厳罰に処せられるという点で一致していた。

西洋の封建制における特徴の一つに、共有地(コモンズ)の存在が挙げられる。森林・牧草地・水域などの自然資源は、村落共同体によって共同利用され、法的・慣習的に共有地として認められていた。

しかし、16世紀に入るとイングランドでは、羊毛産業の拡大に伴い、土地所有者が慣習的な共有権を無視して、これらのコモンズを柵で囲い、私有地化する動きが広がった。囲い込み(Enclosure)によって、農民たちは従来の農場から排除され、生活の糧を失った。他方で領主は、生産する羊毛の価格に見合う値段で土地を貸し出すことを選択できるようになった。追い出された農奴は労働を提供して賃金をもらう選択もできた。あるいは、都市へ流入して賃金労働者となる自由も得た。彼らは農業が発明されたときに失った「選択の自由」を得たが、この自由は、マフィアが笑顔で「おたくが断れない提案をいたしましょう」と言っている類の自由だった。

初期の資本主義

コモンズの囲い込み運動により、農民層は土地を失い、都市部へと流入し始めた。この社会的変動は、初期資本主義の台頭を促す契機となる。流入した農民の一部は、家族労働を中心とする問屋制家内工業(毛織物・綿織物など)や、工場制手工業による小規模事業に従事し、これらの形態が各地で展開されていった。例として、パン職人、精肉店、酒造業者などの職人的生産を挙げることができる。

これらの事業においては、所有者兼経営者である小規模な商工業者が資金を投じ、原材料の仕入れから加工・商品化、そして販売までを担うことで利潤を得るという事業モデルが形成されつつあった。すなわち、利潤=売上−投資(原材料費・労働賃金・設備費等)という構造が次第に顕在化していったのである。

この段階で生産された商品は、単なる使用価値を超え、交換価値として市場に流通し、利潤の源泉となった。さらに、それらの生産に従事する労働者(家族や雇われ人)は、自らの労働力を商品として提供し、賃金を得るようになった。こうして、賃金=交換価値としての労働の対価という資本主義的原理が、徐々に社会に定着していったのである。

加えて、この時期の資本主義には、マックス・ヴェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』において論じた「禁欲的労働倫理」に根ざす精神性が濃厚に反映されていた。すなわち、生活必需品―日用品、衣料品、食品など―の生産が資本主義活動の中心を担い、誠実な努力を重ねることによって慎ましい利潤を追求する姿勢が重んじられていた。この倫理観は、勤勉、節制、責任感といった価値規範によって支えられており、利潤の獲得は単なる経済的成果ではなく、倫理的な自己実現の一形態として捉えられていた。結果として、この時代における生産活動は、精神性と経済性が結びついた時代性を示していた。

巨大企業による資本主義

小規模事業者によって支えられていた初期の資本主義は、イギリスの物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルによる電磁気学の発見を契機に、大きな転換を迎えることとなった。トーマス・アルバ・エジソンはこの理論を応用し、ニューヨーク市に発電所を設置して街灯の整備を試みるなど、電力インフラの構築に取り組んだ。しかし、こうした大規模なシステムを現実のものとするには、政府と財界が連携し、一体となって事業を推進する必要があった。

それまでの資本主義では、資本家と経営者が同一人物である場合が多かったが、このような巨大プロジェクトにおいては両者の役割が分離され、企業の実質的な支配権は株主ではなく、国家機関、民間の技術者、管理職、専門職といった知識集団へと移行していった。ジョン・ケネス・ガルブレイスが指摘する「テクノストラクチャー(技術的・管理的構造)」の時代が始まった。

20世紀の幕開けとともに、米国では鉄道や道路などの交通インフラが整備され、それに伴い鉄鋼、石油、自動車、通信、化学、電機といった産業分野で、巨大企業が次々と誕生した。これらは放任的な資本主義のもとで急成長を遂げ、米国経済は著しい活況を呈した。

1920年代のアメリカは、「狂騒の20年代」と呼ばれる好景気に沸き、株式市場は急騰し、過剰な投機が社会全体に蔓延した。だが、1929年10月24日、後に「暗黒の木曜日」と称される株式市場の暴落が発生すると、投資家の間に激しいパニックが広がった。その余波を受け、過剰融資を行っていた銀行は株価急落によって資金回収が困難となり、相次いで破綻。金融システムは深刻な混乱に陥り、アメリカ経済の崩壊は瞬く間に世界各国へ波及した。後年、ジョン・スタインベックの小説『怒りの葡萄』にも描かれているように、困窮した民衆の怒りと希望の喪失が社会の底流に蓄積され、閉塞感に満ちた時代が到来することとなった。

ニューディール政策

1930年代の世界恐慌に対応するため、フランクリン・D・ルーズベルト大統領は、ソヴィエト連邦の政策をそっくりそのまま真似しはじめて、公共事業を中心とした包括的な経済対策を打ち出した。これは「ニューディール政策」として知られ、失業者への雇用創出による所得と消費の迅速な回復、道路・電力・通信網などのインフラ整備による長期的な経済基盤の構築、さらには雇用の安定を通じた社会の秩序維持を主要な柱としていた。

この政策は、イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズが提唱した「有効需要の原理」に通じるものであり、国家が市場に積極的に介入するという従来とは異なる経済思想を体現していた。実際、ケインズの理論書『雇用、利子および貨幣の一般理論』(1936年刊)はニューディール政策の実施後に出版されたが、ルーズベルト政権の財政支出による景気刺激策は、結果的にケインズ的アプローチと一致する側面を持っていた。

こうした政策は、自由放任主義から計画的・管理的経済運営への転換を示すものであり、その後に勃発した第二次世界大戦の終結まで継続され、戦時経済への橋渡しとしても機能した。加えて、この時期はガルブレイスが提唱した「テクノストラクチャー」が進展し、経済運営における企業内の専門家集団の影響力が増していった。

ブレトン=ウッズ体制

ケインズ的な政策アプローチは、第二次世界大戦後も経済運営の基本的枠組みとして継続された。ただし、戦時中に生産されていたのは武器であったのに対し、戦後は産業構造が民需中心へと転換された。こうした大量生産された民需品は、アメリカ国内市場だけでは吸収しきれず、市場は海外にも求められるようになった。そこで構築されたのが、アメリカ主導による国際経済の枠組みであるブレトン=ウッズ体制である。

この体制ではドルが基軸通貨とされ、ドルは金との交換が保証された(金1オンス=35ドル)。また、各国通貨はドルに対して一定の交換比率で固定され、たとえば1ドル=360円というように為替レートが安定的に設定された。これにより、基軸通貨としての地位が確立された。そして、ドル建てでの貿易決済が促進され、アメリカドルが事実上の世界共通通貨として機能するようになった。

体制の基本構造は以下の通りである。戦争によって疲弊したヨーロッパ諸国や日本に対して、アメリカは貸付や援助という形で資金を提供した。同時に、生産過剰となっていたアメリカの民需品をこれらの国々へと輸出し、経済再建を促した。各国からアメリカへの輸入も存在したが、輸出額がそれを上回ったため、アメリカの貿易収支は黒字となった。こうして提供されたアメリカからの資金は、資本収支黒字によって金融還流し、国際金融の循環構造が成立した。

しかし1960年代以降、アメリカはベトナム戦争や福祉支出の増加によって財政赤字を抱えるようになり、加えてヨーロッパや日本の経済復興が進むと、輸出入が逆転し貿易赤字が拡大した。その結果、世界中にドルが過剰供給され、アメリカの保有する金ではその価値を保証しきれなくなった。

1971年、アメリカはドルと金の交換を停止(いわゆるニクソン・ショック)し、ブレトン=ウッズ体制は事実上崩壊した。金本位制の崩壊により通貨の信認は揺らぎ、投機的な資本移動が急増。各国の中央銀行は為替介入によってレート維持を試みたが、投機的資本流入により中央銀行の介入が困難となり、変動為替相場制への移行を余儀なくされた。

この変化により、各国は独自の金融政策を柔軟に展開できるようになったが、日本やドイツなど、かつてアメリカ経済との密接な関係にあった国々は、アメリカとの経済的依存関係から徐々に脱却し、独自の成長戦略を模索するようになった。

新自由主義

20世紀後半、新自由主義は「政府主導型経済」への反動として登場した。登場には、複数の歴史的な転機が契機となっている。

まず1970年代には、原油価格の高騰による石油危機が発生し、先進国の経済は深刻な混乱に陥った。従来の政府主導型経済政策ではこの危機に十分対応できず、自由市場への期待が高まった。1991年のソ連崩壊によって社会主義モデルの限界が明らかとなり、資本主義の再構築が求められる中で、新自由主義がその理論的・政策的な枠組みとして台頭した。さらに、貿易自由化や資本移動の自由が加速し、国家の枠を超えたグローバルな経済活動が主流となったことで、政府の介入よりも市場の柔軟性・効率性・競争力の重視へと転換された。この潮流を理論的に支えたのが、ミルトン・フリードマンやフリードリヒ・ハイエクといった経済思想家である。彼らは「市場の自律性」や「政府介入の弊害」を強調し、新自由主義の理論的基盤を確立した。

こうした背景のもと、新自由主義は世界経済の構造にも大きな影響を与えるようになる。アメリカの製造業は賃金での価格優位性を失い、労働コストの安価な国々—日本やドイツといった先進工業国、そして中国のような新興国から大量の工業製品が輸入されるようになった。その結果、アメリカは恒常的な貿易赤字を抱えることになった。しかし、アメリカはこうして輸出国に蓄積された莫大な海外資金を、米国債の購入という形で自国経済に還流させ、財政・金融安定を確保しようとした。この資金循環の構造があまりに貪欲かつ持続的であったため、経済学者ヤニス・バルファキスはこれをギリシャ神話の怪物になぞらえ「グローバル・ミノタウロス」と呼んだ。

このグローバル・ミノタウロスが呑み込んだ過剰資金は、デリバティブと呼ばれる新しい金融商品へと投資されていった。SNSやデジタル広告に見られるように、人々の関心や欲望すら資本の対象となる今日、これらの金融商品は従来の「使用価値」ではなく、欲望という心理的領域に根ざした「経験価値」までも商品(交換価値)として扱う性質を持ち、資本主義の構造に根本的な変容をもたらした。そして最終的には、2008年に行き過ぎた投機によってリーマンショックが発生し、グローバル経済は深刻な危機に直面することとなった。

テクノ封建制

今日、私たちはスマートフォンやパソコンを用いて、メールの送受信、Wikipediaによる情報検索、さらには生成AIとの対話まで、日常的に活用している。こうした機能が身近に存在するのは、コンピュータ技術およびインターネットの急速な進化に大きく支えられているためである。

コンピュータ技術の近年の進歩は目覚ましく、現代のスマートフォンの処理能力は、かつて「スーパーコンピュータ」と呼ばれた機械を凌ぐほどに向上している。また、インターネットの活用によって、私たちは地球の裏側にいる人々と瞬時に情報を共有し、リアルタイムでコミュニケーションを取ることが可能となった。

インターネットの起源は、アメリカで軍事目的のもと1966年に構想が始まり、1699年に運用が開始されたARPANET(アーパネット)にさかのぼる。現在では軍事色は薄れているものの、多くの研究資料では当初の構想が軍事的な要請に根ざしていたことが強調されている。ARPANETは、一つの拠点への依存を避け、国内の複数拠点に情報を分散させるため、蜘蛛の巣状に張り巡らされた非中央集権型のネットワークとして設計された。

やがてARPANETはインターネットへと進化し、大学や民間の研究者たちの間で、効率的な情報交換の手段として広く利用されるようになった。こうした技術やソフトウェアは、多くの場合、研究者たちによって無償で開発・提供され、インターネットは特定の権力や資本に囲われることなく、誰もが自由に利用できる「公共財(コモンズ)」として構想されたのである。

1990年代に入ると、ティム・バーナーズ=リーが「ワールド・ワイド・ウェブ」を発明し、Webページによる情報発信が可能になった。これにより知識の流通は爆発的に加速し、検索エンジンやWikipediaのような情報ツールが普及し始めた。また、この時期からはAmazonのような私企業もインターネットを積極的に活用するようになり、グローバル資本主義の拡大とともに企業利用が一層活発化した。

2008年のリーマンショック以降、いわゆるインターネット企業は、これまでインターネットが公共財として利用されてきた精神とは対照的に、プラットフォームの囲い込みを急速に強めるようになった。その動きは、従来の資本主義の原理とも異なる様相を呈している。従来の資本主義が、投資を通じて利潤の獲得を目的としていたのに対し、インターネット企業は独自の情報基盤や利用環境を囲い込むことで、そこからレント(使用料/地代)を徴収し、利益を得る構造を築いている。

この構造は中世の封建制度に類似しているため、バルファキスはこれを「クラウド封建制」と名付けている。GAFAM(Google、Apple、Facebook=Meta、Amazon、Microsoft)の5社は、世界の株式市場において合計で1割以上の時価総額を占めるとされており、その膨大な資産力によって、現代の(クラウド)領主として君臨している。

クラウド領主は、配下で企業活動を行う事業者(クラウド封臣)に対し、クラウド内での利用権を付与し、その対価としてクラウド・レント(手数料)を徴収する。この関係性は、中世の封建領主が封臣に土地の使用を許し、年貢を徴収した構造に酷似している。

たとえば、Appleがクラウド領主である場合、クラウド封臣はApp Storeを通じてアプリを提供するソフトウェア企業である。そして、その企業内で働く労働者は、クラウドプロレタリアートと位置づけられる。彼らは出来高制で働くギグワーカーとして、ソフトウェアの開発に従事している。

また、クラウドのサービスを利用する一般ユーザーは、クラウド農奴とみなされることもある。彼らはクラウドを無償で利用させてもらう代償として、個人情報などの貴重なデータを提供する。クラウドはその情報を集積し、さらなる事業拡大や収益化に活用することで、権力構造を一層強化している。

最後に

本書は、リーマンショックを契機に「グローバル資本主義の体制」が揺らぎ、「テクノ封建制」へと移行した激動の世界を、平易な語り口で鮮やかに描いている。現代の国際情勢は、米中間の政治的対立や、トランプ政権期に見られた取引型の政策決定など、多様な要素が複雑に絡み合っており、一貫した説明が難しい。特に、専門知識を持たない読者に向けてその実態を伝えるのは、容易なことではない。

著者は、ユートピアの到来を信じる共産主義者の父に向けて、現代世界がいかにして現在の姿に至ったのかを、物語形式で語りかける。本書は、学術書のように綿密な論理展開を重視するスタイルではなく、各章ごとに固有のテーマを設定し、技術革新やギリシャ神話などを巧みに織り交ぜながら、政治・経済状況に鮮やかな生命を吹き込んでいる。章単位でも十分に興味深く、それぞれに高い説得力があるが、経済構造の変遷を体系的に把握しようとする場合は、全体の骨格を抽出するための整理が求められる。

本記事では、その作業の助けとなるよう、時間の流れに沿って本書の主要な論点を再構成した。これを手がかりに、あらためて著者の語りに耳を澄ませ、物語に宿る深い洞察をじっくりと味わいたい。