前回の記事で説明した建長寺を訪れる前日まで、実は、新潟と長野を旅行していた。身近な人から遊びまわっていると言われかねないのだが、暑くないこの時期にできるだけ色々なことをしておこうと思い、機会をとらえては行事に参加したり、自分で作ったりしている。

今回もその一環である。子供のころは転校に次ぐ転校で、小学校は4校、中学校は2校に通った。ほとんど毎年、始業式の日には転校の挨拶をしていたことになる。それぞれの学校にいた期間は短いのだが、嬉しいことにいくつかの学校の仲間とは今でも連絡を取り合っている。今回は、入学した中学のメンバーから、同級会をするので参加して欲しいと依頼された。この中学は卒業していないのだが、何かにつけて誘ってくれる。

開催場所は長野県北部の奥志賀高原である。ここを知っている人は少ないことと思う。有名な志賀高原の北の外れにあるスキー場で、スキーの好きな人になら竜王スキー場だと言えば分かることだろう。もちろん冬場だけが人気のエリアで、この時期は一軒を除いてすべての旅館は閉じている。アクセスも悪くちょっと躊躇するところである。

そのため、宿泊料を抑えて、近隣の人たちが利用しやすいように工夫を凝らしている。さらに、従業員に一年を通して働ける場を提供するという責務を果たすことも目論んでいる。同級会もホテル側のこの作戦にのってのことである。クラスメイトたちは普段の活動範囲から少しだけ足を延ばせばよいところなのだが、私にはこれだけではコスト・パーフォーマンスが悪すぎる。そこで、同窓会を挟むように、新潟県の中越と長野県の中信への観光巡りを前後に入れて旅行することにした。決して遊びまわるためではなく、普段から見学したいと思っている場所を効率よく組み込んでのことである。

新潟県・中越の目的は縄文時代の傑作ともいえる火焔土器を見ることである。縄文という名称は時代区分として用いられているが、これは日本史での話で、世界史のレベルでは新石器時代に当たるが、この区分に含めてよいのかについては議論が分かれている。学校教育では、縄文時代は定住型の狩猟採集生活をした時代と教わる。その開始と終了の時期も教えられたが、最近の研究では、地域ごとにそれぞれの時期を定めるようになりつつある。開始時期はおよそ1万5000年前、終了時期は九州では3000年くらい前、関東では2400年前ごろと教えているところも多くなったようだ。

昨年の秋に邦語訳が出版されたデヴィッド・グレーバーと デヴィッド・ウェングロウ著『万物の黎明』によれば、狩猟採集民は、移動型もあれば定住型もあり、また移動と定住を繰り返す折衷型もある。そして、きわめて自由で平等な社会を形成した人々がいる一方で、階層的な社会を営んでいた人たちもいる。あるいはその二つの社会を繰り返していた人もいると指摘している。さらに進んで、奴隷がいたり、資産の所有が始まったり、小規模な農業を始めたりということもあったようだ。著者は、狩猟採集民はきわめて多様な生活スタイルをしたと説明している。

これまで、日本史では縄文時代を「定住型という極めて特異な形態」の狩猟採集生活を送っていたと説明されてきた。しかし、彼らが指摘するように、狩猟採集生活がきわめて多様な社会を生み出していたということが正しいとすると、縄文の人々は単に一つの事例を過ぎないことになるかもしれない。さらに進めると、火焔土器を製作した人々は、「火焔土器文化」とでもいえる世界を作り出し、多様性の例を一つ提示してくれたのかもしれない。長岡へ向かう車中で、『万物の黎明』の中で展開されるユニークな考え方に特別な関心を抱き、そして、火焔型土器の時期にこの地域で何が起きていたのだろうと疑問をどんどん膨らませながら、現地到着を待ち望んだ。

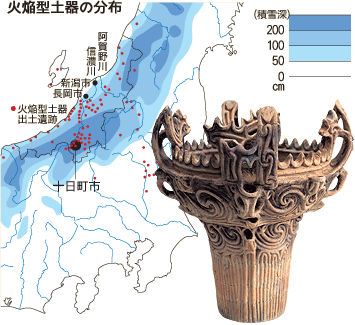

火焔型土器が多く存在するのは、十日町市から長岡市にかけての信濃川流域である。十日町市広報広聴課が作成した歴史を歩くというブログに、下図のような火焔型土器の分布が掲載されている。図からも、信濃川に沿って遺跡が集中していることが分かる。もしかしたら、火焔型土器を特徴とする文化圏が縄文時代中期中ごろ(約5000年前)に、信濃川流域に存在したのではと思いたくなる。

上図には土器分布と合わせて、積雪量が示されていて、この地域は多雪地であることが分かる。縄文時代になると気温が上昇し海面も高くなる。草創期は依然として寒冷な気候が残り、海水準は現在より数十m程度低かった。その後温暖化し海水準も現在とほぼ同じレベルとなった。火焔型土器が製作された縄文時代中期頃には、気候は現在より温暖で、海水準は現在より2-3m高かったとされ、関東地方では海進が見られた。人々の住居は竪穴住居が多かった。旧石器時代に日本を覆っていた亜寒帯針葉樹林と比較すると、縄文時代に広がった落葉広葉樹林は、森林の中で採取可能な食べ物類に富んでいた。例えば、ドングリ・クリ・クルミなどの木の実(堅果類)、ウバユリ・カタクリ・ワラビ・ヤマノイモなど野生の植物性食料資源は質的にも量的にも大変優れていた*1。

縄文時代は人々は定住生活をしたため、食物を貯蔵したり、料理したりするため、いろいろな土器を作った。それらの中での傑作はこれから見る土器である。開口部から焔(ほのお)が噴出している装飾性豊かな土器である。これらの土器の中で、最初に発見されたものは火焔土器と名付けられた。それ以降のものは、同じ形をしたものということで、火焔型土器と呼ばれる。火焔土器は、昭和11年(1936)の大晦日に、長岡市・馬高遺跡で、近藤篤三郎さんにより発掘された。これは重要文化財に指定されている。

その後、新潟県内で共通の形やデザインを持つ土器が多数見つかり、これらは同じ特徴を持つ土器と見なされ、火焔型土器と呼ばれている。平成11年(1999)には、十日町市の笹山遺跡から出土した火焔型土器を含む土器・石器類が国宝に指定されて広く知られるようになった。

火焔土器は、長岡市馬高縄文館で見ることができる。

重要文化財に指定されている火焔型土器もいくつか展示されている。

また、火焔型土器のように先がとがっていない形式のものを王冠型土器という。以下のものも重要文化財である。

火焔型土器・王冠型土器が整然としかもたくさん陳列されている。

土器の変遷を示した展示もあった。

右は火焔型土器・王冠型土器以前のもの、上段は火焔型土器の、下段は王冠型土器の変遷を示し、右から左へと変わっていった。

馬高縄文館の近辺には、縄文時代の中期から後期にかけて、馬高遺跡と三十稲葉遺跡とが存在した。馬高遺跡では、中期初めごろに北側にムラがつくられ、中ごろに中央部に拡大し、環状になった。中期の終り頃になると村の規模は小さくなり南のムラに移動した。その頃の土器、

沢を挟んだ西側の三十稲葉遺跡では、中期中ごろから小さなムラが北側につくられ始め、後期に入ると大きく広がり、やがてムラの中心は南側に移った。三十稲葉式土器を中心とした縄文時代後期の土器、

中期初めから中ごろの集落模型、右が馬高遺跡、左が三十稲葉遺跡。

縄文時代中期の土偶、

同時期のひときわ大きな石棒。土偶とともに縄文時代の精神文化を表しているとされ、祭りや儀式で用いられたとされている。

やはり中期の土偶と石棒。

縄文時代後期の石製品も展示されていた。右は玉類、左は筋砥石。

左は磨製石斧、右下は石錘、右上は石鏃。

左は土偶、右は石棒。

馬高縄文館の外に、馬高遺跡の竪穴住居が復元されていた。

Google Earthで見ると次のようになる。左奥が三十稲葉遺跡、その手前が馬高縄文館、右が馬高遺跡である。

今回訪れた馬高美術館は、火焔型土器時代に特化させ、この地域の様子が良く分かるように工夫されていて、とても分かりやす展示であった。

火焔型土器文化圏が築かれたのかという車中での疑問に対する回答だが、『万物の黎明』はまだ読みかけで最後にどんでん返しがあるかもしれないが、この時点では次のように考えた。本では、広く伝わっている考え方とは異なり、「文化圏」とは広めるものではなく、他のものが入ってくることを拒絶するものであるとなっている。そうであれば、文化圏とは、そうと言えるものを維持し、保守するという性質を持っていることになる。

信濃川流域に沿って走っている鉄道は飯山線である。この路線は、大雪のために閉鎖されてしまうことが往々にしてある。縄文時代もこのように雪が多かったのだとすると、冬季には他の地域と交流することはかなわなかっただろう。そのため、豪雪地帯だけが成しえる文化圏、このケースでは「ユニークな土器つくりの共同体」を編み出したのではないだろうか。祭礼や儀式など特別な行事で使用する土器の製作に対して、つまらない土器を拒絶して、手間がかかり芸術作品の域にも達するような火焔型土器をひたすら製作するような仕事をこの時代のこの地域の人々は守ったと考えたが、いかがだろうか。しかし、後期になるとこの文化は失われてしまったようである。